3. Mai 1975: 50. Todestag von Richard Gölz

Richard Gölz zum 50. Todestag

Am 3. Mai 2025 jährt sich zum 50. Mal der Todestag von Richard Gölz. Sein Name ist vor allem mit dem „Chorgesangbuch“ verbunden, das er 1934 herausgab, das über Jahrzehnte in Kirchenchorkreisen einfach „der Gölz“ genannt wurde und über Jahrzehnte das Singen der Kirchenchöre in Deutschland stilistisch geprägt hat.

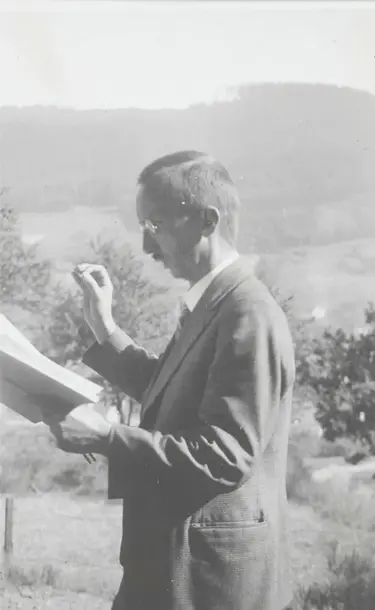

Die Biographie von Richard Gölz ist filmreif. 1887 in Stuttgart zur Welt gekommen studiert er Theologie in Tübingen, lernt gleichzeitig Orgel spielen und nimmt, als er Pfarrer in Stuttgart und Knittlingen ist, noch das Studium der Kirchenmusik auf. Im Mai 1914 heiratet er Hildegard, geb. Werner, bis 1930 werden den Gölzens fünf Kinder geboren.

Singen als Gottesbegegnung im Wort

Dann wird Gölz 1920 Musiklehrer am Evangelischen Stift in Tübingen und entfaltet eine riesige Tätigkeit als Musikdirektor, als Kantor an der Tübinger Stiftskirche, Vorsitzender des Evangelischen Kirchengesangvereins, Hochschullehrer, Vortragsredner, Singwochenleiter und Mitarbeiter in Kommissionen.

Im Stift führt er die Theologiestudenten in die Welt von Gottesdienst und Gesangbuch ein, und vor allem: Gölz singt mit seinen Studenten. Das war vorher nicht üblich. An der Stiftskirche und im Stift verficht er die Rückkehr zur ursprünglichen, wortgezeugt-rhythmischen Gestalt der Lutherlieder. Nicht um Anreicherung der Liturgie durch Musik geht es, der Gottesdienst wird auch im Singen als Gottesbegegnung im Wort begriffen.

Als Vorsitzender des württembergischen Kirchengesangvereins gründet er 1927 die württembergischen Blätter für Kirchenmusik, gibt Chornoten heraus, wird 1930 zusätzlich Schriftleiter der renommierten „Monatschrift für Gottesdienst und kirchliche Kunst“, für die er zahlreiche Grundsatzartikel verfasst. 1931 beginnt Gölz, mit Studenten die Vesper gregorianisch zu singen, 1933 kommt die Anfrage, die musikalische Leitung gregorianischer Wochen zu übernehmen, die sich der alten Formen der Messe und des Stundengebets annehmen. So wird Gölz zum Gründer der Kirchlichen Arbeit Alpirsbach. Quintessenz der Tübinger Jahre jedoch ist das Chorgesangbuch von 1934.

In Opposition zu NS-Regime und Kirchenleitung

1935 wechselt Gölz ins Pfarramt nach Wankheim bei Tübingen, legt sich häufig mit der Kirchenleitung an, er verweigert 1938 den vom Oberkirchenrat verlangten Treueeid auf den Führer. Die Alpirsbacher Arbeit geht weiter: seit 1941 feiert Gölz den Gemeindegottesdienst an Estomihi trotz Verbot der Kirchenleitung als Messe. Im Pfarrhaus richtet er eine Hauskapelle ein und feiert dort die täglichen Stundengebete – Gottesdienst als Quelle und Mitte der kirchlichen Arbeit, später sogar: Gottesdienst als Lebensberuf. Im Krieg wird das Wankheimer Pfarrhaus mit Hilde und Richard Gölz Glied der Pfarrhauskette. Im Sommer 1944 wird Gölz denunziert, kurz vor Weihnachten in der Tübinger Stiftskirche verhaftet und kommt über das „Hotel Silber“ in Stuttgart mehrere Monate ins KZ Welzheim. Im April 1945 wird er freigelassen und wandert zu Fuß zurück nach Wankheim.

Übertritt zur Orthodoxie und Auswanderung nach Milwaukee in den USA

Sofort stürzt sich Gölz in das Projekt, die Alpirsbacher Arbeit über die bisherige Wochenstruktur hinaus in Bebenhausen klösterlich zu verstetigen, erleidet damit aber Schiffbruch, im Sommer 1946 wird er frühpensioniert und beginnt, sich mit der orthodoxen Liturgie zu beschäftigen. Was sich seit langem anbahnte, konkretisiert sich 1949 im Übertritt zur russischen Orthodoxie, allerdings bewusst ohne aus der Landeskirche auszutreten, denn für Gölz ist das ein Schritt innerhalb der Gesamtkirche Jesu Christi. 1950 wird er zum Priester geweiht. Der Oberkirchenrat tut sich schwer damit.

Als russisch-orthodoxer Priester in Stuttgart hat Gölz mit ehemaligen Zwangsarbeitern aus der Sowjetunion zu tun, hält Gottesdienst, übt Seelsorge. Daneben arbeitet er an der Revision der Chrysostomusliturgie auf Deutsch und überträgt die Psalmen ins Deutsche aufgrund der vorgegebenen orthodoxen Tonmodelle. Gemeindeglieder ziehen mit der Perspektive Amerika nach Hamburg, Gölz folgt ihnen im Sommer 1951 um den Preis der Trennung von der Familie. Seine Frau Hilde bleibt in Wankheim, sie stirbt 1986 in Reutlingen. In Hamburg lebt Gölz äußerst bescheiden, feiert da und dort die Chrysostomusliturgie auf Deutsch, unter der Woche Stundengebete in Familien. Gemeindeglieder, die inzwischen in den USA leben, bitten ihn, ihr Prieser zu sein, und tatsächlich reist Gölz im November 1958 in die USA und landet in Milwaukee. Er tut zunächst Dienst in der kleinen russisch-orthodoxen Gemeinde dort, und beantragt Ende 1965, in die serbisch-orthodoxe Diözese wechseln zu dürfen. Die Gesänge dort gefallen ihm besser, sie sind ursprünglicher, meint er, nicht so verwestlicht wie die der Russen. Der Gottesdienst ist sein Leben, bis er am 3. Mai 1975 im Alter von 88 Jahren stirbt. Wenige Tage später wird er in Milwaukee beigesetzt.

2007 verleiht Jad Vashem in Jerusalem Hilde und Richard Gölz den Titel „Gerechte unter den Völkern“, 2012 verlegt Gunter Demnig den Stolperstein für Richard Gölz im Eingangsbereich der Tübinger Stiftskirche.

Prof. Bernhard Leube