Sommertagung 2025 der Landessynode

Vom 3. bis 5. Juli findet im Stuttgarter Hospitalhof die Sommertagung 2025 der Württembergischen Evangelischen Landessynode statt. Während der Tagung finden Sie auf dieser Seite einen Audio- und Videolivestream, aktuelle Berichte sowie sämtliche Tagungsdokumente, die mit Aufruf des jeweiligen Tagesordnungspunktes freigeschaltet werden.

Die Tagung hat mit einem Gottesdienst in der Hospitalkirche am Abend des 3. Juli begonnen.

Video-Livestream ab 8:30 Uhr

Audio-Livestream ab 8:30 Uhr

Schon jetzt steht Ihnen hier die vorläufige Fassung der Tagesordnung als PDF-Download zur Verfügung:

Alle Themen der Tagung

Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente

- Gottesdienst

- Grußworte

- TOP 01 Wahlen und Wechsel in der Mitgliedschaft der Landessynode und in Ausschüssen

- TOP 02 Bericht des Landesbischofs

- TOP 03 Bericht des Geschäftsführenden Ausschusses

- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Wahl der Landesbischöfin oder des Landesbischofs (Beilage 133)

- Einladung zum Gospelkirchentag 2026 in Stuttgart

- TOP 05 DekanatsPlan 2030

- TOP 06 Ausweisung nichtgeschäftsführender Dekanatsstellen im Rahmen des Dekanatsplanes

- TOP 07 Maßnahmenplanung zum Nachtragshaushaltsplan 2026

- TOP 08 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie

- TOP 09 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)

- TOP 10 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 134)

- TOP 11 Ehrenamtskirche

- TOP 12 Aktuelle Stunde

- TOP 13 Anerkennungsrichtlinie für Betroffene sexualisierter Gewalt in Kirche und Diakonie – Stand der Umsetzung

- TOP 14 Selbstständige Anträge

- TOP 15 Förmliche Anfragen

- TOP 16 Begleitung und Beratung im Kontext der Sterbehilfe

- TOP 17 Umgang mit Sterbehilfe – Hilfen für Seelsorge/den Pfarrdienst

- TOP 18 Segensagentur

- TOP 19 Kontaktstelle LebensSegen

- TOP 20 Stärkung des Dienstes von Prädikantinnen und Prädikanten

- TOP 21 Jedem Ort ein „Haus des Gebets“

- TOP 22 Entwicklung neuer Konzepte für eine wirtschaftliche Immobiliennutzung

- TOP 23 Verhinderung von langen Vakaturzeiten

- TOP 24 Integration von gewählten KGR-Vorsitzenden in Informations- und Kommunikationskanäle des OKR

- TOP 25 Interreligiöse Jugendarbeit – Religiös sprachfähig werden im Dialog

- TOP 26 Überarbeitung § 70 HHO - Vermögensgrundstock

- TOP 27 Bericht von der Ratstagung des Lutherischen Weltbundes in Addis Abeba

- TOP 28 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (Beilage 135)

Gottesdienst

Alle Themen der Tagung

Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente

- Gottesdienst

- Grußworte

- TOP 01 Wahlen und Wechsel in der Mitgliedschaft der Landessynode und in Ausschüssen

- TOP 02 Bericht des Landesbischofs

- TOP 03 Bericht des Geschäftsführenden Ausschusses

- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Wahl der Landesbischöfin oder des Landesbischofs (Beilage 133)

- Einladung zum Gospelkirchentag 2026 in Stuttgart

- TOP 05 DekanatsPlan 2030

- TOP 06 Ausweisung nichtgeschäftsführender Dekanatsstellen im Rahmen des Dekanatsplanes

- TOP 07 Maßnahmenplanung zum Nachtragshaushaltsplan 2026

- TOP 08 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie

- TOP 09 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)

- TOP 10 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 134)

- TOP 11 Ehrenamtskirche

- TOP 12 Aktuelle Stunde

- TOP 13 Anerkennungsrichtlinie für Betroffene sexualisierter Gewalt in Kirche und Diakonie – Stand der Umsetzung

- TOP 14 Selbstständige Anträge

- TOP 15 Förmliche Anfragen

- TOP 16 Begleitung und Beratung im Kontext der Sterbehilfe

- TOP 17 Umgang mit Sterbehilfe – Hilfen für Seelsorge/den Pfarrdienst

- TOP 18 Segensagentur

- TOP 19 Kontaktstelle LebensSegen

- TOP 20 Stärkung des Dienstes von Prädikantinnen und Prädikanten

- TOP 21 Jedem Ort ein „Haus des Gebets“

- TOP 22 Entwicklung neuer Konzepte für eine wirtschaftliche Immobiliennutzung

- TOP 23 Verhinderung von langen Vakaturzeiten

- TOP 24 Integration von gewählten KGR-Vorsitzenden in Informations- und Kommunikationskanäle des OKR

- TOP 25 Interreligiöse Jugendarbeit – Religiös sprachfähig werden im Dialog

- TOP 26 Überarbeitung § 70 HHO - Vermögensgrundstock

- TOP 27 Bericht von der Ratstagung des Lutherischen Weltbundes in Addis Abeba

- TOP 28 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (Beilage 135)

Dokumente zu Gottesdienst und Grußworte

Eröffnungsgottesdienst

Matthias Hanßmann befasste sich in seiner Predigt im Gottesdienst zum Auftakt der Sommersynode mit Philipper 4,6: “Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott.”

Matthias Hanßmann ging in seiner Predigt auf drei Herausforderungen ein, die der Text für ihn enthalte: Sich nicht zu sorgen, die Ermahnung zum Gebet und die Entwicklung einer Haltung der Dankbarkeit in allem Bitten und Beten.

Sie können die Predigt im Volltext hier herunterladen und nachlesen.

Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht

Grußworte

Alle Themen der Tagung

Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente

- Gottesdienst

- Grußworte

- TOP 01 Wahlen und Wechsel in der Mitgliedschaft der Landessynode und in Ausschüssen

- TOP 02 Bericht des Landesbischofs

- TOP 03 Bericht des Geschäftsführenden Ausschusses

- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Wahl der Landesbischöfin oder des Landesbischofs (Beilage 133)

- Einladung zum Gospelkirchentag 2026 in Stuttgart

- TOP 05 DekanatsPlan 2030

- TOP 06 Ausweisung nichtgeschäftsführender Dekanatsstellen im Rahmen des Dekanatsplanes

- TOP 07 Maßnahmenplanung zum Nachtragshaushaltsplan 2026

- TOP 08 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie

- TOP 09 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)

- TOP 10 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 134)

- TOP 11 Ehrenamtskirche

- TOP 12 Aktuelle Stunde

- TOP 13 Anerkennungsrichtlinie für Betroffene sexualisierter Gewalt in Kirche und Diakonie – Stand der Umsetzung

- TOP 14 Selbstständige Anträge

- TOP 15 Förmliche Anfragen

- TOP 16 Begleitung und Beratung im Kontext der Sterbehilfe

- TOP 17 Umgang mit Sterbehilfe – Hilfen für Seelsorge/den Pfarrdienst

- TOP 18 Segensagentur

- TOP 19 Kontaktstelle LebensSegen

- TOP 20 Stärkung des Dienstes von Prädikantinnen und Prädikanten

- TOP 21 Jedem Ort ein „Haus des Gebets“

- TOP 22 Entwicklung neuer Konzepte für eine wirtschaftliche Immobiliennutzung

- TOP 23 Verhinderung von langen Vakaturzeiten

- TOP 24 Integration von gewählten KGR-Vorsitzenden in Informations- und Kommunikationskanäle des OKR

- TOP 25 Interreligiöse Jugendarbeit – Religiös sprachfähig werden im Dialog

- TOP 26 Überarbeitung § 70 HHO - Vermögensgrundstock

- TOP 27 Bericht von der Ratstagung des Lutherischen Weltbundes in Addis Abeba

- TOP 28 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (Beilage 135)

Dokumente zu Gottesdienst und Grußworte

Grußwort von Dr. Birgit Pfeiffer, Präses der Landessynode, Ev. Kirche in Hessen und Nassau

Dr. Birgit Pfeiffer, Präses der Landessynode, Ev. Kirche in Hessen und Nassau machte auf die Gemeinsamkeiten in den Herausforderungen aufmerksam, mit denen sich die Synoden der Landeskirchen zurzeit auseinandersetzen.

Dr. Birgit Pfeiffer berichtete, für den aktuellen Transformationsprozess gebe es in ihrer Kirche eine Steuerungsgruppe, die aus allen Ebenen der Landeskirche besetzt sei. Zu Beginn des Prozesses seien strategische Ziele formuliert worden. Wie in Württemberg müsse man auch in Hessen und Nassau Angebote und Arbeitsfelder aufgeben. Wichtig sei dabei aber die Ausrichtung auf die Mitglieder und das Gemeinwesen. Herausforderungen seien etwa die Kürzung des Haushalts um mehr als 20 %, die Neuordnung der Verwaltung, umfassende Digitalisierung, die Verschlankung der Kirchenleitung und das Thema sexualisierte Gewalt. Schon 2023 habe sich die Synode auch mit dem Umgang mit homosexuellen und queeren Menschen befasst. Dies habe in einem Schuldbekenntnis gegenüber queeren Menschen gemündet.

Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht

Alle Themen der Tagung

Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente

- Gottesdienst

- Grußworte

- TOP 01 Wahlen und Wechsel in der Mitgliedschaft der Landessynode und in Ausschüssen

- TOP 02 Bericht des Landesbischofs

- TOP 03 Bericht des Geschäftsführenden Ausschusses

- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Wahl der Landesbischöfin oder des Landesbischofs (Beilage 133)

- Einladung zum Gospelkirchentag 2026 in Stuttgart

- TOP 05 DekanatsPlan 2030

- TOP 06 Ausweisung nichtgeschäftsführender Dekanatsstellen im Rahmen des Dekanatsplanes

- TOP 07 Maßnahmenplanung zum Nachtragshaushaltsplan 2026

- TOP 08 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie

- TOP 09 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)

- TOP 10 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 134)

- TOP 11 Ehrenamtskirche

- TOP 12 Aktuelle Stunde

- TOP 13 Anerkennungsrichtlinie für Betroffene sexualisierter Gewalt in Kirche und Diakonie – Stand der Umsetzung

- TOP 14 Selbstständige Anträge

- TOP 15 Förmliche Anfragen

- TOP 16 Begleitung und Beratung im Kontext der Sterbehilfe

- TOP 17 Umgang mit Sterbehilfe – Hilfen für Seelsorge/den Pfarrdienst

- TOP 18 Segensagentur

- TOP 19 Kontaktstelle LebensSegen

- TOP 20 Stärkung des Dienstes von Prädikantinnen und Prädikanten

- TOP 21 Jedem Ort ein „Haus des Gebets“

- TOP 22 Entwicklung neuer Konzepte für eine wirtschaftliche Immobiliennutzung

- TOP 23 Verhinderung von langen Vakaturzeiten

- TOP 24 Integration von gewählten KGR-Vorsitzenden in Informations- und Kommunikationskanäle des OKR

- TOP 25 Interreligiöse Jugendarbeit – Religiös sprachfähig werden im Dialog

- TOP 26 Überarbeitung § 70 HHO - Vermögensgrundstock

- TOP 27 Bericht von der Ratstagung des Lutherischen Weltbundes in Addis Abeba

- TOP 28 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (Beilage 135)

Dokumente zu Gottesdienst und Grußworte

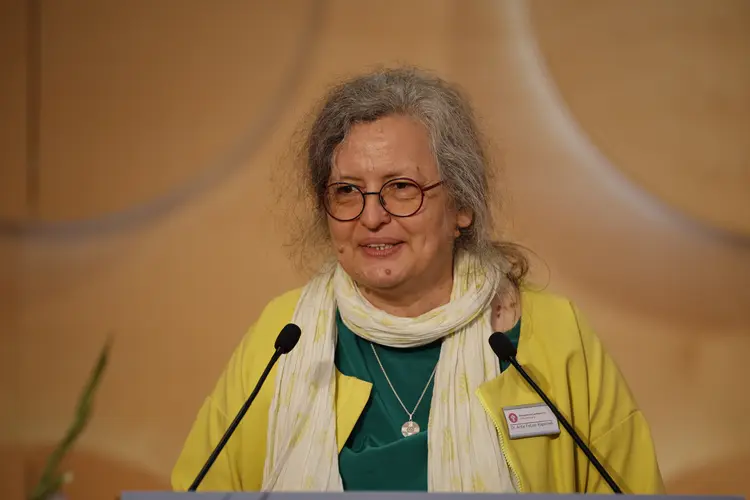

Grußwort von Christine Stamler, Vertreterin des Diözesanrats, Diözese Rottenburg-Stuttgart

Christine Stamler, Vertreterin des Diözesanrats der Diözese Rottenburg-Stuttgart verglich in ihrem Grußwort die Arbeit des Diözesanrats mit der der Landessynode.

Stamler sagt, sie „höre und lese viel Gemeinsames. Viele Themen, die uns Christinnen und Christen beschäftigen, sind fast deckungsgleich. Bei kritischen und schmerzhaften Themen mag man das bedauern. Trotzdem stehen für mich die gemeinsamen Anliegen über den unterschiedlichen, und das ist schön!“

Stamler berichtete zudem über ihre Zeit als Lehrerin am Evangelischen Seminar Maulbronn, aus der sie enge Verbindungen zur Landeskirche habe.

Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zum Menü

Alle Themen der Tagung

Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente

- Gottesdienst

- Grußworte

- TOP 01 Wahlen und Wechsel in der Mitgliedschaft der Landessynode und in Ausschüssen

- TOP 02 Bericht des Landesbischofs

- TOP 03 Bericht des Geschäftsführenden Ausschusses

- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Wahl der Landesbischöfin oder des Landesbischofs (Beilage 133)

- Einladung zum Gospelkirchentag 2026 in Stuttgart

- TOP 05 DekanatsPlan 2030

- TOP 06 Ausweisung nichtgeschäftsführender Dekanatsstellen im Rahmen des Dekanatsplanes

- TOP 07 Maßnahmenplanung zum Nachtragshaushaltsplan 2026

- TOP 08 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie

- TOP 09 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)

- TOP 10 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 134)

- TOP 11 Ehrenamtskirche

- TOP 12 Aktuelle Stunde

- TOP 13 Anerkennungsrichtlinie für Betroffene sexualisierter Gewalt in Kirche und Diakonie – Stand der Umsetzung

- TOP 14 Selbstständige Anträge

- TOP 15 Förmliche Anfragen

- TOP 16 Begleitung und Beratung im Kontext der Sterbehilfe

- TOP 17 Umgang mit Sterbehilfe – Hilfen für Seelsorge/den Pfarrdienst

- TOP 18 Segensagentur

- TOP 19 Kontaktstelle LebensSegen

- TOP 20 Stärkung des Dienstes von Prädikantinnen und Prädikanten

- TOP 21 Jedem Ort ein „Haus des Gebets“

- TOP 22 Entwicklung neuer Konzepte für eine wirtschaftliche Immobiliennutzung

- TOP 23 Verhinderung von langen Vakaturzeiten

- TOP 24 Integration von gewählten KGR-Vorsitzenden in Informations- und Kommunikationskanäle des OKR

- TOP 25 Interreligiöse Jugendarbeit – Religiös sprachfähig werden im Dialog

- TOP 26 Überarbeitung § 70 HHO - Vermögensgrundstock

- TOP 27 Bericht von der Ratstagung des Lutherischen Weltbundes in Addis Abeba

- TOP 28 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (Beilage 135)

Dokumente zu Gottesdienst und Grußworte

Grußwort von Mgr. Samuel Miško, Direktor des Bischofamts des Ostdistrikts, Ev. Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in der Slowakei

Mgr. Samuel Miško, Direktor des Bischofamts des Ostdistrikts, Ev. Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in der Slowakei, würdigte vor Allem die intensive Partnerschaft zwischen der slowakischen Kirche und der württembergischen Landeskirche.

Miško berichtete von der bewährten Drei-Kirchen-Partnerschaft zwischen slowakischer, thüringischer und württembergischer Landeskirche, verbunden mit den Partnerschaften mit dem Evangelischen Jugendwerk in Württemberg und dem Gustav-Adolf-Werk, für die er sehr dankbar sei. Aus den Partnerschaften seien im Lauf der Jahrzehnte Freundschaften geworden. Auch die Diakonie der slowakischen Kirche könne dank der Partnerschaft wachsen.

Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zum Menü

TOP 01 Wahlen und Wechsel in der Mitgliedschaft der Landessynode und in Ausschüssen

Alle Themen der Tagung

Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente

- Gottesdienst

- Grußworte

- TOP 01 Wahlen und Wechsel in der Mitgliedschaft der Landessynode und in Ausschüssen

- TOP 02 Bericht des Landesbischofs

- TOP 03 Bericht des Geschäftsführenden Ausschusses

- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Wahl der Landesbischöfin oder des Landesbischofs (Beilage 133)

- Einladung zum Gospelkirchentag 2026 in Stuttgart

- TOP 05 DekanatsPlan 2030

- TOP 06 Ausweisung nichtgeschäftsführender Dekanatsstellen im Rahmen des Dekanatsplanes

- TOP 07 Maßnahmenplanung zum Nachtragshaushaltsplan 2026

- TOP 08 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie

- TOP 09 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)

- TOP 10 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 134)

- TOP 11 Ehrenamtskirche

- TOP 12 Aktuelle Stunde

- TOP 13 Anerkennungsrichtlinie für Betroffene sexualisierter Gewalt in Kirche und Diakonie – Stand der Umsetzung

- TOP 14 Selbstständige Anträge

- TOP 15 Förmliche Anfragen

- TOP 16 Begleitung und Beratung im Kontext der Sterbehilfe

- TOP 17 Umgang mit Sterbehilfe – Hilfen für Seelsorge/den Pfarrdienst

- TOP 18 Segensagentur

- TOP 19 Kontaktstelle LebensSegen

- TOP 20 Stärkung des Dienstes von Prädikantinnen und Prädikanten

- TOP 21 Jedem Ort ein „Haus des Gebets“

- TOP 22 Entwicklung neuer Konzepte für eine wirtschaftliche Immobiliennutzung

- TOP 23 Verhinderung von langen Vakaturzeiten

- TOP 24 Integration von gewählten KGR-Vorsitzenden in Informations- und Kommunikationskanäle des OKR

- TOP 25 Interreligiöse Jugendarbeit – Religiös sprachfähig werden im Dialog

- TOP 26 Überarbeitung § 70 HHO - Vermögensgrundstock

- TOP 27 Bericht von der Ratstagung des Lutherischen Weltbundes in Addis Abeba

- TOP 28 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (Beilage 135)

Dokumente zu Tagesordnungspunkt 03

Neuer Vertreter der Evangelisch-Theologischen Fakultät Tübingen in der Landessynode

Prof. Dr. Christian Witt wurde von den ständigen Mitgliedern des universitären Prüfungsausschusses in geheimer Wahl zum Nachfolger von Prof. Dr. Kampmann gewählt. Nach seiner Vorstellung wurde er in der Synode verpflichtet und soll am Samstag in den Theologischen Ausschuss gewählt werden.

In seiner Vorstellung betonte Witt, er komme in herausfordernden Zeiten in die Synode. Er wolle „sein Bestes geben, diese herausfordernde Lage zukunftsträchtig mitzugestalten, für den Studienstandort Tübingen, für die württembergische Landeskirche und – vor Allem – mit Ihnen gemeinsam.“

Witt folgt auf Prof. Dr. Jürgen Kampmann, der in den Ruhestand gegangen ist. In dieses Amt wurde Witt im Februar 2025 von den der Universität Tübingen angehörenden ständigen Mitgliedern des Prüfungsausschusses für die erste evangelisch-theologische Dienstprüfung aus ihrer Mitte einstimmig gewählt.

Witt hat seit 2023 den Lehrstuhl Kirchengeschichte I: Reformationsgeschichte und Mittelalter an der Universität Tübingen inne und ist zugleich Direktor des dortigen Instituts für Spätmittelalter und Reformation.

Seine Forschungsschwerpunkte sind:

- Ehe und Sexualität in Mittelalter und Früher Neuzeit

- Mittelalterliche Ordnungstheorien und ihre institutionellen Konsequenzen

- Religiöse Konzepte von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft / Zeittheorie

- Reformationsgeschichte

- Tübinger Mittelalter- und Reformationsdeutungen

- Geschichtstheorie und Geschichtstheologie

Witt ist Träger des Lehrpreises der Bergischen Universität Wuppertal für herausragende Lehre in den Studienjahren 2013 und 2017 und hatte von 2018 bis 2021 das renommierte Heisenberg-Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) inne.

Hintergrund: Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Tübingen entsendet einen Vertreter oder eine Vertreterin in die württembergische Landessynode. Die Vertretung der Fakultät ist Mitglied der Synode mit Stimmrecht und wird durch diese in den Theologischen Ausschuss gewählt. Dies ist Ausdruck der engen Verbindung zwischen der theologischen Ausbildungsstätte und dem Kirchenparlament der Landeskirche.

Den vollständigen Bericht zu TOP 01 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".

Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zum Menü

TOP 02 Bericht des Landesbischofs

Alle Themen der Tagung

Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente

- Gottesdienst

- Grußworte

- TOP 01 Wahlen und Wechsel in der Mitgliedschaft der Landessynode und in Ausschüssen

- TOP 02 Bericht des Landesbischofs

- TOP 03 Bericht des Geschäftsführenden Ausschusses

- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Wahl der Landesbischöfin oder des Landesbischofs (Beilage 133)

- Einladung zum Gospelkirchentag 2026 in Stuttgart

- TOP 05 DekanatsPlan 2030

- TOP 06 Ausweisung nichtgeschäftsführender Dekanatsstellen im Rahmen des Dekanatsplanes

- TOP 07 Maßnahmenplanung zum Nachtragshaushaltsplan 2026

- TOP 08 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie

- TOP 09 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)

- TOP 10 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 134)

- TOP 11 Ehrenamtskirche

- TOP 12 Aktuelle Stunde

- TOP 13 Anerkennungsrichtlinie für Betroffene sexualisierter Gewalt in Kirche und Diakonie – Stand der Umsetzung

- TOP 14 Selbstständige Anträge

- TOP 15 Förmliche Anfragen

- TOP 16 Begleitung und Beratung im Kontext der Sterbehilfe

- TOP 17 Umgang mit Sterbehilfe – Hilfen für Seelsorge/den Pfarrdienst

- TOP 18 Segensagentur

- TOP 19 Kontaktstelle LebensSegen

- TOP 20 Stärkung des Dienstes von Prädikantinnen und Prädikanten

- TOP 21 Jedem Ort ein „Haus des Gebets“

- TOP 22 Entwicklung neuer Konzepte für eine wirtschaftliche Immobiliennutzung

- TOP 23 Verhinderung von langen Vakaturzeiten

- TOP 24 Integration von gewählten KGR-Vorsitzenden in Informations- und Kommunikationskanäle des OKR

- TOP 25 Interreligiöse Jugendarbeit – Religiös sprachfähig werden im Dialog

- TOP 26 Überarbeitung § 70 HHO - Vermögensgrundstock

- TOP 27 Bericht von der Ratstagung des Lutherischen Weltbundes in Addis Abeba

- TOP 28 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (Beilage 135)

Dokumente zu Tagesordnungspunkt 02

„Wie gehen wir in Kirche und Gesellschaft mit der Angst um?“

Bericht des Landesbischofs während der Sommertagung der Landessynode

Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl sprach im Bischofsbericht über Multikrisen, sexualisierte Gewalt, Zukunft der Arbeit, Demokratie und Kirche im Umbau.

Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl ging in seinem Bischofsbericht auf 1 Joh. 16,33 ein: „In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden“ und verband das Bibelwort mit der Frage, wie Kirche und Gesellschaft mit Angst umgehen. Gohl sprach über die Mehrfachkrisen dieser Zeit, ging auf das Thema sexualisierte Gewalt in Kirche und Diakonie ein und widmete sich den Themenbereichen Zukunft der Arbeit, Demokratie, Kirche im Umbau und schloss mit „Christsein mit Mut und Gottvertrauen“.

Kritik an der Erklärung des Zentralausschusses des Ökumenisches Rats der Kirchen (ÖRK)

Landesbischof Gohl zitierte das von Eva Illiouz beschriebene „Fast Thought“-Modell, eine Denkweise, die schnell produziert, konsumiert und verstanden werden kann. Diese Denkweise aktiviere den instinktiven Sinn für richtig und falsch und fühle sich außerdem gut an, weil eine klare moralische Position von einem hohen Standpunkt aus formuliert würde. Gerade kirchliche Verlautbarungen unterlägen der Gefahr, diesem „Fast Thought“-Denken zu unterliegen. Gohl kritisierte die Erklärung des Zentralausschuss des Ökumenisches Rats der Kirchen, die fordert, die „Realität der Apartheid beim Namen“ zu nennen und „Sanktionen gegen Israel“ zu verhängen.

Die Erklärung mache sich, so Gohl, einen politischen Kampfbegriff zu eigen, der sachlich falsch sei und in der aufgeheizten Debatte um den Weg zum Frieden im Nahen Osten nur zur weiteren Polarisierung führe. Die ÖRK-Erklärung lasse keinerlei Empathie mit Jüdinnen und Juden in Israel erkennen und auch das Massaker vom 7. Oktober 2023 durch die Hamas, das die Gewaltspirale in Gang setzte, werde nicht erwähnt. Die Menschen in Gaza müssten endlich mit ausreichend Hilfsgütern versorgt werden und die Besetzung und Gewalt jüdischer Siedler müsse scharf kritisiert werden. In Krisen sei die Sehnsucht nach moralischer Eindeutigkeit, nach Schuldigen und Opfern, nach gut und böse, besonders groß. Das „Schnell-fertig-werden-Denken“ helfe dabei nicht, so Gohl.

Sexualisierte Gewalt

Stellvertretend für die ganze Leitung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg erklärte Gohl die Anerkennung des geschehenen und erlittenen Leids. Er beklagte, dass niemand Kindern und Jugendlichen beigestanden habe, als sie in Heimen Demütigungen und entmenschlichenden, sadistischen Praktiken schutzlos ausgeliefert waren. Im historischen Abstand erkenne man, wie menschenverachtende Pädagogik durchsetzt mit christlichen Floskeln den Nährboden für ein System struktureller Gewalt geschaffen habe. Gohl sagte weiter, dass die Kirchenleitung uneingeschränkt hinter allen Bemühungen um ein einheitliches System der Anerkennung und Aufarbeitung stehe. Allerdings geschehe ein Systemwechsel nicht von heute auf Morgen. Gohl betonte, dass dies keine Entschuldigung darstelle, sondern ein Hinweis auf die Größe der Aufgabe. Gohl wies außerdem auf die im März dieses Jahres eingerichtete Unabhängige Regionale Aufarbeitungskommission hin.

Zukunft der Arbeit

Konkret ging Gohl auf die Forderung des Rats der Wirtschaftsweisen auf Streichung des Pfingstmontags als arbeitsfreien Feiertag ein. Diese Debatte gehöre aber nicht an den Anfang. Theologisch gehe es um die Antwort auf die Herausforderungen durch KI, auf deren rasante Entwicklung, so der Landesbischof Gohl, und das Problem fehlender Rhythmisierung des Alltags, die durch den Wegfall von Feiertagen und der Schleifung des Sonntagsschutzes eher noch verstärkt würden. Im biblischen Verständnis gebe es zwei zentrale Merkmale von Arbeit: Zum einen die Aufforderung Gottes an den Menschen, „die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren.“ (1. Mose 2,15). Menschliche Arbeit sei weltgestaltend und sinnstiftend, aber Arbeit sei nicht das ganze Leben. Zum anderen zeige das Sabbatgebot, dass Phasen der Ruhe und des Abstands von der Arbeit notwendig seien. Feiertage seien für eine Gesellschaft ein hohes kulturelles Gut, die den Wechsel von Arbeit und freier Zeit rhythmisiert. Es fehle aber ein gesamtgesellschaftlicher Konsens über den Inhalt einzelner Feiertage. Die säkulare Gesellschaft brauche kulturrelevante Player, die sich für diesen Grundrhythmus des Lebens einsetzen. Diese Rhythmisierung von Arbeit und Erholung sei weiterhin mit einer Hochschätzung von Arbeit verbunden und Kennzeichen evangelischer Berufsethik.

Kirche im Umbau

Die Frage, welche kirchlichen Immobilien für den vielfältigen Verkündigungsauftrag der Kirche auch zukünftig erhalten bleiben, habe die Bedeutung von Kirchengebäuden neu sichtbar gemacht. Gohl verwies auf die vielbeachtete Kunstaktion „Leer_Raum er-fahren“ in der Tübinger Stiftskirche. Der eingeschlagene Weg des Umbaus sei dennoch schmerzhaft und die Verkündung des Evangeliums in einer säkularen Welt eine große Herausforderung. Der Dialog mit den katholischen Glaubensgeschwistern sei dabei hilfreich. Das Verhältnis zur Diözese Rottenburg-Stuttgart ist traditionell eng und vertrauensvoll. Dieser Wille zur Einheit werde in diesen Wochen besonders durch das große Jubiläum „1700 Jahre Konzil von Nizäa” deutlich. Auf diesem ersten ökumenischen Kirchenkonzil im Jahr 325 wurde ein Glaubensbekenntnis formuliert, das zu den Grundpfeilern der christlichen Identität gehöre.

Christsein mit Mut und Gottvertrauen

War es früher „normal“ in der Kirche zu sein, sei es heute umgekehrt, so Gohl. Es erfordere Mut im Freundeskreis, in der Schule oder am Arbeitsplatz zu sagen: „Ich bin in der Kirche und Christ“. Zu diesem Mut müsse man sich gegenseitig immer wieder ermutigen, wobei Großveranstaltungen wie der Kirchentag oder der 50. Landesposaunentag hilfreich seien. Vor allem aber helfe das Vertrauen auf Jesus.

Den vollständigen Bericht zu TOP 02 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".

Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zur Themenübersicht

Voten der Gesprächskreise zum Bischofsbericht

Hier finden Sie die Voten der Gesprächskreise der Landessynode zum Bericht des Landesbischofs im Volltext.

Gesprächskreisvotum Lebendige Gemeinde, gehalten von Dr. Christoph Lehmann

Sehr geehrte Frau Präsidentin, hohe Synode, sehr geehrter Herr Landesbischof.

Vielen Dank für Ihren tiefschürfenden Bericht. In den letzten fünf Jahren in der Synode habe ich gelernt: Bischofsberichte haben etwas von einem Grillbuffet. Zu den Themen, die Kirche und Gesellschaft bewegen, bereitet der Landesbischof einen reich gedeckten Tisch. Vom Fleischfreund bis zum Veganer ist für alle gesorgt. Nachdem Sie dann dieses Büfett eröffnet haben, bedienen sich die Gesprächskreise an dem, was ihnen schmeckt. Und wenn ihnen etwas an diesem Büfett fehlt, legen sie es selbst noch mit dazu. Einige Punkte sind mir an ihrem Büfett aufgefallen.

1. Kirche und Politik. Politische Kirche ist es ein bisschen wie beim Tomate-Mozzarella-Salat. Abstrakt findet beinahe jeder ihn gut. Er wird häufig nachgefragt. Aber er gelingt enorm selten und sorgt oft für Enttäuschung. Ja, auch wir als Lebendige Gemeinde finden, dass das Evangelium politische Konsequenzen hat. Wir wollen keine Kirche, die zu allem schweigt. Aber wir teilen ihre nachdenkliche Kritik an kirchlichen Verlautbarungen.

Der britische Theologe Lesslie Newbigin hat einmal gesagt: Nach einer politischen Predigt weiß die Gemeinde im besten Fall, welche Tageszeitung ihr Pfarrer abonniert hat.

Kirche muss mehr sein als die Tagesschau vom Vorabend mit erhobenem Zeigefinger.

Als Christen haben wir zwar Gewissheit über Gottes Heilshandeln in Christus. Über den Raum des politischen haben wir diese Gewissheit nicht. Es gibt keine gemeinsame christliche Hermeneutik des Politischen. Öfter Zuhören und Abwägen würde uns im Dickicht politischer Auseinandersetzung guttun. Danke Herr Landesbischof, dass Sie das anmahnen. Und danke, dass Sie gegenüber dem ÖRK genau das tun. Wir als LG begrüßen Ihre klare, aber differenzierte Haltung zu Israel.

2. An einer weiteren Stelle möchte ich beherzt bei Ihrem Berichtsbuffet zugreifen: Kirche und ihr Beitrag in einer ängstlich-überforderten Gesellschaft. Uns als Lebendige Gemeinde gefällt an Ihrem Bericht, wie sie verschiedene Lebens- und Themenbereiche adressieren. Und dabei immer wieder zeigen, welches christliche Proprium wir als Kirche beitragen können. Stichwort Arbeitsethik, Debattenräume, Gerechtigkeit, Bildung und Vertrauen.

Wir halten es für richtig, immer wieder neu zu fragen: Was können wir mit unseren eigenen Schätzen, Traditionen und Letztbegründungen beitragen, was bisher noch nicht da ist?

Und als Lebendige Gemeinde wollen wir hier noch etwas dazulegen. Zu oft wird die Frage, was Kirche zur Gesellschaft beitragen kann, auf Sozialethik, Moral und politische Stellungnahmen reduziert. All das kann gut und richtig sein. Aber gerade auch unsere geistlichen Schätze stellen einen Beitrag für unsere Gesellschaft dar. Rhythmisierung, Räume und Atmosphären haben sie benannt. Einen weiteren Punkt möchte ich dazustellen.

Stille. Das Konzept Stille Zeit wird oft gescholten. Aber nichts hat unsere hektisch freidrehende Gesellschaft gerade nötiger. Stille Zeit führt vor Gott. Und stellt als Entschleunigung eine erhebliche Investition in die eigene Urteilsfähigkeit dar. Für Stille Zeit und geistliches Leben zu werben, ist gelebte Gesellschaftsdiakonie.

Warum nicht vor unserer Landtagswahl 2026 eine Aktion „40 Tage stille Zeit“, bei der wir Politiker und Personen des öffentlichen Lebens einladen und beteiligen, jeden Tag eine halbe Stunde innezuhalten, still zu sein und Psalmen zu lesen? Ich glaube das wäre ein Beitrag zur Demokratie, der guttun würde – und den nur wir leisten können.

3. Als Lebendige Gemeinde wundern wir uns natürlich über ein paar Dinge, die wir nicht auf Ihrem Büfett finden. Schließlich haben wir als Synode sie vor nicht allzu langer Zeit selbst dort hingebracht und abgestellt. Beschlüsse zu staatlich akkreditierten Hochschulen oder zu Ehrenamtskirchen zum Beispiel. Wenn sie auch weiterhin nicht auf dem Tisch stehen: Wir werden sie in regelmäßiger Zuverlässigkeit wieder mitbringen. Zwei Sätze zum Ehrenamt: In unserem kirchlichen Leitungsdenken soll nach wie vor die Pfarrperson das Büfett für die ganze Parochie stemmen. Aber die Realität kennen Sie alle von ihren Gemeindefesten: Nur wo es Ehrenamtliche gibt, ist der Tisch überreich gedeckt.

Beim ökumenischen Teil des Büfetts ein Hinweis: Im Großraum Stuttgart besuchen jeden Sonntag mehr Menschen Freikirchen und internationale Gemeinden als die katholische oder die evangelische Landeskirche. Wir sollten endlich mehr mit ihnen als über sie reden.

4. Kurz vor dem Ende Ihres Berichts haben Sie ein ziemlich saftiges Steak versteckt. Sie sagen einen Satz, den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss:

„Das Evangelium verkündigen in einer säkularen Welt, ist eine große Herausforderung, die alle Kirchen in Deutschland betrifft, aber auch eine große Chance. Die geistliche Frage lautet: Was will uns Gott damit sagen?“

In allen Sparmaßnahmen, Umstrukturierungen und Transformationsprozessen ist das die entscheidende Frage. Was hat eigentlich Gott mit unserer aktuellen Situation zu tun? Statt diese Frage zu stellen, verfallen wir alle miteinander nach jeder KMU in dieselben Schuldzuweisungen und religionssoziologischen Debatten. Aber die Frage bleibt: Warum lässt Gott zu, dass uns das als Kirche gerade widerfährt. Und welche Aufgabe gibt er uns damit?

Die Antwort ist der Grillteller. Eine missionarische Kirche soll wie ein gut gefüllter Grillteller sein.

Dabei geht es nicht um Individualismus, Selbstbedienung oder einen blassen Geschmack fürs Unendliche. Sondern um einen Wohlgeruch Christi, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden.

Eine missionarische Kirche ist wie ein reich gefüllter Teller Vorgeschmack auf das himmlische Festmahl. Zusammengestellt von unterschiedlichen Menschen, Frömmigkeitsstilen und Gemeindeformen, bunt und vielfältig. Aber mit dem gemeinsamen Ziel in Wort und Tat das Evangelium zu verkünden. Und damit Duft und Vorgeschmack für das himmlische Festmahl in der Ewigkeit zu sein. Und auf unseren Gastgeber, Jesus Christus.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Gesprächskreisvotum Offene Kirche, gehalten von Prof. Dr. Thomas Hörnig

Hohe Synode! Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrter Herr Landesbischof, liebe Kirchengenoss*innen!

Ich darf mich für die Bemühungen des Landesbischofs, den Mühe des Bischofsbüros bedanken. Eine Fleißarbeit - wir danken uneingeschränkt. Ich erlaube mir eine „rhetorische Analyse": Ethos, Pathos und Logos.

Zu Beginn wird die Hörerinnen-Schaft abgeholt. Ein verkürztes Zitat aus den Abschiedsreden Jesu aus dem Johannesevangelium schlägt die Brücke zum Publikum. Das ist sicher nicht dem exegetischen Inhalt geschuldet, der Eschatologie - eher den isolierten Stichworten „Angst" und der Aufforderung „seid getrost". Damit soll eine Positionsbestimmung für die Konfliktfelder Kirche-Gesellschaft eingeleitet werden. Also: seien wir getrost!

,,Corona liegt hinter uns." Ich stolpere. Ist Corona so leichthin abgehackt? Hier wäre, wenn schon, mehr notwendig. Empathie. Vielleicht auch ein Schuldeingeständnis. Was wurde nicht im Wochentakt von Regierung und Oberkirchenrat verfügt, verboten, angeordnet.

Natürlich ist es leicht, aus dem Nachhinein-Heraus von heute das Damalige zu kritisieren. Aber Besuchs- und Kontaktverbote z. B. der Krankenhauspfarrer*innen waren einem allgemeinen Alarmismus geschuldet. Verwaltungsvorschriften überfluteten Pfarrämter. Vielleicht hätten wir sensibler mit dem Vertrauen der Menschen umgehen sollen, verständnisvoller mit den Zweifler*innen: Seelsorge als Sprache der Kirche? Geradezu verraten wurde das: Wir lassen niemanden allein... allein sterben?

Bei den „Ängsten“ in den Gemeinden, den Verlusten und der Trauer um Selbständigkeit, Gebäude, überschaubare parochiale und finanzielle Strukturen, geht es um not-wendige organisatorische Fragen und oft holprige Prozesse. Dazu hätte ich mir ein klares Wort des Landesbischofs gewünscht, zu Sparzielen, Sparprinzipien und Strukturfragen (Prälaturen). Das ist „dran“. Gemeinden brauchen Ermutigung („Pathos“), unsere Kirche verlangt nach einer Vision. Die sehe ich leider nirgends.

Vergessen wir nicht: Die „überschaubare Gemeinde" Gemeindehaus und Vereinscharakter wurde mit Emil Sulze[1] wurde fast 150 Jahre gepredigt und gerade auch mit der Inneren Mission verwirklicht - jetzt wird vieles regio-lokal entwertet; empfinden treue Gemeindeglieder eine gewisse Verstörung über den Paradigmenwechseln und trauern.

Gebäude, Gottesdienstfeiern und Seelsorger*innen vor Ort stehen zur Debatte- und theologisch wirkt vieles nach einer amtlichen Klerikalisierung und Aufwertung des Pfarr-Amtes (CA 7 und 14). Ein empörendes Beispiel ist der angedachte Abschied vom „multiprofessionellen" Team-Begriff - wenn es nur eine Profession gibt, die der Pfarrer*innen, so ist zu hören, dann können Pfarrer*innen nicht „multiprofessionel" mit Nichtprofessionen agieren. Unglaublich. Wie wäre es mit einem Blick in den 1. Petrusbrief? „9. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat." Dann könnte aus dem Amt der Pfarrerinnen ein Dienst werden, der sich mit anderen Diensten in der Gemeinde verbindet.

Der erste Bruch. Die Opfer von „sexualisierter Gewalt“ werden erwähnt. Wir sprechen heute eigentlich von „toxischer Theologie". „[M]enschenverachtende Pädagogik - durchsetzt mit christlichen Floskeln -" als „Nährboden für ein System struktureller Gewalt". Hier wurde nicht genügend theologisch gearbeitet. Das ist geschludert. Die Logik der Argumentation reicht keinesfalls aus. Jetzt ist die Pädagogik schuld. Plus die „Anreicherung“. Die Täter*innenfixierung, die Rechtfertigung der Sünder*innen, [„toxische Theologie", die Pastoralmacht. - Toxische Theologie –„Für diese Suchanfrage ist keine Übersicht mit KI verfügbar"] entfällt.

Dies führt zu den Ausführungen (S. 5-9) zur KI (Künstlichen Intelligenz). Ist dies das heimliche Thema? Modisch? Aktuell? Der Logos? Ist vielleicht geeignet für die Zitate in den Ta Zeitungen: Was Kirche aktuell von KI hält. Aber theologisch durchdrungen ist das Verhältnis KI-Kirche noch nicht; mindestens KI-generierte Predigten sind noch inakzeptabel durchschnittlich. Ich erinnere mich aber an die Debatten über die Regionalverwaltungen und ihre Kosten: Ab 2030, so hieß es dann, werden die Regionalverwaltungen deutlich billiger und effektiver: durch KI. Die übernimmt dann viele Buchungs- und anders Schritte. Wir werden sehen ... ".

Demokratiestärkung ist wieder ein starker Abschnitt (S. 9-11) Dazu möchte ich aber bemerken, wir brauchen Menschen und Einrichtungen, die diese öffentliche Verantwortung glaubwürdig und sachkundig wahrnehmen können. Dazu gehört auch, dass dann die Themen auch bearbeitet und ehrlich diskutiert werden. Ich habe die Ludwigsburger Veranstaltungen besucht, den Clown dort erlebt, aber die „provokante Frage" „Ist das Boot voll, Ludwigsburg und seine Flüchtlinge" wurde in fremdenfreundlicher Wohlfühlatmosphäre durchgeführt und der Inhalt völlig überspielt. Die angesprochene Frage als Frage nach der geplanten Landesaufnahmestelle LEA am Rand Ludwigsburgs (fast in Asperg oder Tamm) kam nicht vor. Etliche Besucher*innen fühlten sich weder abgeholt noch angesprochen.

Die „Ehe für alle“. Ein endloses Thema. Mit und ohne theologische Sachkompetenz, mit und ohne geschärfte Theologie behandelt und verhandelt. Wir als Lutheraner*innen - ich kann mir wenig Geeigneteres vorstellen als die Möglichkeiten von Gemeinden und Pfarrpersonen, dass sie über diese Form der Trauung selbst entscheiden in eigener Urteilsfähigkeit. Bewusst und selbst das wäre ein grandioser Schritt und theologische Ermächtigung und Aufwertung von Gemeinden und Gremien. Warum nicht? Es ist nach Entscheidungen der lutherischen Bischofskonferenz KEINE Frage des Bekenntnisses, ein Adiaphoron. Nachgeordnet. Der Weisheit der Gremien anempfohlen.

12 magere Zeilen zu einem der brennendsten theologischen Probleme und der Herausforderung für die Kirche. Knapp, knapp. Die „Gottesverdunstung“. Spiritualität, eigentlich unsere Kernkompetenz, wird uns oft nicht zugetraut. Das wäre ein Thema...

Dankbar bin ich für den knappen Abschnitt zur „größten theologischen Herausforderung“, wonach „immer mehr Menschen religiösen Fragen gegenüber gleichgültig sind“. Eine Gesellschaft, die die Religion verliert, die den Egoismus an die Stelle höchster Werte setzt, wird eine atomisierte, unsolidarische und nicht inklusive sein. Und kein christliches. Vielleicht hilft uns die Erinnerungen an Daniel Friedrich Schleiermacher, vor 257 Jahren geboren.

Schleiermacher befreie darin die Religion aus der Vorstellungswelt eines erstarrten dogmatischen Christentums. Auf den Punkt gebracht habe der Theologe dies mit seinem bekanntesten Satz, Religion sei „Sinn und Geschmack für das Unendliche". Feier des „Über- uns", des Jenseits unserer Begrenztheit. Vielleicht kommt das theologische Heil eher aus Berlin, denn aus Bochum.

„Er hat das Ideal einer universellen Menschheit im Blick, Religion ist für ihn etwas, was nationale, sprachliche oder rassische Schranken nicht anerkennt und darüber hinausgeht."

[1] Vgl. Emil Sulze, Über die Aufgaben der Evangelischen Kirche gegenüber den sozialen Fragen der Gegenwart. Dresden 1884; Die Evangelische Gemeinde. Gotha: F.A. Perthes, 1891 (Zimmer's Handbibliothek der praktischen Theologie, Bd. 6); 2. Aufl. 1906; Der Fortschritt von der lehrgesetzlichen Kirche zur Kirche des religiösen Lebens. Leipzig: O.A. Schulz, 1901.

Gesprächskreisvotum Evangelium und Kirche, gehalten von Anselm Kreh

Liebe Präsidentin, lieber Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl, liebe Schwestern und Brüder,

„In der Welt habt Ihr Angst“ – so hat der Bericht des Landesbischofes begonnen. Danke für dieses Bischofswort.

Ende Mai hat der Blitz in das Ulmer Münster eingeschlagen. Wir zwei aus Ostwürttemberg wissen ja, dass das die eigentliche Bischofskirche für Württemberg wäre. Was das Gewitter mit uns zu tun hat, dazu komme ich gleich. Wie schlechtes Wetter sich in Ulm auswirkt, davon kann Prälatin Wulz seit vorgestern auch ein Lied singen, was es heißt, ohne schützendes Dach zu sein, konnte sie erleben. Trotzdem wollen wir nicht auf diese Prälaturstelle verzichten müssen.

In dem Bericht geht es um einfache Antworten und schnelle Gedanken. Eine eigenartige Form in unseren Tagen. Egal ob in Parteien, ob Präsidenten oder Stammtische, wir wissen, wie man alle Probleme einfach lösen könnte. Aber ob es klappt?

Oft sind diese einfachen Antworten sogar noch durchsetzt mit christlichen Floskeln, wie Du schreibst, und das ist dann echt eine explosive Mischung. Wir merken es gar nicht, wenn es dann bis zur Menschenverachtung geht. Wer für Israel ist, ist gegen Palästina und umgekehrt. Wie kann und soll sich da Kirche verhalten? Sicher nicht mit schnellen und einfachen Antworten reagieren, sondern das Leid bei allen Konflikten bedauern und für die betroffenen Menschen beten und unterstützen, wo es möglich ist.

Gerechtigkeit Bildung und Vertrauen sind Antworten im Bericht. Bildung ist ein und bleibt ein wichtiges und erfolgreiches Arbeitsfeld der Kirche vom Kindergarten über die Schulen bis zu den Erwachsenenbildungswerken.

Zurück zum Gewitter: Blitze entstehen, wenn warme Luft und kalte Luft aufeinanderstoßen, und dann knallt es und die Spannung entlädt sich in einem Blitz. Hier in der Synode knallt es auch manchmal, aber nicht immer entlädt sich die Spannung und so werden wichtige Entscheidungen einfach aufgeschoben, ausgesessen – Schade.

So geschehen bei dem Thema Trauung gleichgeschlechtlicher Paare, das ist schmerzhaft, beschädigt das Kirchenbild und ist kein Vorbild in Sachen guter Gesprächskultur, wie wir es eigentlich leben wollen.

Manches ist auch nur ein Wetterleuchten. Es funkelt ein bisschen, aber mehr ist es auch nicht. Schade. Denn bei Themen wie der Verhinderung sexueller Gewalt in der Kirche und Gesellschaft, sollten wir Vorbild sein. Warum gelingt es uns nicht, dass wir genau hinschauen?

Arbeit und KI ist im Bericht ein Thema. Ist die Kirche hier ein wichtiger Berater? Ich glaube nicht, dass Kirche überall ihre Stimme erheben muss. Wo wir aber gefragt sind, ist bei der Diskussion um die kirchlichen Feiertage. Wie stehen wir dazu? Brauchen wir die zweiten Feiertage? Wenn ja, mit welchen Inhalten füllen wir dieses Thema? Dazu fehlen mir die Antworten.

Im Herbst steht die Kirchenwahl an. Im Bericht des Landesbischofes heißt es, Vertrauen zu pflegen und zu fördern. Kirche umbauen, ja das ist ein großes Wort. Was läuft gerade nicht alles in der Landeskirche; Fusionen, Dekanatsplan, Pfarrplan 2030, Verwaltungsreform, Finanzreform, Assistenten der Geschäftsleitung, Oikos und vieles mehr. Wer möchte da noch mitmachen, wenn oft nur noch hinterhergehechelt wird? Immer mehr Kirchengemeinderäte*innen haben dazu keine Lust mehr.

Hat die Kirche eigentlich noch Interesse an Ihren Mitarbeitenden, an den Mitgliedern, die ausgetreten sind? Bleiben wir an diesen ehemaligen Mitgliedern dran, oder nehmen wir es nur einfach hin, da Studien es ja vorausgesagt haben?

Es sei mit gestattet, die Werbekampagne etwas zu hinterfragen. Ist Kirche auf der Stufe der anderen herzigen Werbeträgern?

Ich wünsche mir für die Kirchenwahl viel Ermutigendes. Ich fände es gut und richtig, wenn wir mit Menschen bei der Hochzeit, der Taufe, der Dorffreizeit, dem Posaunenchor bis hin zur Beerdigung werben würden. Kirche ist nämlich präsent, aktiv und für andere da, aber als guter Schwabe tut man halt Gutes und spricht nicht darüber.

Oder haben wir unsere Themen schon an Supermärkte vergeben?

Ist die Kirche ein moderner Arbeitgeber? Da ist wohl noch viel Luft nach oben. So oft scheitert alles an rechtlichen Vorgaben. Neue Ideen wollen ja nicht die ganze Landeskirche aus den Angeln heben, sondern nur in kleinen Räumen neue Ideen ausprobieren. Aber es dauert zu lange bis Entscheidungen fallen, oder die Vorgaben sind so hoch, dass sie guten Entscheidungen entgegentreten. Und am Schluss passt alles, aber der Bewerber ist nicht in der Kirche – das macht dann nichts!

Braucht es Mut um in der Kirche zu sein?

Nein, denn Gott lädt ein und wir können da sein, mit offenen Armen und Ohren. Der Kirchentag in Hannover mit vielen zehntausend Besuchern was mutig - stark - beherzt. In den Vesperkirchen sehen wir den Erfolg, wenn Kirche sich öffnet und eine Willkommenskultur lebt.

Warum nicht Andachten ohne Pfarrer abhalten? Als ein Schild „heute kein Gottesdienst“ aufhängen und die Menschen vor den Kopf stoßen?

Wie wäre es mit einem kleinen Kirchengemeinderat? Der mit Beratern*innen auf Zeit arbeitet?

Wir sahen es letzten Sonntag beim Landesposaunentag. Ein Fest voll Musik und Freude. Ich bin mir sicher, dass es dieses Fest auch in 50 Jahren geben wird. Wie wird sich zeigen, aber hören wird man die Bläser*innen.

Ich wünsche mir, dass Kirche da ist, wo unser/Ihr/Euer Herz schlägt. Zurück zum Anfang, „In der Welt habt ihr Angst!" Ja, aber unsere Landeskirche kann an ganz vielen Orten Schutz bieten, deshalb bleiben die Gefahren weiter bestehen, aber in Gemeinschaft lässt es sich besser tragen und auch feiern.

Darum:...“ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken …. Tobe, Welt und springe - Ich steh hier und singe."

Gesprächskreisvotum Kirche für morgen, gehalten von Oliver Römisch

Frau Präsidentin,

Liebe Landessynode,

Herr Landesbischof,

am Sonntag habe ich in meiner Gemeinde Erntebittgottesdienst gefeiert. Ganz klassisch in einer Scheune. Beim Landwirt; mit Posaunenchor und anschließender Bewirtung.

Vor dem Gottesdienst hat eine Landwirtin mir von ihren Sorgen und Ängsten erzählt. Und nach dem Gottesdienst kam sie zu mir und sagte: „Das hat tatsächlich etwas gebracht!“. Da dachte ich mir: „Schön“. Schön, wenn es gehört wird und guttut, was wir als Kirche tun.

Doch als ich dann nach dem Essen bei den jungen Leuten stand, da fragte eine in die Runde: „Sag mal wo ist denn, der Simon“. Und die Antwort war: „Der lernt fürs Studium. Der hat gesagt: Das bringt ihm mehr!“

Herr Landesbischof: Sie benennen viele Themen bei denen ich nicke und sage: Klar, dazu sollten wir als Kirche etwas sagen: Zu den Krisen, den Ängsten, der Künstlichen Intelligenz, der Stärkung der Demokratie usw. Das stimmt alles. Doch das ist nicht das entscheidende Thema! Entscheidend sind die jungen Leute in unserer Kirche. Die sitzen immer öfter zusammen und sagen: Wo ist der Simon? Und immer öfter hören Sie die Antwort: „Der ist woanders. Der hat gesagt: Das bringt ihm mehr!“

Als Kirche für morgen setzen wir uns deshalb entschieden dafür ein, dass beim Jugendwerk so wenig wie möglich gekürzt wird. Besser wäre es gar nichts zu kürzer! Wir sollten mehr Geld in die Jugend- und Familienarbeit reinstecken! Mehr Zeit. Mehr Ideen. Mehr Spielräume. Die Jugend ist die Gegenwart und die Zukunft! Die Jugend zeigt uns, wohin die Gesellschaft sich als Ganzes entwickelt.

Dabei müssen wir das Schlagwort „Säkularisierung“ endlich zur Seite legen. Es geht um Lebensrelevanz!

Die Jungen zeigen uns immer öfter, dass wir als Kirche keine Relevanz für ihr Leben haben. Und dann heißt es: „Anderes bringt mir mehr!“ Und die gleiche Haltung legen auch andere an den Tag, die unserer Kirche den Rücken kehren. Auch die sagen: „Anderes bringt mit mehr!“ Das zu hören tut mir als Pfarrer weh!

Und das sollte auch uns als Kirche weh tun!

Das sollte uns wachrütteln! Daran müssen wir knabbern, arbeiten und uns fragen:Was müssen wir anders machen?

Das ist die Lernaufgabe für unsere Kirche!

Unsere vielen weise Worte und Stellungnahmen, unser Denken und Verlautbaren bringt am Ende Garnichts, wenn die Menschen uns als Kirche immer weniger zuhören. Wer nicht relevant ist für das eigene Leben wird nicht gehört!

Hier müssen wir als Kirche Hinsehen, Lernen und Neues wagen.

An der Stelle, wo immer mehr Menschen den religiösen Fragen und dem Glauben gleichgültig gegenüberstehen.

- Man kann und muss Elon Musk an vielen Stellen kritisieren und hinterfragen: Doch er beinflusst mit einem Post Millionen von Menschen Wir müssen fragen: Was können wir daraus lernen?

- Was können wir von den großen Influencern unserer Zeit lernen? Sie haben eine digitale „Jüngerschar“ um sich versammelt. Sie haben so viele „Follower“ - zu deutsch „Nachfolger“ -, dass es schon religiöse Züge in sich trägt.

- Was können wir daraus lernen, wenn zu Gottesdiensten, in denen Lieder von Taylor Swift thematisiert und gesungen werden, hunderte von jungen Leuten kommen und sogar Karten ausgegeben werden müssen?

Die Schlüsselfrage unserer Landeskirche lautet für mich: Sind wir bereit, daraus zu lernen? Theologisch reflektiert zu lernen! Und dann uns schnell anzupassen und immer wieder in sehr kurzen Zeitspannen zu verändern? Sind wir bereit, Liebgewonnenes aufzugeben, um Neues zu wagen!

Ich denke wir müssen endlich damit aufhören an unserer Kirche rumzudoktern und zu reparieren. Es braucht ein neues Denken und ein neues Handeln. Es braucht einen wirklichen Neubau der Struktur und des „Wie-wir-Kirche-sind“.

Das Gebäude des Oberkirchenrats haben wir als Landeskirche neu gebaut. Da haben wir begriffen: Am Alten rumzudoktern und zu reparieren, wäre die schlechtere Wahl! Das bringt bis heute viel Kritik. Doch es war der vernünftige, der mutige Schritt nach vorne! Danke dafür! Auf die gleiche Weise müssen wir nun endlich unsere Landeskirche neu bauen. Nicht umbauen! Nicht sanieren! Nicht länger rumdoktern.

Es braucht einen wirklichen Neubau unserer Strukturen, unseres Denkens und Handelns! Als Kirche für Morgen sagen wir: Wir müssen endlich die Frage nach unserem Kirchenbild diskutieren und bearbeiten. Als Kirche für Morgen sind wir überzeugt, dass zu einem neu bauen unserer Landeskirche zum Beispiel gehört, dass Pfarrerinnen und Pfarrer in Zukunft als Angestellte beschäftigen werden. Angestellte, die auf mehr Wegen wegen als bisher in den Pfarrberuf kommen sollen.

Für uns geht es dabei nicht zuerst um´s Geld. Es geht um die andere Denke und Struktur, die diese Veränderung für unsere Kirche mit sich bringt. Zu einem neu bauen unserer Landeskirche gehört für uns auch, dass wir das Ehrenamt ins Zentrum stellen müssen. Eine zentrale Aufgabe der Kirche als Institution muss es sein, die Ehrenamtliche zuzurüsten und zu befähigen. So, dass die Ehrenamtlichen mutig und zuversichtlich ihr Christsein in die Welt tragen. In den Freundeskreis, in die Schule, an den Arbeitsplatz. Unsere Gemeindeglieder sollen sich als Influencer für Christus verstehen und so ihren Alltag leben.

Darin liegt die Zukunft unserer Kirche. Die Institution muss in den Hintergrund treten und sich nicht mehr als Sprachrohr des wahren Christseins verstehen. Sondern als Trainerin, als Begleiterin, als Wegbereiterin und als Ermöglicherin. Wir brauchen eine Kirche, die sich mit ihren Verlautbarungen und ihrer Weisheit auch mal zurückhält. Die wirklich Moderatorin ist. Lasst uns mehr ein Freund der Menschen sein als ihre ständigen Moralapostel.

Wir brauchen eine Kirche, die sich mit den Gefahren von KI beschäftigt, die aber im gleichen Atemzug auch die Möglichkeiten und Chancen nutzt. Zum Beispiel um unsere Verwaltung zu vereinfachen, um den Menschen zu helfen, und um die Menschen zu erreichen.

An vielen Stellen in unserer Landeskirche sehe ich kleine, zarte Pflänzchen solcher Lernprozesse aufwachsen: Bei Tauffesten, bei Taylor-Swift Gottesdiensten, bei Segensagenturen wie hier im Kirchenkreis Stuttgart, bei Kirchengemeinden, die ihre Kirchenbänke ausräumen und Raum schaffen zum Ausprobieren wie in Tübingen. Ich sehe Menschen, die bereit sind unsere Landeskirche neu zu erbauen. Lass uns ihnen noch mehr Raum dafür geben. Noch mehr Mittel. Noch mehr Unterstützung!

Ich bin dankbar für alles, was der Oberkirchenrat und wir als Landessynode in den letzten Jahren ermöglicht und neu an dieser Kirche gebaut hat. Doch ich sage auch: Wir brauchen mehr davon! Viel mehr! Lasst uns zusammen mehr Neues wagen.

Lasst uns dabei scheitern. Hinfallen. Aufstehen und den Staub abschütteln. Und wieder scheitern. Solange scheitern, bis wir daraus lernen. Solange, bis unser Neues wagen die Menschen wieder mit dem Evangelium erreicht! Solange bis der Simon und andere zusammensitzen und erstaunt sagen: Schön war's. Das hat mir tatsächlich etwas gebracht!

Alle Themen der Tagung

Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente

- Gottesdienst

- Grußworte

- TOP 01 Wahlen und Wechsel in der Mitgliedschaft der Landessynode und in Ausschüssen

- TOP 02 Bericht des Landesbischofs

- TOP 03 Bericht des Geschäftsführenden Ausschusses

- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Wahl der Landesbischöfin oder des Landesbischofs (Beilage 133)

- Einladung zum Gospelkirchentag 2026 in Stuttgart

- TOP 05 DekanatsPlan 2030

- TOP 06 Ausweisung nichtgeschäftsführender Dekanatsstellen im Rahmen des Dekanatsplanes

- TOP 07 Maßnahmenplanung zum Nachtragshaushaltsplan 2026

- TOP 08 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie

- TOP 09 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)

- TOP 10 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 134)

- TOP 11 Ehrenamtskirche

- TOP 12 Aktuelle Stunde

- TOP 13 Anerkennungsrichtlinie für Betroffene sexualisierter Gewalt in Kirche und Diakonie – Stand der Umsetzung

- TOP 14 Selbstständige Anträge

- TOP 15 Förmliche Anfragen

- TOP 16 Begleitung und Beratung im Kontext der Sterbehilfe

- TOP 17 Umgang mit Sterbehilfe – Hilfen für Seelsorge/den Pfarrdienst

- TOP 18 Segensagentur

- TOP 19 Kontaktstelle LebensSegen

- TOP 20 Stärkung des Dienstes von Prädikantinnen und Prädikanten

- TOP 21 Jedem Ort ein „Haus des Gebets“

- TOP 22 Entwicklung neuer Konzepte für eine wirtschaftliche Immobiliennutzung

- TOP 23 Verhinderung von langen Vakaturzeiten

- TOP 24 Integration von gewählten KGR-Vorsitzenden in Informations- und Kommunikationskanäle des OKR

- TOP 25 Interreligiöse Jugendarbeit – Religiös sprachfähig werden im Dialog

- TOP 26 Überarbeitung § 70 HHO - Vermögensgrundstock

- TOP 27 Bericht von der Ratstagung des Lutherischen Weltbundes in Addis Abeba

- TOP 28 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (Beilage 135)

Dokumente zu Tagesordnungspunkt 02

Aussprache

Christoph Hillebrand (Dettingen am Albuch) verwies auf den Buß- und Bettag, der eng mit der Frage verknüpft sei, was ‚Gott uns damit sagen wolle‘, wie der Landesbischof in seinem Bericht darlegte. Dieser Tag habe es allerdings schwer in seiner Bedeutung. Corona sei nicht, wie im Bischofsbericht formuliert, vorbei und läge nicht hinter uns. Es sei eine Chance verpasst worden, in Corona-Zeiten einen allgemeinen Bußtag auszurufen, und zu fragen, was Gott uns mit der Pandemie sagen wolle. Ihn beschäftige die Frage, ob Kirchen zu schnell geschlossen und Gottesdienst zu schnell auf digitale Formate umgezogen seien. Er wolle nicht sagen, dass Corona eine Strafe Gottes gewesen sei, aber sprach sich dafür aus, sich weiter mit der geistlichen Frage was ‚Gott uns damit sagen wolle‘ auch mit Blick auf die Pandemie zu befassen und den Buß- und Bettag neu entdecken, damit diese Zeit überwunden werden könne.

Thorsten Volz (Backnang) ging auf die im Bischofsbericht ausgeführte epochale Veränderung der Arbeitswelt ein. Volz fragte, wo in Zukunft das Wirken der Kirche stattfinden werde, wenn sie sich zunehmend aus den verschiedenen gesellschaftlichen Räumen zurückziehe. Beten sei gut und richtig, davon sei auch er überzeugt. Aber Verkündigung geschehe in Wort und Tat. Er sehe nur wenig mutiges, gesellschaftlich wirkendes Handeln. Er bete, dass die Landeskirche eine Volkskirche bleibe und schloss mit der Frage, ob Kirche doch noch lerne, mutig zu sein.

Dr. Gabriele Schöll (Aalen) ging auf die Passage im Bischofsbericht ein, die sich damit befasst, dass die Menschen vergessen hätten, dass sie Gott vergessen haben. Sie fragte, was dieses Zitat mit ihr mache. Sie sei zutiefst abhängig von Gott und seiner Liebe und Kraft. Ihr helfe, dass Jesus den Heiligen Geist versprochen habe; daher ließe sie den Kopf nicht hängen. Gott habe den Geist der Kraft und Liebe gegeben, der täglich neu und immer wieder wirke.

Maike Sachs (Johann-Gächingen) sagte, Kirche lebe, wo sie regional denke und verankert sei. Lokale Verankerung mache sich an den Menschen vor Ort fest. Sie erlebe als Gemeindeberaterin, dass zunehmend gefragt werde in Bezug auf Gottesdienste „Dürfen das Ehrenamtliche?“. Sie plädierte für ein gutes Miteinander und eine Ermöglichungskultur, die sich dort verankere, wo sich Menschen engagierten. Mit Blick auf die Hauptamtlichen gelte dasselbe, auch hier sei der Wunsch nach Verankerung vorhanden. Der PfarrPlan müsse daher auch immer Gemeindeplan sein. Sie warb für mehr Beteiligungs- und weniger Amtskirche.

Siegfried Jahn (Schrozberg) beobachtet, dass Angst mit dem lateinischen Begriff angustus (eng, schmal, bedrängend, würgend) verwandt sei. Das zeige, was Angst mache. Sie sage, „Du bist allein“ und sie verenge den Blick. Jahn fragt, was Kirche gegen diese Verengung tun könne. Der Blick auf die Ewigkeit könne frei machen. Bei diesem Thema spüre er in den Predigten eine Verarmung. Das Selbstbild der Kirche sei das der Verkündigerin der Ewigkeit Gottes. Die Gedanken, was Gott für die Welt wolle, sollen weiter geprüft werden. Es brauche „mehr Luft aus der Ewigkeit“. Mit einem reinen Blick auf die Welt würde sich nur die Angst mehren. Die Verkündigung der Ewigkeit könne Protest gegen die Angst sein.

Britta Gall (Pfalzgrafenweiler) teilte die Sorge des Landesbischofs, dass eine uninformierte Gesellschaft ‚zu einer Gesellschaft ohne ethischen Kompass werde, zu einer Gesellschaft, die durch ‚Fake News‘ und Verschwörungserzählungen besonders leicht zu beeinflussen“ sei. Die Arbeit der Evangelischen Bildungsarbeit, die der Landesbischof als wichtigen Beitrag zur Urteilsfähigkeit würdigte, erreiche aber nicht die Uninformierten, bilde lediglich die Gebildeten und erreiche überwiegend das Bildungsbürgertum. Menschen, die ,Fake News’ und Verschwörungstheorien verbreiten, würden durch solche Angebote nicht erreicht. Sie fragte, wie Kirche diese erreichen könne, da sie häufig nicht da sei, wo sie gebraucht werde, und in den entsprechenden Milieus keine Relevanz habe.

Dr. Hans-Ulrich Probst hob positiv hervor, dass der Bischofsbericht deutlich mache, dass Kirche eine gesellschaftlich wache Kirche sei: Nicht nur irgendeine „NGO“, sondern theologisch reflektiert. Durch diese Fähigkeit der Reflexion könne Kirche dem Populismus etwas entgegensetzen. Die Bildungsarbeit müsse stärker in eine Gehstruktur überführt werden, um mehr Milieus zu erreichen. In Bezug auf Gesprächsräume und die #VerständigungsOrte für gesellschaftlichen Zusammenhalt müsse gefragt werden, wie das auch innerhalb der eigenen Gremienarbeit gelingen könne und ob diese ebenfalls als Verständigungsort verstanden würden. Er bat die Landessynode darum, noch in dieser Periode zu einer Einigung in der Frage des Gesetzesentwurfs zur Trauung gleichgeschlechtlicher Paare zu kommen. In Bezug auf die Kritik des Landesbischofs an der Erklärung des ÖRK stimmte Probst zu, dass der Apartheidbegriff umgedeutet werde, Antisemitismus um sich greife und er eine konkrete Gefahr für Juden und die Demokratie sein. Er vermisse aber den Blick auf die Dynamiken der Israelpolitik der letzten zwei Jahre, die in vielen Teilen nicht hinnehmbar sei. Ohne Doppelstandards müssten die rechtsextremen Tendenzen der israelischen Regierung gesehen und thematisiert werden.

Dr. Markus Ehrmann (Rot am See) ging auf den Themenbereich „Demokratie stärken“ ein. Das bedeute für ihn vor allem: Demokratie machen. Er dankte allen Amts- und Mandatsträgerinnen und -trägern. Das sei „Nahrung der Demokratie“. Er wies auf die anstehende Kirchenwahl hin, die informierte Wählerinnen und Wähler voraussetze. Mit der Wahl könne auch wieder für Kirche begeistert werden. Das „ins Gespräch“ kommen würde aber häufig von Kirchengemeinden verhindert, auch weil Flyer und Plakate zu spät ausgelegt werden. Alle gleich zu behandeln, wie die Wahlordnung es fordere, würde häufig bedeuten, gar niemanden zu behandeln. Zu Kandidierenden-Vorstellungen würden nur ohnehin Informierte kommen. Er bat den Oberkirchenrat dazu aufzurufen, Informationsabende zur Kirchenwahl in den Gemeinden zu veranstalten und Demokratie zu leben.

Eckart Schultz-Berg (Stuttgart) sagte, Kirche solle eine offene Debatten-Kirche sein. Er sei betrübt über den Konflikt mit dem ÖRK-Vorsitzenden und dem Landesbischof. Er sehe an vielen Beispielen, dass die Gesellschaft Interesse habe, dass Kirche sich äußere, weil sie sich frage, wie Christen zu Themen stehen, die große Angst und Sorgen bereiteten. Dass der Landesbischof sich hier äußere, sei wertvoll. Er plädiere dafür, die Themen Frieden, Gerechtigkeit und Demokratie weiter zu behandeln und sich öffentlich zu äußern. Das sei umso wichtiger in Zeiten abnehmender Gottesdienstbesucher.

Dr. Antje Fetzer-Kapolnek (Weinstadt-Beutelsbach) griff den Begriff Empathie in mehrfacher Hinsicht auf. Sie wolle keine Empathie mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und seiner Politik. Palästinenser seien staatenlos und könnten nirgendwo hin. Sie fragte, ob Kirche mit ihrer Geschichte dort nicht auch eine Verantwortung habe. Die Empathie mit den Menschen in Gaza wirke in der Formulierung im Bischofsbericht labil. Empathie mit queeren Menschen, die sich Segnung wünschen, sei ebenfalls geboten, hier dankte Fetzer-Kapolnek dem Bischof für seinen Einsatz für dieses Thema.

Holger Stähle (Schwäbisch Hall) ging auf den Verweis zur kirchlichen Bildungsarbeit ein. Hier hätte er sich im Bericht mehr Bezüge zur Praxis und zu den aktuellen Sparbeschlüsse gewünscht. Kinder- und Jugendarbeit seien hier besonders sensibel und im Blick. Das sei folgerichtig. Jugend- und Jugendbildungsarbeit müsse weniger versäult gedacht werden. Der Kirchentag sei ein Hoffnungsort mit Schwung für eine Kirche der Zukunft, auch für junge Menschen. Die Akademie Bad Boll könne im Bildungsbereich als Kompetenzort in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Jugendwerk dienen, um andere Milieus zu erreichen.

Yasna Crüsemann (Geislingen) sagte, sie vermisse im Bischofsbericht das Prophetische und Visionäre, ebenso die Themen Migration, Flucht und Asyl. Diese seien der Spaltpilz unserer Gesellschaft und gleichzeitig biblischer Auftrag an die Kirche. Sie verwies auf Altlandesbischof July, der im Jahr 2015 den Begriff der „flüchtlingsbereiten Kirche“ prägte, was damals aber ohnehin gesellschaftlicher und medialer Konsens gewesen sei. Zehn Jahre später habe der Wind sich gedreht. Das Recht auf Asyl werde politisch immer weiter ausgehöhlt, auch wenn Gerichte die Abweisungen an den Grenzen immer wieder in Frage stellten. Dass Kirche dem Auftrag aktuell gerecht werden würde, zeige sich beispielsweise an der Ukraine-Hilfe, aber man ziehe sich zunehmend auf die eigene Kirche zurück, mit dem Verweis, man könne nicht allen helfen. Krieg und Gewalt seien aber die Hauptursachen für Flucht, daher hänge die Thematik eng mit der Frage nach Frieden zusammen. Sie wünsche sich für die Kirche ein waches Auge und ein Eintreten für Menschenrechte, da es in der Gesellschaft immer rauer zugehe.

Heidi Hafner (Sindelfingen) fragte, ob Angst für alle gleichermaßen das beherrschende Thema sei. Sie ärgere sich über die undifferenzierte Darstellung des Israel-Palästina-Konflikts in wenigen Sätzen. Empathie müsse allen Notleidenden gelten. Mit der Auseinandersetzung mit Antijudaismus in Bibeltexten sei die Kirche noch nicht weit. Beispielhaft benannte sie, dass im Missionspapier der Landeskirche nicht das Thema Judenmission angesprochen wurde.

Hellger Koepff (Biberach) bezog sich auf die Frage im Bischofsbericht „Was will uns Gott damit sagen?“. Diese Frage müsse ausgehalten und dürfe nicht in den Hintergrund gedrängt werden. Sich dieser Frage zu stellen, sei eine geistliche Herausforderung, die nicht mit allen noch so notwendigen Aktivitäten zu beantworten sei. Er teile die Kritik an der Empörungskultur und der Schnell-Denken-Mentalität. Allerdings frage er sich, ob mit der Stellungnahme zum ÖRK auch Empörungskultur im Spiel gewesen sei. Zur Zukunft der Arbeit bat er Diakonie und Landeskirche sich weiterhin für den Erhalt eines zweiten Arbeitsmarkts einzusetzen. Die Menschen bräuchten das Menschenrecht auf Arbeit auch gegenüber einer sich neu aufstellenden Bundesregierung. Koepf teilte die Stellungnahme des Landesbischofs zum Gesetzesentwurf zur Trauung für alle: Gesprächsverweigerung sei nicht der richtige Weg.

Johannes Söhner (Herrenberg) verwies auf seine Tätigkeit als Diakon und seine Arbeit mit Menschen mit Migrationsgeschichte und den darin stattfindenden Dialog zwischen Juden, Christen und Muslimen. In einem interreligiösen Gesprächskreis hätten sowohl der jüdische als auch der muslimische Teilnehmer berichtet, dass sie sich hier nicht mehr sicher fühlten. Es werde viel über die Ängste zu Antisemitismus und Rassismus gesprochen, bei den Betroffenen sei sie längst angekommen, machte Söhner an konkreten Beispielen aus seiner Tätigkeit deutlich.

Renate Simpfendörfer (Eislingen) sagte, ihr fehlten die Visionen im Bericht des Landesbischofs mit Blick auf Flucht und Migration. Wenn Äußerungen wie von Julia Klöckner kämen, sollte nicht nur reagiert, sondern agiert werden. Zur Zukunft der Arbeit sagte Simpfendörfer, dass Angestellte aus prekären Verhältnisse nicht so einfach ins Ehrenamt überführt werden könnten. Zudem brauche auch das Ehrenamt Hauptamtliche. Eine Gesellschaft und besonders Kirche müsse sich daran bemessen lassen, wie sie mit ihren Schwachen umgehe. Dazu höre sie derzeit zu wenig.

Christiane Mörk (Brackenheim) ging auf die Bibelstelle ein, die besagt „in der Welt habt ihr Angst“. Polykrisen seien nicht neu, sondern schon immer dagewesen. Ihr sei ein Artikel in Erinnerung gekommen über „schwere Zeiten und starke Lieder“. Darin würde dargelegt, wie Lieder über mehrere Jahrhunderte und Ereignisse umspannend die Menschen in Krisen gestärkt hätten. Mit Blick auf den Klimawandel sagte sie, der Ökologische Fußabdruck zeige Fehler auf, besser sei der Handdruck von Brot für die Welt, der aufzeige, wie positiv gestaltet werden könne. Eine Broschüre dazu gäbe viele Impulse, auch in der Bildungsarbeit.

Andrea Bleher (Untermünkheim) sagte zum Megatrend KI, dass sie froh sei, dass die Landeskirche eine digitale Roadmap habe. Es sei ihr aber zu wenig, dass die Kirche nur Moderatorin sein solle in diesem Prozess. Kirche sollte auf Grundlage des christlichen Glaubens Ethisches und Theologisches in den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurs eintragen. Das Ehrenamt solle gestärkt und geschult werden. Gleichzeitig brächte es viele Fähigkeiten mit. Hier sollten rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, um noch mehr Beteiligungskirche zu sein. Jugendarbeit sei ein ehrenamtliches Stärkungsprogramm in Reinform, auch mit Blick auf Demokratisierung. Zur Debatte um den Umgang mit kulturhistorischen Gebäuden sagte sie, dass sie der Gedanke an eine gemeinsame, gemischte Nutzung für bedenkenswert halte und dieser ausgebaut werden solle.

Rainer Köpf (Backnang) dankte für den Einsatz des Landesbischofs für den Erhalt der Sonn- und Feiertage. Untersuchungen hätten gezeigt, dass die Abschaffung von Feiertagen nicht zu einer erhöhten Wirtschaftsleistung geführt hätte. Er sei in einem Familienbetrieb großgeworden, bei dem es ums „Überleben“ gegangen sei. Ohne die rhythmisierenden Sonn- und Feiertage wäre die Familie „zugrunde gegangen“. Für die Kultur sei das Festhalten an Sonn- und Feiertagen elementar. Der Sabbat sei als Geschenk zu sehen, was den Menschen wieder vermittelt werden müsse.

Dr. Thomas Gerold ging auf die Gottvergessenheit ein. Es werde nicht helfen, den Menschen einzureden, dass ihnen etwas fehle. Im innerweltlichen Bereich sei daher die Aufgabe für Kirche, Fenster aufzumachen oder selbst Fenster zu sein: In den Kasualien-Gottesdiensten und im Bereich der Diakonie könne spürbar gemacht werden, dass es mehr gebe und dass das „Größere“ spürbar werde. Damit könnten zwar nur Einzelne erreicht werden, aber er würde sich freuen, wenn das gelänge.

Anja Faißt (Ludwigsburg) griff den Angstbegriff ebenfalls auf. In den Diskussionen um die Einsparungen und Trauung für alle dürfe nicht die Angst regieren. Der Angst vor Mitgliederverlust müsse die Liebe entgegengestellt werden, die die Kirche inklusiv mache.

Landesbischof Gohl ging in seiner anschließenden Antwort auf die Voten und die Aussprache ein:

Zum Ehrenamt höre er zwei Stimmen: „Was noch alles?“ und „Ich würde so gern, aber Regelungen stehen im Weg.“ Gohl sagte, er wolle zum einen eine synodale Arbeitsgruppe zum Ehrenamt einberufen und von anderen Landeskirchen lernen, die Gemeindemanager oder Gemeindekuratoren im Einsatz hätten. Die hochengagierten Ehrenamtlichen dankte er. Als lutherischer Kirche würden zwar Ordnungen gelten, entsprechende Lösungen müssten aber gefunden werden.

In Bezug auf die Aussprachen zu seiner Kritik an der ÖRK-Erklärung sagte er, dass es in einer Gesellschaft der Empörungskultur auch gelte, sich selbstkritisch zu prüfen. Er wies aber auf Gespräche mit jüdischen Studierenden hin, die sagten, dass sie aus Deutschland auswandern wollen, weil sie sich hier nicht mehr sicher fühlten. Aber auch in Israel sei es nicht mehr sicher. Israelis und Jüdinnen und Juden würden pauschal und global für die israelische Politik haftbar gemacht, das sei ein beispielloser Fall, gerade mit Blick auf die politischen Entwicklungen in den USA.

Zu Entwicklungen und dem Beitrag der Landeskirche im Bereich Künstliche Intelligenz verwies Gohl auf den Heilbronner Prälat Ralf Albrecht und die guten Kontakte zum Ferdinand-Steinbeis-Institut Heilbronn.

Zur Anfrage nach seiner Vision von Kirche sagte Gohl, Visionen seien in Zeiten von Einsparmaßnahmen mit den vier Handlungsfeldern für Kirche klar benannt: Gottesdienst, Gemeinschaft, Diakonie, und Zeugnis in der Welt geben. Kirche vor Ort müsse mit ihren unterschiedlichen Rahmenbedingungen gestärkt werden. Die zunehmende Säkularisierung und die Frage nach der kirchlichen Relevanz zeige, dass Kirche sich fragen müsse, wie man Menschen erreiche, die zunehmend fragten „Was bringt mir das?“. So wie man Liebe nicht mit dieser Frage beantworten könne, so sei es auch mit dem Glauben. Beides müsse erfahrbar sein. Den großen Trend aufhalten zu wollen, sei aus seiner Sicht wenig sinnvoll. Zur Bedeutung des Sonntagsgottesdienstes verwies Gohl auf das Gespräch mit einer älteren Frau, die sagte, dass sie nur noch sonntags im Gottesdienst unter Menschen sei und Begegnung erfahre. Das sei wertzuschätzen.

In Bezug auf Corona sagte Gohl, dass Angst hier eine ganz menschliche Reaktion sei. Dieser müsse man sich stellen. Der biblische Zuspruch „Siehe ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage“ gelte auch in der Angst. Der enge Blick könne mit Resonanzerfahrung geweitet werden. Da könne Kirche einen unendlich wichtigen Beitrag leisten. Lieder seien hier Ermöglicher für Resonanzerfahrungen.

TOP 03 Bericht des Geschäftsführenden Ausschusses

Alle Themen der Tagung

Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente

- Gottesdienst

- Grußworte

- TOP 01 Wahlen und Wechsel in der Mitgliedschaft der Landessynode und in Ausschüssen

- TOP 02 Bericht des Landesbischofs

- TOP 03 Bericht des Geschäftsführenden Ausschusses

- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Wahl der Landesbischöfin oder des Landesbischofs (Beilage 133)

- Einladung zum Gospelkirchentag 2026 in Stuttgart

- TOP 05 DekanatsPlan 2030

- TOP 06 Ausweisung nichtgeschäftsführender Dekanatsstellen im Rahmen des Dekanatsplanes

- TOP 07 Maßnahmenplanung zum Nachtragshaushaltsplan 2026

- TOP 08 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie

- TOP 09 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)

- TOP 10 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 134)

- TOP 11 Ehrenamtskirche

- TOP 12 Aktuelle Stunde

- TOP 13 Anerkennungsrichtlinie für Betroffene sexualisierter Gewalt in Kirche und Diakonie – Stand der Umsetzung

- TOP 14 Selbstständige Anträge

- TOP 15 Förmliche Anfragen

- TOP 16 Begleitung und Beratung im Kontext der Sterbehilfe

- TOP 17 Umgang mit Sterbehilfe – Hilfen für Seelsorge/den Pfarrdienst

- TOP 18 Segensagentur

- TOP 19 Kontaktstelle LebensSegen

- TOP 20 Stärkung des Dienstes von Prädikantinnen und Prädikanten

- TOP 21 Jedem Ort ein „Haus des Gebets“

- TOP 22 Entwicklung neuer Konzepte für eine wirtschaftliche Immobiliennutzung

- TOP 23 Verhinderung von langen Vakaturzeiten

- TOP 24 Integration von gewählten KGR-Vorsitzenden in Informations- und Kommunikationskanäle des OKR

- TOP 25 Interreligiöse Jugendarbeit – Religiös sprachfähig werden im Dialog

- TOP 26 Überarbeitung § 70 HHO - Vermögensgrundstock

- TOP 27 Bericht von der Ratstagung des Lutherischen Weltbundes in Addis Abeba

- TOP 28 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (Beilage 135)

Dokumente zu Tagesordnungspunkt 03

Engere Zusammenarbeit mit Baden und Einsparungen im Budget der Landessynode

Andrea Bleher, 1. Stellvertretende Präsidentin und zugleich stellvertretende Vorsitzende des Geschäftsführenden Ausschusses (GfA), informierte die Synodalen über die Ergebnisse der beiden GfA-Tagungen seit dem letzten Bericht. Am 10. Februar 2025 habe sich der GfA mit den Einsparungen im Budget der Landessynode und mit der Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche in Baden befasst, so Bleher. In seiner Sitzung am 26. Mai 2025 habe der Ausschuss den Schlussbericht zur Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Evangelischen Landeskirche für die Jahre 2021/2022 thematisiert. Zudem waren die Einsparungen im Rahmen der Priorisierungsliste Diskussionsgegenstand. Dabei wurden konkret Kostenreduzierungen bei der digitalen Ausstattung der Synode und beim Rechnungsprüfamt besprochen.

Den vollständigen Bericht zu TOP 03 finden Sie in der Klappbox oben "Dokumente zum Tagesordnungspunkt".

Zurück zum Anfang des Tagesordnungspunkts, zu den Dokumenten und zum Menü

TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Wahl der Landesbischöfin oder des Landesbischofs (Beilage 133)

Alle Themen der Tagung

Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente

- Gottesdienst

- Grußworte

- TOP 01 Wahlen und Wechsel in der Mitgliedschaft der Landessynode und in Ausschüssen

- TOP 02 Bericht des Landesbischofs

- TOP 03 Bericht des Geschäftsführenden Ausschusses

- TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Wahl der Landesbischöfin oder des Landesbischofs (Beilage 133)

- Einladung zum Gospelkirchentag 2026 in Stuttgart

- TOP 05 DekanatsPlan 2030

- TOP 06 Ausweisung nichtgeschäftsführender Dekanatsstellen im Rahmen des Dekanatsplanes

- TOP 07 Maßnahmenplanung zum Nachtragshaushaltsplan 2026

- TOP 08 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie

- TOP 09 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung einer Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode (Beilage 125)

- TOP 10 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Aalen und Schwäbisch Gmünd (Beilage 134)

- TOP 11 Ehrenamtskirche

- TOP 12 Aktuelle Stunde

- TOP 13 Anerkennungsrichtlinie für Betroffene sexualisierter Gewalt in Kirche und Diakonie – Stand der Umsetzung

- TOP 14 Selbstständige Anträge

- TOP 15 Förmliche Anfragen

- TOP 16 Begleitung und Beratung im Kontext der Sterbehilfe