05.12.2020

Einsatz: Freiwillig – Belohnung: Sinn

Zum Internationalen Tag des Ehrenamtes

Chöre, Jugendarbeit, Gemeindefeste – ohne Ehrenamtliche undenkbar. Weltweit würdigt jährlich am 5. Dezember der Internationale Tag des Ehrenamtes Menschen, die sich freiwillig für andere einsetzen. Elk-wue.de hat mit Karola Vollmer, Leiterin der Fachstelle Ehrenamt in der Landeskirche, darüber gesprochen, warum sich Menschen engagieren und welche Folgen die Corona-Pandemie für diese Arbeit hat.

Wie viele Menschen engagieren sich in der Landeskirche im Ehrenamt?

Karola Vollmer: Insgesamt sind nach dem Jahresbericht 2020 der Evangelischen Landeskirche insgesamt 144.079 Menschen ehrenamtlich aktiv. Für 2019 liegen Zahlen für die einzelnen Bereiche noch nicht vor.

Welche Bedeutung hat das Ehrenamt in der Corona-Pandemie? Gibt es besondere Herausforderungen?

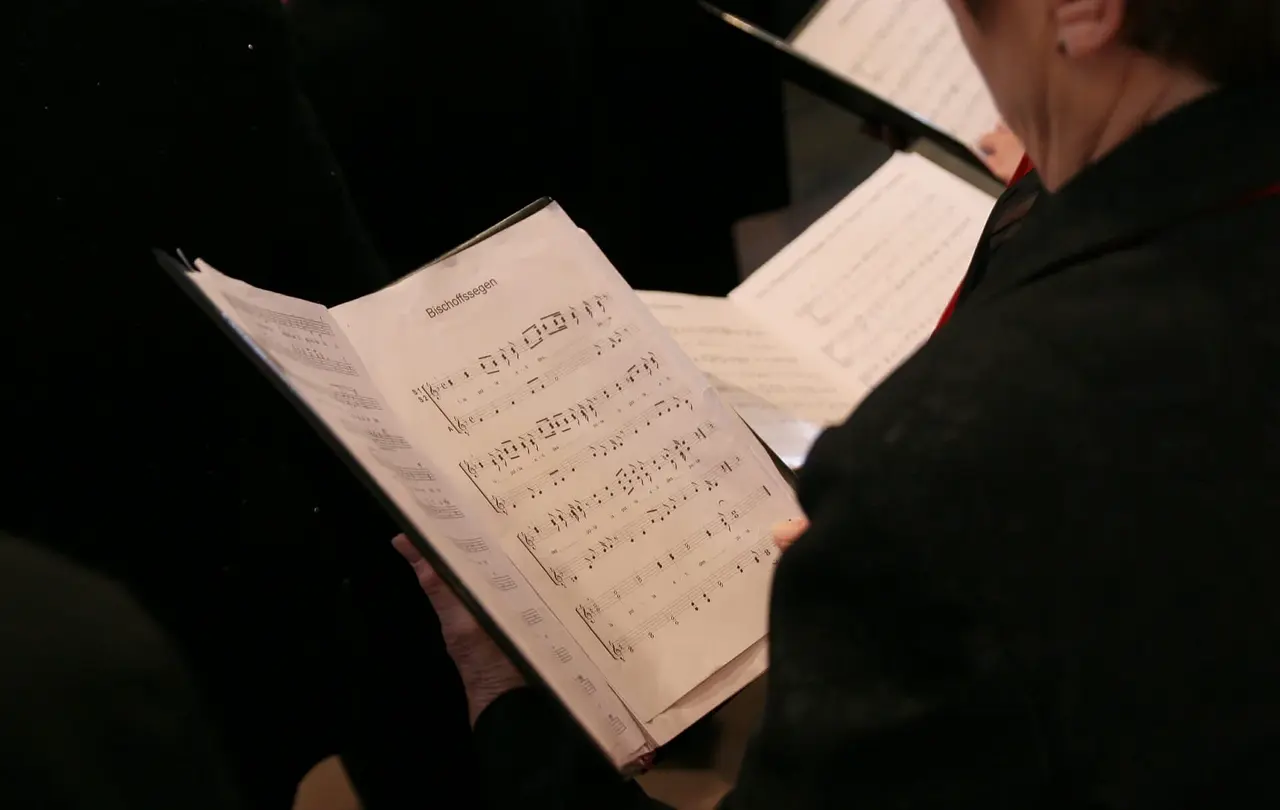

Die erste Herausforderung ist eine ganz praktische und ergibt sich aus den Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie. Viele ehrenamtlich aktive Kirchenmitglieder sind in Bereichen tätig, die von der Begegnung leben und vom persönlichen Kontakt. Sei es im Chor, bei Besuchen, im Frauenkreis oder in der Vesperkirche. Hier haben die ehrenamtlich Mitarbeitenden in den letzten Monaten unglaublich viel Kreativität, Ideenreichtum und nicht zuletzt technisches Können bewiesen, um trotz der Coronabeschränkungen Kontakt zu „ihren“ Kreisen und Bezugspersonen zu halten und Angebote so umzugestalten, dass sie den Hygienemaßnahmen entsprechen und nicht entfallen müssen.

Die zweite Herausforderung betrifft die Motivation der Ehrenamtlichen und die Rolle der Hauptamtlichen. Mir haben einige kirchliche Mitarbeitende erzählt, dass sie kaum Kontakt zu ihrem Pfarrer oder ihrer Pfarrerin bzw. zum Kirchengemeinderat hatten. Die Informationen, was geht und was nicht geht, gab es nur auf Nachfrage. Ehrenamtskoordinatorinnen und -koordinatoren berichten, dass einige Engagierte schon geäußert haben, nach der Corona-Pandemie nicht mehr zu ihrem Engagement zurückzukehren. Das sagen zum Beispiel Leiterinnen von Frauen- und Seniorenkreisen. Auch aus Chören, die einen relativ hohen Altersdurchschnitt aufweisen, verlauten Stimmen, dass diese nach der Pandemie weniger Mitglieder haben werden.

Das heißt, dass die Ehrenamtlichen gerade in dieser Zeit nicht allein gelassen werden dürfen. Es braucht Austauschmöglichkeiten mit Hauptamtlichen vor Ort. Landeskirchenweit bietet das die Fachstelle Ehrenamt für Ehrenamtskoordinatorinnen und -koordinatoren (per Videokonferenz) schon an, das kann aber nicht die persönlichen Gespräche in der eigenen Gemeinde oder Einrichtung vor Ort ersetzen. Auch wenn die traditionellen Dankesfeste dieses Jahr nicht stattfinden können, freuen sich Ehrenamtliche über ein coronakonformes Zeichen der Aufmerksamkeit und Wertschätzung.

Die dritte und vielleicht schwierigste Herausforderung sind die gesellschaftlichen Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie. Hier gilt es, sehr aufmerksam zu sein und gegebenenfalls engagiert Stellung zu beziehen, wenn zum Beispiel gesellschaftliche Gruppierungen auftreten und ganz bewusst christliche Tradition und Symbolik für ihre Zwecke nutzen.

Kirchliche Ehrenamtliche haben berichtet, dass kurz nach der Absage ihres traditionellen Martinsumzuges für Kinder eine antidemokratische Gruppierung ein Lichterfest veranstaltet hat. Solche und ähnliche Ereignisse fordern das kirchliche Ehrenamt zunehmend mehr heraus, sich für die eigenen Überzeugungen auch bürgerschaftlich oder in den digitalen Medien zu engagieren. Hier entstehen neue wichtige Engagementformen und Orte.

In welchen Bereichen sind Ehrenamtliche im Bereich der Landeskirche besonders aktiv?

Karola Vollmer: Die größte Gruppe bilden die Musikgruppen, Chöre und Posaunenchöre mit 80.900 Engagierten. Darauf folgen die Mitarbeitenden bei Gemeindefesten und Bazaren mit 49.500 Helferinnen und Helfern. Die dritte große Gruppe bilden die Menschen, die Gemeindebriefe austragen, mit 36.500 Aktiven. Kirchenleitende Ämter haben 27.400 Personen inne. In Gottesdienstteams und als Prädikantinnen und Prädikanten arbeiten insgesamt 18.100 Ehrenamtliche. Bei Gruppen und Kreisen sind es im Bereich Kinder- und Jugendarbeit 41.900 und bei Angeboten für Erwachsene sind es 17.500 Menschen, die regelmäßig Angebote für Gruppen und Kreise vorbereiten und durchführen.

Ein weiterer Anteil der ehrenamtlich Engagierten bewegt sich im sozialen und diakonischen Feld. Insgesamt setzen sich für Menschen in besonderen Lebenslagen 9.000 Gemeindeglieder ehrenamtlich ein. In Gruppen und Kreise, deren Arbeit stark politisch ausgerichtet ist, sind 5.000 Gemeindemitglieder ehrenamtlich aktiv. Bei diesen Zahlen wurden Ehrenamtliche, die mehrere Aufgaben wahrnehmen, zum Teil mehrfach gezählt.

Was diese Statistik der Evangelischen Kirche Deutschland von 2018 allerdings nicht aussagt, ist, wie viele Gemeindemitglieder auch außerhalb der Kirchengemeinde Ehrenämter innehaben. Oft sind kirchlich engagierte Menschen darüber hinaus nämlich auch noch aktiv, wie z.B. im Sportverein, als Lernpaten für Geflüchtete, im Tafelladen oder in Bürgerinitiativen. Ich finde das erwähnenswert, weil die kirchlich gebundenen ehrenamtlich Engagierten in diesen Feldern ganz wesentlich dazu beitragen, dass Kirche auch im Quartier und im Gemeinwesen ein Gesicht bekommt und präsent ist.

Warum übernehmen Menschen ein Ehrenamt?

Karola Vollmer: Menschen übernehmen ein Ehrenamt, wenn sie selbst in der Aufgabe einen Sinn sehen und wenn sie das Gefühl haben, dass sie die entsprechenden Fähigkeiten dafür haben. Manche brauchen dazu etwas Ermunterung und persönliche Ansprache, andere weniger.

Alle ehrenamtlich aktiven Menschen sind getragen von einer Idee oder einer Überzeugung, die sie zum Handeln bringt. Sei es, dass sie einzelne Menschen direkt unterstützen oder mit Gemeindeveranstaltungen vielen eine Freude machen oder Gremienarbeit übernehmen oder sich in Initiativen dafür einsetzen, die Gesellschaft zu verändern.

Angenommen, ich möchte mich ehrenamtlich engagieren – wohin kann ich mich wenden? Kann ich direkt beginnen, oder brauche ich eine Vorbereitung?

Karola Vollmer: Es gibt in Kirchengemeinden zunehmend mehr und in diakonischen Einrichtungen schon seit langem Personen oder Teams, die für die Ehrenamtskoordination zuständig sind. An diese kann man sich wenden, um zu erfahren, welche Engagementfelder es gibt. Auch, wenn man eigene neue Ideen einbringen möchte, sind sie die ersten Ansprechpersonen. Sie unterstützen dabei, dass aus der Idee ein Engagement werden kann. In beiden Fällen werden die Ehrenamtskoordinatorinnen und -koordinatoren eine Hospitation oder eine „Schnupperphase“ im gewählten Bereich empfehlen.

Natürlich kann man sich auch ein Engagementfeld aussuchen und sich direkt an die Personen wenden, die dort schon aktiv sind. In diesem Fall hat es sich ebenfalls bewährt, wenn man eine „Schnupperphase“ vereinbart. Das heißt, man muss sich nicht gleich für oder gegen die ehrenamtliche Tätigkeit entscheiden, sondern lernt sich gegenseitig und die Aufgaben erst einmal für einen vereinbarten begrenzten Zeitraum kennen. Nach diesem Zeitraum findet ein Gespräch darüber statt, welche Möglichkeiten der Mitarbeit es gibt und ggf. welche Vorbereitung, Vereinbarungen oder Fortbildung dafür noch nötig sind.