Schwerhörigenseelsorge

Ca. 16 Millionen Menschen in Deutschland sind schwerhörig, also rund jede 5. Person. Das reicht von leichtgradig schwerhörig über eine mittelgradige Schwerhörigkeit bis hin zur völligen Ertaubung. Allen diesen Menschen gemeinsam ist, dass sie fast ausschließlich lautsprachlich kommunizieren. Die Gebärdensprache gehörloser Menschen ist ihnen fremd.

Schwerhörige Menschen gibt es in jeder Altersstufe, der zahlenmäßig größte Teil davon sind Menschen über 60 Jahre. Sie machen ca. 80% aller Schwerhörigen aus. Aufgrund dieser Altersstruktur wird geschätzt, dass mehr als ein Drittel der aktiven Kirchengemeindeglieder zu diesem Personenkreis zählen. Können sie akustisch Unterhaltungen oder der Predigt nicht mehr folgen, werden sie sich irgendwann zurückziehen, viele vereinsamen. Darum ist es für uns als Kirche dringend nötig, Schwerhörigkeit stärker zu beachten und Maßnahmen zu ergreifen, die diesen Menschen eine gleichberechtigte Teilnahme ermöglicht. Eine wichtige Ansprechadresse sowie Informationen darüber was Sie tun können und welche Hilfen es gibt, finden Sie hier.

Jede 5. Person ist schwerhörig.

Aktuelles

Pastorin Beate Gärtner ist Landeskirchliche Beauftragte für Schwerhörigenseelsorge in der Landeskirche Hannover und selbst an Taubheit grenzend schwerhörig. Alle 2-3 Wochen schreibt sie über ihr Leben mit Hörgeräten, gibt Tipps, Anregungen und vor allem will sie dazu ermuntern, das Leben mit Hörgeräten aktiv und mit viel Gottvertrauen anzugehen.

Schwerhörigkeit und Hilfemöglichkeiten

Unsere Kirche ist eine Kirche des Wortes. Eine Gemeinschaft, in der Kommunikation eine besondere Rolle spielt. Schwerhörige Menschen fallen da allzu oft heraus – und niemand merkt es! Im Gleichnis vom verlorenen Schaf (Lukas 15) weist Jesus darauf hin, dass auch der Einzelne fehlt, der aus der Gemeinschaft herausfällt. Jesus erinnert uns daran, dass es unsere Aufgabe als Kirche ist, Menschen Heimat zu bieten und sie teilhaben zu lassen. Auch, oder vielleicht sogar besonders dann, wenn sie mit Einschränkungen und Ausgrenzung zu kämpfen haben.

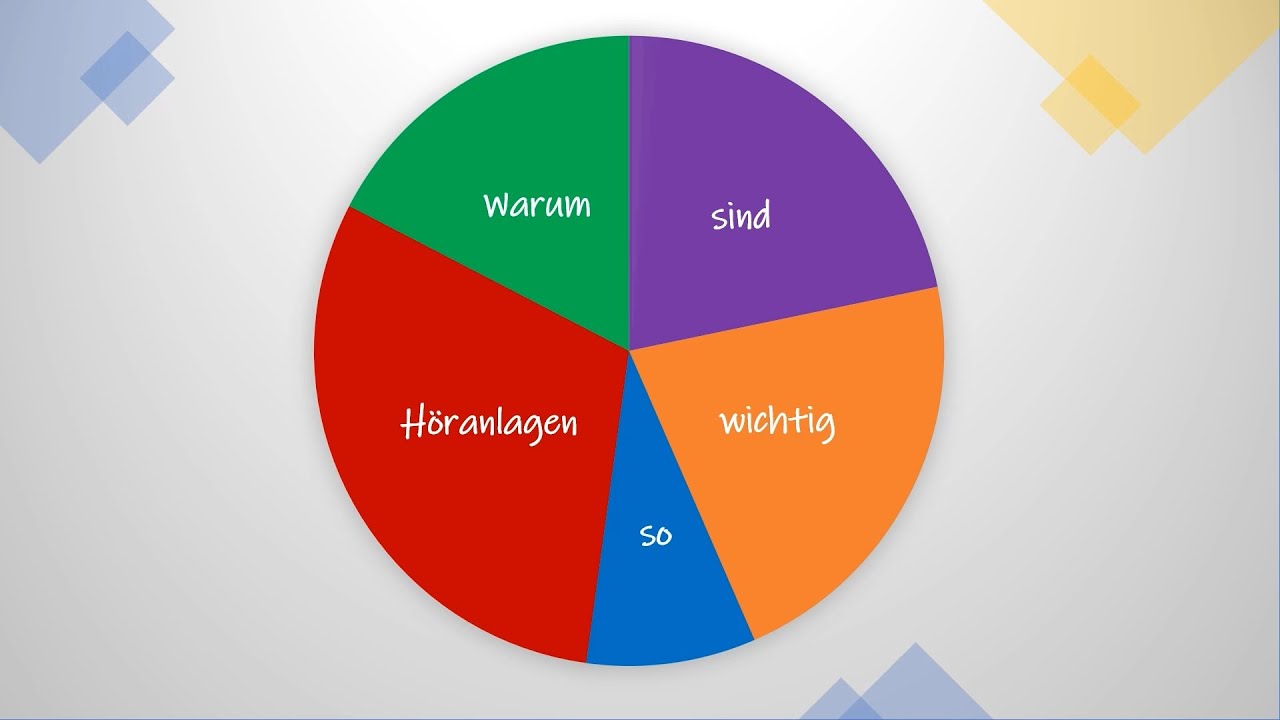

Akzeptanz von Höranlagen bei Menschen verschiedener Altersstufen

Man geht davon aus, dass etwa 20% der Bevölkerung in Deutschland schwerhörig sind. Davon sind

- weniger als 1% seit der Kindheit schwerhörig

- ca. 40% haben die Schwerhörigkeit im

Erwerbstätigen-Alter erworben - ca. 60% sind erst im Rentenalter als schwerhörig

diagnostiziert worden

Diese Aufstellung zeigt, dass ältere Menschen bei Schwerhörigkeit die größte Gruppe darstellen: ca. 80% der Schwerhörigen befinden sich im Rentenalter (ca. 20% waren es schon vorher, 60% sind erst im Rentenalter diagnostiziert worden).

Für die Akzeptanz von Schwerhörigkeit und erst recht von Höranlagen macht es einen großen Unterschied, wann im Leben ein Mensch schwerhörig geworden ist oder als solcher diagnostiziert wurde.

Gruppe 1: Die seit der Kindheit schwerhörigen Menschen

Sie sind die kleinste Gruppe (weniger als 1% der Schwerhörigen), aber die aktivste, und sie sind diejenigen, die deutlich als schwerhörig in Erscheinung treten. Für sie ist Schwerhörigkeit normal. Sie waren meist nie guthörend. Bis auf die Zeit der Pubertät ist für sie das Tragen eines Hörgerätes selbstverständlich und sie verstecken daher ihre Schwerhörigkeit auch gar nicht. Oft sind sie (oder waren sie) in Schwerhörigen-Vereinen, waren oft auf der Schwerhörigen-Schule und sind daher vernetzt. Oft sind auch die Ehepartner*in und die Freund*innen schwerhörig. Sie bewegen sich in 2 Welten, der schwerhörigen und der guthörenden.

Mit Technik haben sie seit ihrer Kindheit zu tun und sehen sie meist sehr positiv, manchmal auch unkritisch. Ein Smartphone/ Handy ist (fast) selbstverständlich, weil sie über SMS oder WhatsApp kommunizieren können, ohne hören zu müssen.

Gruppe 2: Menschen, die im Erwerbstätigenalter schwerhörig wurden

Für sie ist ihr Leben oft eingeteilt in ein Vorher und ein Nachher, z.B. durch Hörsturz, Unfall etc. Vorher, das ist das selbstverständliche Hören, das Leben in der guthörenden Welt. Nachher, das ist die Katastrophe, die einhergeht mit Verlust des (selbstverständlichen) Hörens, mit Lebenskrisen wie Zukunftsangst, Verzweiflung, evtl. Wechsel der Arbeitsstelle, manchmal Suizidgedanken und Trennung von Ehepartnern oder Freundeskreis. Dennoch liegt das Leben noch vor ihnen, sie müssen sich mit der Schwerhörigkeit früher oder später arrangieren, denn Familie, Alltag, Berufstätigkeit, gehen ja weiter. Hörsysteme (Hörgerät, Cochlea Implantat) werden angeschafft und meist auch getragen. Weitere persönliche Technik, wie externes Mikrofon oder spezielles Telefon wird für die Berufstätigkeit gebraucht und macht die Schwerhörigkeit in diesem Bereich sichtbar.

Neue Technologien stellen für diese Gruppe oft die Verheißung dar, dass es besser wird, dass sie wieder (annähernd) guthörend werden können. Die Affinität zur Technik, zur Smartphone-Nutzung oder wie stark der schwerhörige Mensch die Schwerhörigkeit zeigt, das hängt hier aber auch sehr stark davon ab, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, sowie um Art der Berufstätigkeit. Diese Gruppe ist in der Akzeptanz und Nutzung von Technik sehr divers.

Gruppe 3: die im Rentenalter schwerhörig gewordenen

In dieser Gruppe sind Menschen in der Regel schon lange schwerhörig, bevor das erste Hörgerät angeschafft wird. Die Schwerhörigkeit stellt sich schleichend ein und wird oft eher vom Umfeld, als von den Betroffenen selber bemerkt. Ahnen sie, dass sie schwerhörig sind, wird dies vor sich selbst und vor anderen versteckt. Man fürchtet, für alt und dement gehalten zu werden. Typisch für diese Gruppe ist, dass sie sich selbst zurückziehen. Situationen, in denen sie schlecht verstehen (die für sie anstrengend und emotional schwer verkraftbar sind) werden gemieden. Durch zunehmende Isolierung und Einsamkeit kommt es vermehrt zu Depressionen und suizidalen Gedanken und Handlungen. Ihr Thema ist die Resignation. Schwerhörigkeit reiht sich ein in eine Gruppe anderer Verluste gesundheitlicher Art und wird als ein (weiterer) Beleg dafür gesehen, dass das Leben seinem Ende zugeht. Viele von ihnen bleiben in der Trauerphase über den Hörverlust stecken. Schwerhörigkeit wird oft sogar bis zuletzt verdrängt.

Ihr Verhältnis zur Technik ist oft mit Angst besetzt. Das Smartphone oder Handy, das nur ein Teil von ihnen nutzt, ist selten auf dem neuesten Stand, sondern das abgelegte der Enkelkinder. Wenn überhaupt, nutzen sie es als Notfalltelefon, zum Telefonieren oder die (vom Enkel installierte) WhatsApp-Funktion. In höherem Alter kommen dann zudem noch mangelnde Fingerfertigkeit, schlechtes Sehen und allgemeine Gebrechlichkeit dazu.

Was dies für die Akzeptanz von Höranlagen bedeutet

Schätzungsweise mehr als 2/3 der Schwerhörigen ist nicht technikaffin. Zudem schämen sie sich für ihre Schwerhörigkeit und lehnen daher alles ab, was sie als schwerhörig kennzeichnen würde. Daher sind weder digitale Anlagen, noch solche, wo ein Empfänger ausgeliehen und offen getragen werden muss, für sie geeignet. Das Umstellen des Hörgerätes auf die T-Stellung, wenn ihnen dies einmal gezeigt worden ist, aber bekommen die meisten hin. Haben sie einmal induktiv gehört, bleiben sie in der Regel dabei.

Fazit: Die Basistechnik muss niederschwellig und barrierefrei sein. Der schwerhörige Mensch darf nicht dazu gezwungen werden, sich zu outen, etwas auszuleihen oder eine andere Technik als das Hörgerät zu benutzen. Diese Kriterien erfüllt zurzeit noch immer nur die Induktive Höranlage, die zudem sogar auch noch die kostengünstigste Variante ist.

Wird zusätzlich noch eine andere Technik angeboten, die vielleicht manche Frühschwerhörigen favorisieren, so ist dies für sie eine gute Möglichkeit. Für die überwiegende Mehrzahl der Schwerhörigen aber ist dies keine Option!

Erklärvideos

Unter dieser Rubrik finden Sie kurze, weniger als 5 Minuten lange Videos, die verschiedene Aspekte von Schwerhörigkeit beleuchten.

Sind T-Spulen noch zeitgemäß?

Oft wird behauptet, T-Spulen in Hörgeräten sind veraltete Technik, während es anderseits als schick gilt, Smartphones induktiv aufzuladen oder bargeldlos damit zu bezahlen.

Dass auch T-Spulen alles andere als ein Auslaufmodel in Hörsystemen sind, darüber berichtet Pastorin Beate Gärtner in diesem Video.

Weitergehende Informationen finden sich unter folgendem Link:

FAQ - Oft gestellte Fragen rund um Hören und Hörgeräte

Wer schwerhörig ist hat meist viele Fragen.

Einige davon finden Sie hoffentlich hier beantwortet.

Familienfeste sind für mich ein Graus. Gibt es da Tipps, damit es besser wird?

Bitte schauen Sie in den Downloadbereich. Sie finden dort mit Faltblatt 4 ein Faltblatt mit einer Fülle von Tipps, wie sie diese schwierige Situation angehen können. Allerdings, ein Generalrezept dafür gibt es nicht. Sie müssen schauen, was für Sie sinnvoll ist und sich umsetzen lässt. Einschränkungen werden bleiben.

FAQ - Oft gestellte Fragen rund um die Technik

Wie kann ich den Hall im Raum reduzieren?

Grundsätzlich gibt es einige Möglichkeiten, die Entstehung von Hall im Raum zu reduzieren. Hall entsteht, wenn Schallwellen (Sprache/ Geräusche) von harten und glatten Flächen zurückgeworfen (reflektiert) werden. Um dies zu verhindern, müssen diese harten und glatten Flächen „weich“ gemacht werden, damit sie die Schallwellen „schlucken“. Dies ist nicht immer möglich, aber schon vergleichsweise kleine Maßnahmen helfen.

Für Kirchen oder große (Vortrags-) Räume wird dies allein aber in aller Regel nicht ausreichen. Hier ist eine Höranlage (normalerweise: Induktionsschleife) dennoch nötig.

Einfache Maßnahmen, um Hall zu reduzieren und zu vermeiden:

- Vorhänge und Wandteppiche „schlucken“ die Schallwellen und reduzieren den Hall. Auch Teppichböden wären dazu geeignet, sind allerdings in öffentlichen Gebäuden oft nicht erwünscht.

- Tischdecken und Kissen auf nicht gepolsterten Stühlen helfen.

- Gepolsterte Stühle reduzieren den entstehenden Hall sehr stark, vorausgesetzt sie sind an Sitzfläche und (!) Lehne gepolstert.

- Klappernde Kaffeelöffel lassen sich einfach verhindern, indem ein Stückchen Stoff oder eine Serviette zwischen Untertasse und Tasse platziert wird.

- Filzgleiter unter Tisch und Stuhlbeinen verhindern das Kratzen über den Boden

- Weiche Elemente an der Unterseite von Tischplatte und Stühlen verhindert die Reflexion des Halls, der vom Boden ausgeht.

Mobile Schall-Absorptions-Flächen

- Bilder und Plakate können auf spezielle Hall reduzierende Elemente aufgebracht werden

- Es gibt Hall reduzierende Säulen, die als Info-Flächen eingesetzt werden können

- Hall reduzierende Stellwände können an Wänden oder als Raumteiler zwischen den Sitzgruppen platziert werden.

Bautechnische Maßnahmen:

- Hallreduzierender (offenporiger) Putz auf den Wänden oder fest installierte Schall-Absorptions-Platten

- Lochraster-Decke, aber darauf achten, dass unter den „Löchern“ ein Akustik-Vlies liegt, das den Hall schluckt.

- Spezialelemente, die von der Decke abgehängt werden, können in hohen Räumen Hall minimieren.

Aber: Diese Maßnahmen gehören in die Hände von Bau- und Raumakustikern, besonders letztere, da dies auf den Raum bezogen individuell berechnet werden muss.

Downloadbereich

An dieser Stelle finden Sie Informationen, Faltblätter und Broschüren für Sie zum herunterladen und abspeichern.

Informationen zum Ausdrucken: Die Faltblätter sind alle grundsätzlich in einer Leseversion (fortlaufend), sowie in einer Druckversion (in der richtigen Reihenfolge zum Druck von Vorder- und Rückseite zur Längsfaltung) bereitgestellt. Für die Broschüren ist es nötig, beim Druckauftrag “Broschürendruck” anzuklicken.

Weiterführende Links

Hier finden Sie weitere Informationen über Schwerhörigenseelsorge oder über Schwerhörigkeit allgemein:

Dachverband:

Schwerhoerigenseelsorge.de (Evang. Schwerhörigenseelsorge in Deutschland, ESiD)

Hörpastorin Beate Gärtner aus der Hannoverschen Landeskirche schreibt regelmäßig Ermunterungstexte für schwerhörige Menschen

https://www.zentrum-seelsorge.de/arbeitsfelder/schwerhoerigenseelsorge

Vereine und Selbsthilfegruppen in Württemberg:

schwerhoerigenverein-stuttgart.de

ohrclub.de (Stammtisch Reutlingen/Tübingen/Steinlachtal)

https://civ-bawue.de/project/shg-heilbronn/ (Selbsthilfe Hören Heilbronn)

Kontakt

Rosemarie Muth

Landeskirchliche Beauftragte für Schwerhörigenseelsorge

Sperlingweg 6

72760 Reutlingen