Digitalisierung in der Landeskirche

Wie geht Kirche in der digitalen Welt? Was hilft beim Glauben? Die Bibel gibt’s schon als App. Werden virtuelle Pfarrer die „echten“ unterstützen oder wird es virtuelle Pfarrbüros geben? Eine Konfi-App für den Unterricht? Oder Wege, zumindest den Papierkram elektronisch zu erledigen? Vieles ist denkbar – aber was ist machbar? Und wer macht es? Was passt zu Kirche?

Auf dieser Seite finden Sie umfangreiche Informationen zu allen Aspekten der Digitalisierung in der Landeskirche: Die digitale Roadmap, die Möglichkeit, eigene Ideen einzureichen, Neuigkeiten des Projektteams, die Inhalte der bisherigen Digitalforen und vieles mehr.

Neuigkeiten

Ein Klick auf unsere Neuigkeiten - und Sie finden alle aktuellen Themen aus der Projektgruppe Digitalisierung.

Hier können Sie sich informieren, an innovativen Digitalisierungsthemen teilhaben und unseren Spezial-Newsletter abonnieren. Lassen Sie sich inspirieren!

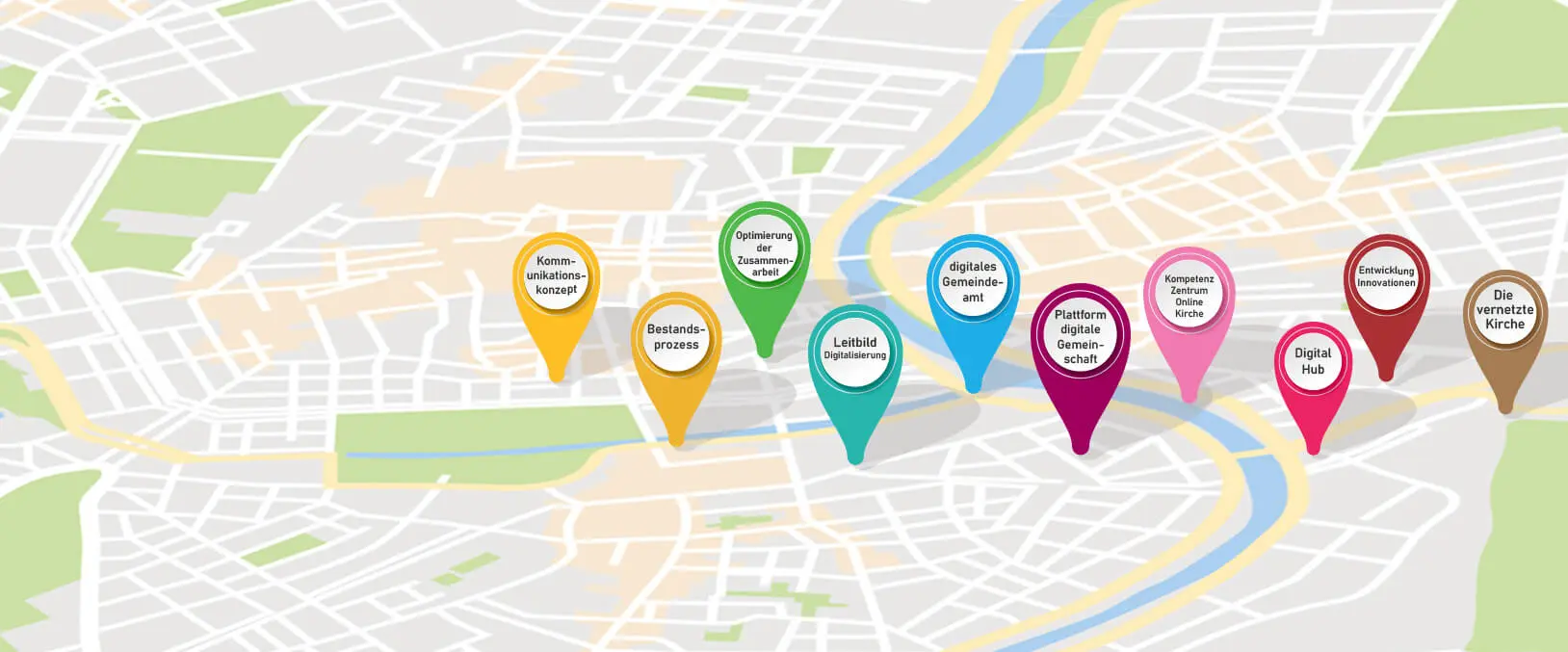

Projekte

Die Landeskirche will die gesellschaftlichen Veränderungen durch die Digitalisierung mitgestalten und deren Chancen für die Kommunikation des Evangeliums nutzen. Daher hat die „Projektgruppe Digitalisierung“ 2017 eine „Digitale Roadmap“ erarbeitet, einen strategischen Fahrplan für die Digitalisierung. Dieser Fahrplan wird bereits umgesetzt und umfasst auch ethische Fragen. Sie finden hier eine Projektübersicht. Einige größere Projekte der „Digitalen Roadmap“ stellen wir Ihnen näher vor.

Veranstaltungen

Wie muss sich Kirche mit all ihren Arbeitsbereichen entwickeln, um die Chancen der Digitalisierung optimal für ihre Arbeit der Verkündigung, Seelsorge und Diakonie nutzen zu können? Um bei Digital Natives und Followern, Gemeindegliedern und Mitarbeitenden im Kopf im Gespräch, im Smartphone präsent zu sein? Viele Fragen! Antworten gibt's bei den regelmäßigen Digitalisierungsforen der Landeskirche. Hier finden Sie die geplanten Veranstaltungen. Auch ein kleines Archiv mit vielen interessanten Themen aus den bisherigen Foren haben wir für Sie zusammengestellt.

Innovationsförderung

In den Menschen unserer Gemeinden, Einrichtungen, Werke und Dienste steckt das Innovationspotenzial für Kirche von Morgen. Diesem wollen wir Raum geben. Die Einreichung einer konkreten Projektidee zum Thema Digitalisierung, die wir gemeinsam angehen und fördern können, ist ohne großen bürokratischen Aufwand möglich. Alle notwendigen Informationen, den Förderantrag sowie eine Auswahl bereits geförderter Projekte finden Sie hier.

Werkzeuge

Konzepte, Anleitungen, Tools: Damit Digitalisierung gelingt, braucht es in einer breit aufgestellten Organisation wie der Evangelischen Landeskirche in Württemberg einen guten Ordnungsrahmen. Die Digitalstrategie bildet das konzeptionelle Rahmenwerk für alle Digitalisierungsinitiativen innerhalb der Landeskirche. Mit unserer Toolübersicht wollen wir Orientierung geben; aufzeigen, welche Tools für welche Einsatzzwecke geeignet sind und zur Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben in unserer Landeskirche zur Verfügung stehen. Verschiedene Anleitungen und Leitfäden geben Hinweise zur praktischen Anwendung.

Über uns

Um dem digitalen Wandel als Kirche zielgerichtet begegnen zu können, bedarf es geeigneter Strukturen, Kompetenzen und eines planvollen Vorgehens. 2016 als Projekt gestartet, ist „Digitalisierung“ mittlerweile ein fest in der Organisationsstruktur unserer Landeskirche verankerter Arbeitsbereich. Hier erfahren Sie mehr über die Ursprünge des Projektes sowie die jetzige Struktur und Vorgehensweise. Die Ansprechpartner und Verantwortlichen für den digitalen Wandel in der Landeskirche sind gerne für Ihre Anliegen da.

Kontakt

Bei Fragen und Anmerkungen können Sie gerne Kontakt mit uns aufnehmen: digiteam@

Diese Seite befindet sich im Aufbau und wird kontinuierlich ergänzt.