Der Neubau des Dienstgebäudes des Oberkirchenrats

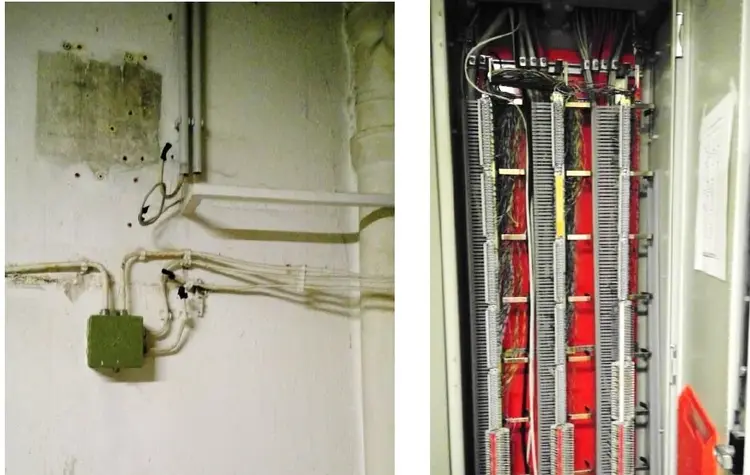

Der Evangelische Oberkirchenrat, Sitz der Kirchenleitung und oberste Verwaltungsstelle der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, hat sein Dienstgebäude seit Jahrzehnten in der Stuttgarter Gänsheidestraße. Die ältesten Gebäudeteile des Vorgängerbaus stammten aus den 1950er Jahren und waren in Teilen auch noch auf dem technischen Niveau dieser Jahre.

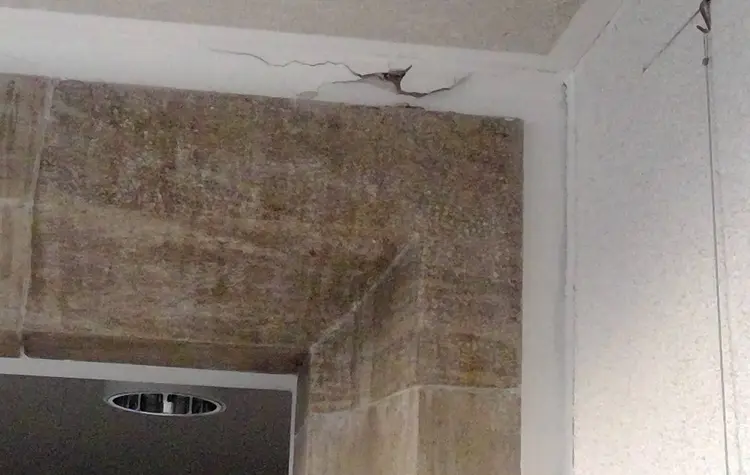

Durch Aufstockungen, kleinere An- und Umbauten samt den notwendigen Verbindungsgängen war im Laufe der Jahre ein verbundener, nahezu “geschlossener” Baukörper entstanden, der fast ausnahmslos kleine Büroräume enthielt und wenig für moderne und offenräumige Zusammenarbeitsformen taugte. Zudem kamen unabwendbare, sehr aufwändige Anforderungen im Bereich Brandschutz und Energietechnik dazu, die in diesem Gebäudekomplex nicht umsetzbar waren.

Von 2022 bis 2025 wurde am selben Ort ein neues Dienstgebäude errichtet, nachdem auch Szenarien wie die Sanierung des Altbaus oder ein Neubau an anderem Ort geprüft worden waren, sich aber aus wirtschaftlicher, ökologischer und arbeitsökonomischer Sicht als nicht nachhaltig und sinnvoll erwiesen hatten. Der ursprünglich geplante Kostenrahmen konnte eingehalten werden.

Auf dieser Seite finden Sie Informationen rund um die Gründe für den Neubau und das architektonische und organisatorische Konzept.

Auf dieser Seite:

Video: Direktor Stefan Werner erklärt den Neubau des Oberkirchenrats

Die wichtigsten Fakten zum Neubau

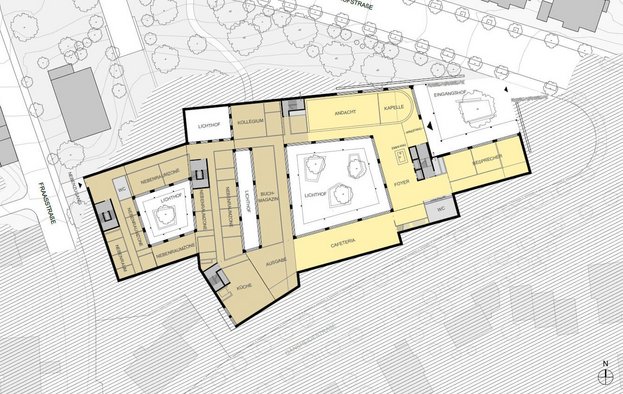

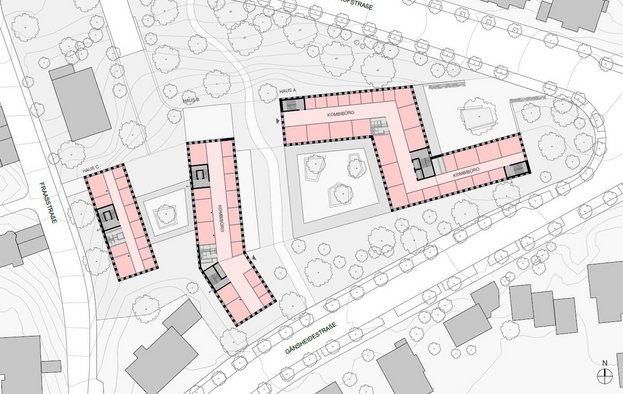

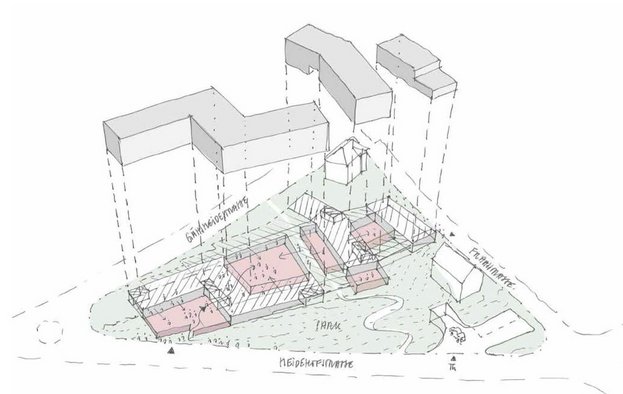

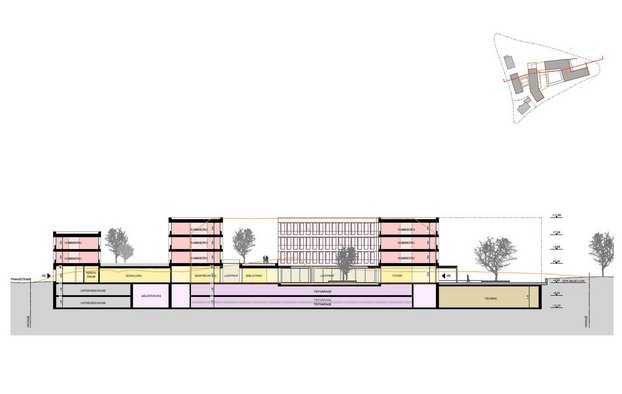

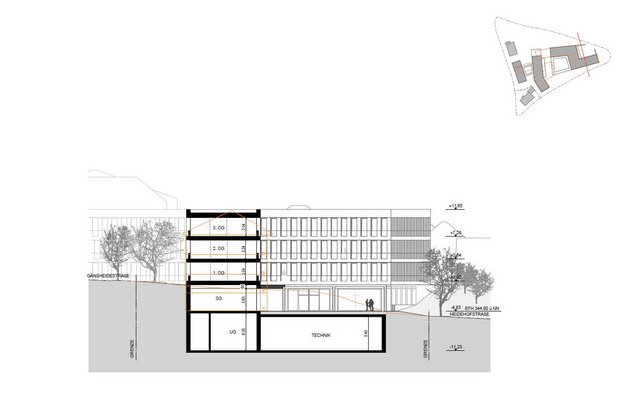

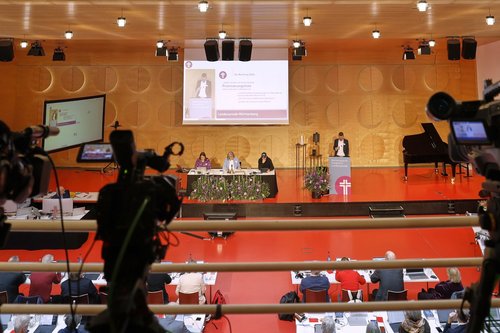

Das funktionale Verwaltungsgebäude der Evangelischen Landeskirche in Württemberg besteht aus drei Baukörpern, die auf einem zusammenhängenden Sockelgeschoss stehen, das die Gebäudeteile miteinander verbindet. Da das Gelände stark geneigt ist, ist das Sockelgeschoss in Teilen erdüberdeckt konzipiert. Dort ist also eine offene Grünfläche entstanden, durch die ein öffentlicher Weg quer über das Grundstück führt. Das Sockelgeschoss dient als zentraler Kommunikationsbereich für alle Besucherinnen und Besucher, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Oberkirchenrats. Auch die Mitglieder der Landessynode nutzen es etwa für ihre Ausschuss-Sitzungen. Im Sockelgeschoss finden sich der Empfangs-, Kapellen-, Konferenz- und Cafeteriabereich auf rund 4.000 Quadratmetern. In den darüber liegenden Stockwerken gibt es offene Büroflächen mit rund 300 Arbeitsplätzen In den Untergeschossen sind neben der Tiefgarage auch Werkstätten, Umkleidebereiche, IT-Bereiche, Lagerräume - z. B. für Material für Gemeinden -, sowie die Registratur untergebracht.

Die für den Betrieb des Gebäudes notwendige Temperierung wird im Neubau durch eine Kombination aus Eisspeicher mit Luft -, Wasser -, Wärmepumpe, Solarthermie und einem Gas-Brennwertkessel für die Spitzenlast erzeugt. Es handelt sich hierbei um ein modulares System, das redundant aufgebaut ist. Der Neubau verfügt über eine Betonkernaktivierung, die für die Grundtemperierung der Bürobereiche sorgt. Dieses System ist durch zusätzliche Konvektoren ergänzt, die eine raumweise Regelung ermöglichen und die Spitzenlasten abdecken. Damit ist in der Gebäudetechnik ein hoher energetischer Standard mit niedrigen Energiekosten und niedrigen CO2-Emissionen erreicht worden.

In der Tiefgarage stehen insgesamt 104 PKW-, 36 Fahrrad- und 8 Motorradstellplätze zur Verfügung – vorgesehen für Dienstfahrzeuge, Mitarbeitende sowie Gäste. 30 dieser PKW-Stellplätze werden mit einer E-Lademöglichkeit ausgestattet sein. Im Außenbereich gibt es weitere Fahrradabstellmöglichkeiten und es sind zwei Carsharing-Stellplätze geplant, die durch den Anbieter „deer GmbH“ im Rahmen des „deer e-Carsharing“-Konzepts bewirtschaftet werden.

Die Kosten des Neubaus waren mit rund 63 Millionen Euro projektiert. Dieser Kostenrahmen konnte gehalten werden. Eine gleichwertige Sanierung im Bestand hätte Kosten in ähnlicher Höhe sowie viele Risiken und Kompromisse in den Nutzungsmöglichkeiten mit sich gebracht.

Zeitlicher Ablauf

Die konkreten Planungen für den Neubau des Dienstgebäudes haben im September 2019 begonnen, nachdem die Landessynode bei ihrer Frühjahrstagung einstimmig für den Neubau votiert hatte. Die Bauphase erstreckte sich von 2022 bis 2025. Seit Juli 2025 ziehen die Dezernate und Abteilungen sukzessive in den Neubau ein.

Der Neubau in Plänen, Skizzen und Visualisierungen

Warum ein Neubau?

Der Neubau des Oberkirchenrats bietet im Vergleich zu einer Altbausanierung viele Vorteile, zum Beispiel:

- Massive Verbesserung des energetischen und ökologischen Standards durch den Einsatz modernster Heiz- und Kühltechnik. Es wird ein Standard höher als KfW40 erreicht.

- Dadurch eine massive Senkung der Energiekosten

- Städtebauliche und stadtklimatologische Verbesserungen

- Schaffung einer zukunftsfähigen Arbeitsumgebung

- Hochflexibles Raumkonzept, das sich Veränderungen der Mitarbeiterschaft anpasst, etwa im Fall der Konzentration weiterer OKR-Dienststellen im neuen Dienstgebäude

- Gestalterisch, konstruktiv und technisch ist eine Einheit entstanden

Das alte Dienstgebäude im Detail

Wärmebelastung

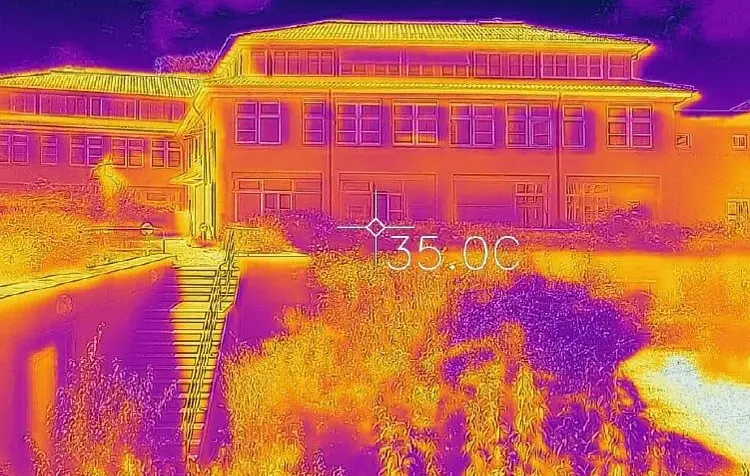

Im neuesten Gebäudeteil machte sich vor allem bei längeren Wärmeperioden die sparsame Baukonstruktion bemerkbar. Fenster und Sonnenschutz sorgten für einen hohen solaren Wärmeeintrag. Wenige Durchzugsmöglichkeiten und eine zu geringe Baumasse verhinderten eine effektive Nachauskühlung. Der Effekt wurde sogar noch verstärkt, wenn bei ausgestelltem Sonnenschutz Fenster geöffnet wurden. Die Stoffbahnen bekamen dann eine sammelnde und leitende Funktion für die Warmluft. Da die Ursachen für die Probleme in der Baukonstruktion gelegen haben (dünne Decken = keine Speichermassen, fehlende oder zu geringe Dämmung, Wärmeeintrag über lange Fensterbänder, nur bedingt wirksamer textiler Sonnenschutz), hätte eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen nur über eine technische Lösung (Klimatisierung) erreicht werden können. Diese wäre über die gesamte Lebensdauer mit einem erheblichen zusätzlichen Energieeinsatz verbunden gewesen. Hier hätten sich die oben genannten baulichen Problemstellungen wieder negativ ausgewirkt.

Der Zeitplan

Die konkreten Planungen für den Neubau des Dienstgebäudes haben im September 2019 begonnen, nachdem die Landessynode bei ihrer Frühjahrstagung einstimmig für den Neubau votiert hatte.

Ende November 2021 ist die Baugenehmigung erteilt worden. Die Entkernung des Altbaus wurde Ende 2021 abgeschlossen, der äußerliche Rückbau begann im Januar 2022. Die eigentliche Bauzeit ist mit etwa zweieinhalb Jahren veranschlagt, im Juni des Jahres soll der Rohbau stehen.

Informationen für Anwohner

Newsletter für Anwohner

Die Anwohner der Gänsheidestraße, der Heidehofstraße und der Fraasstraße haben die Möglichkeit, sich hier für einen E-Mail-Newsletter zu registrieren, mit dem wir sie in unregelmäßigen Abständen über den Baufortschritt auf dem Laufenden halten und konkrete Maßnahmen wie etwa Schwertransporte und Straßensperrungen ankündigen. Diesen Newsletter erhalten exklusiv die Anwohner der betroffenen Straßen.

Neubau-Kommunikation

Evangelische Landeskirche in Württemberg

Augustenstraße 124

70197 Stuttgart