09.09.2025

Nahost-Experte: "Es geschieht eine Spaltung, eine Polarisierung. Alle leiden darunter"

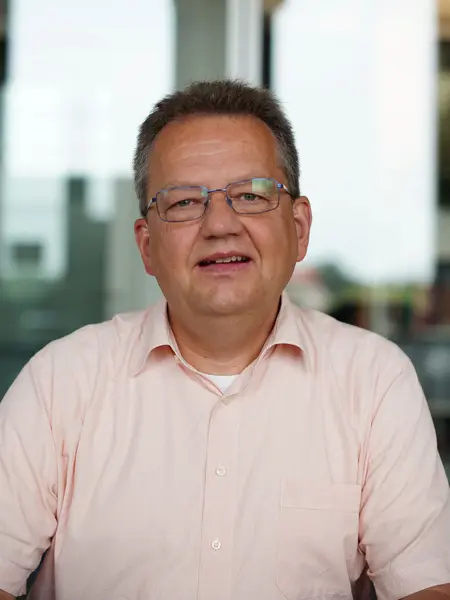

In einem Gespräch mit der landeskirchlichen Pressestelle spricht Pfarrer Dr. Uwe Gräbe über die Situation im Nahen Osten

Pfarrer Dr. Uwe Gräbe, Verbindungsreferent Nahost bei der Evangelischen Mission in Solidarität (EMS), ist Experte für diese Region und seit über 30 Jahren im Nahen Osten unterwegs. Seit 2012 ist er zudem Geschäftsführer des Evangelischen Vereins für die Schneller Schulen e.V., der Mitglied der Evangelischen Mission in Solidarität (EMS) mit Sitz in Stuttgart ist. Davor hatte Gräbe sechs Jahre lang als Propst die pastorale Leitung und Verantwortung für die evangelische Erlösergemeinde in Jerusalem.

Zur Frage, wie er die aktuelle Situation sehe, erklärt Gräbe, man fände nirgendwo so bunte Gesellschaften wie in Jerusalem. „Es gibt propalästinensische radikale Israelis, es gibt zionistische Palästinenser, es gibt Religiöse, Nichtreligiöse. Es gibt Menschen, die sich aus religiösen Gründen für eine Besiedlung des Westjordanlandes einsetzen. Und es gibt andere, die aus denselben religiösen Gründen absolut dagegen sind. Diese Buntheit führt allerdings auch dazu, dass in einer Situation absoluter Krise, wie wir sie im Moment erleben, sich die Gruppen zu den jeweiligen Polen bewegen. Es geschieht eine Spaltung, eine Polarisierung. Alle leiden darunter. Man merkt so eine Grundebene von Bedrücktsein, von Traurigkeit bis hin zu tiefer Verzweiflung.“

Zum Antisemitismus in Deutschland

Und das spüre man auch hier, meint Gräbe, „unter Jüdinnen und Juden in Deutschland, in Europa, weltweit, weil mit dem, was in Nahost geschieht, mit dem Krieg in Gaza, der Antisemitismus überall wächst.“ Gräbe betont, Antisemitismus habe es schon immer gegeben. Er wäre auch nie weg gewesen. Er sei nicht durch eine israelische Regierung hervorgerufen worden. Aber es sei, als ob sich jetzt ein Ventil geöffnet habe.

Der Apartheid-Vorwurf des Ökumenischen Rats der Kirchen

Ein weiterer Aspekt im Gespräch war die Protestnote des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK), in der der ÖRK Israel kürzlich Apartheidpolitik vorgeworfen hatte. Der württembergische Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl hatte sich daraufhin kritisch zur Stellungnahme des ÖRK geäußert und sieht diesen Vorwurf nicht erfüllt.

Gräbe unterscheidet zwei Ebenen. Erstens die rechtliche, juristische, die streng nach Kriterien prüfe. Er könne sich vorstellen, dass hier einige Kriterien erfüllt würden. „Insbesondere wenn wir jetzt im Moment mit den neuen Siedlungsplänen, der Besiedlung der E1 Zone östlich von Jerusalem, zu einer Situation kommen, dass die Westbank in einen nördlichen und südlichen Teil gespalten wird und die Menschen dort überhaupt nicht mehr zueinander kommen können. Wenn überhaupt keine Möglichkeit mehr da ist, einen palästinensischen Staat entstehen zu lassen, dann kann man zu dem Urteil kommen. Ja, die Palästinenser werden in getrennten Gebieten segmentiert, von israelischen Gebieten eingezwängt,“ das könne man Apartheid nennen, meinte Gräbe.

Aber – das ist zweite Ebene – Apartheid sei auch ein politischer, ein emotionaler Kampfbegriff. Da schwinge immer mit, so Gräbe, dass man durch Boykotte ein System zu Boden zwingen und besiegen könne. Es habe immer Boykottbewegungen gegen Israel gegeben. Es gebe immer noch Landkarten in der arabischen Welt, auf denen Israel überhaupt nicht vorkomme. Gräbe meint deshalb, dass „mit Boykott und Ausgrenzung dieses Staates (…) ein gegenteiliger Effekt“ erzielt werde. Gräbe weiter: „Ich glaube, das hat genau dazu beigetragen, (…) dass sich Israel immer weiter radikalisiert hat.“

Zwei Parteien in „tödlicher Umarmung“

Gräbe sieht „zwei Parteien in einer quasi tödlichen Umarmung miteinander verbunden. Auf beiden Seiten hoffen die immer zahlreicher werdenden Extremisten darauf, dass jetzt der Moment ist, wo der jeweils andere zerbrechen könnte.“ Man müsse aber die internationale Politik fragen, wie es sich „vermitteln lässt, dass da immer ein Israel sein wird, und immer ein Palästina. Dass der jeweils andere nicht einfach verschwinden wird.“ Um nebeneinander zu existieren, würden die alten Kampfbegriffe nichts austragen, so Gräbe.

Traumata und Aufarbeitung

Im weiteren Gespräch ging Gräbe auf die Traumata auf beiden Seiten des Konflikts und deren notwendige Aufarbeitung ein. Er beschrieb die Haltung der internationalen Ökumene, wies auf verschiedene Aspekte des „Zionismus“ hin und beschrieb die Situation in Gaza. Er deutete eine Forderung orthodoxer Rabbinerinnen und Rabbiner und erklärte die wichtige Arbeit der evangelischen Schneller-Schulen im Libanon und in Jordanien, die das wichtige „miteinander leben“ von unterschiedlichen Religionen einübten.

Das vollständige Interview mit Dr. Uwe Gräbe, geführt von Kirchenrat Dan Peter, Sprecher der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, finden Sie im Folgenden:

Dan Peter: Herr Dr. Gräbe, Sie haben eine besondere Expertise für den Nahen Osten. Sie waren sechs Jahre lang Propst in Jerusalem. Sie hatten die pastorale Leitung und Verantwortung für die Christen, die sich in der evangelischen Erlösergemeinde in Jerusalem getroffen haben. Das schafft doch einen etwas anderen Einblick in das Verhältnis von Juden, Christen und Moslems. Mehr noch, in Jerusalem sind ja fast alle Denominationen versammelt. Wie würden Sie die Situation heutzutage charakterisieren? Was ist Ihnen da besonders wichtig? Man hat es ja mit ausgesprochen vielgestaltigen Gesellschaften zu tun.

Dr. Uwe Gräbe: Mir tut es immer ein bisschen weh, wenn ich hier so Sätze höre wie „Die Israelis sagen das“ und „die Israelis machen das“ oder die Palästinenser. Das kann man so überhaupt nicht sagen. Also selten irgendwo auf der Welt findet man so bunte Gesellschaften wie dort. Es gibt einmal propalästinensische radikale Israelis, es gibt zionistische Palästinenser, es gibt Religiöse, Nichtreligiöse. Es gibt Menschen, die sich aus religiösen Gründen für eine Besiedlung des Westjordanlandes einsetzen. Und es gibt andere, die aus denselben religiösen Gründen absolut dagegen sind. Es ist total bunt. Diese Buntheit führt allerdings auch dazu, dass in einer Situation absoluter Krise, wie wir sie im Moment erleben, sich die Gruppen zu den jeweiligen Polen bewegen. Es geschieht eine Spaltung, eine Polarisierung und die Polarisierung in den Gesellschaften vor Ort. Die ist extrem und da leiden alle Gesellschaften drunter.

Man soll sich nicht vorstellen, dass irgendjemand da triumphalistisch durch die Lande zieht. Wenn man in Israel ist, genauso wie wenn man in Palästina ist oder in arabischen Ländern, merkt man eine Grundebene von Bedrücktheit, von Traurigkeit bis hin zu tiefer Verzweiflung. Und das sollte man nicht unterschätzen.

Dan Peter: „Tiefe Verzweiflung“ sagen Sie. Das ist für mich ein Stichwort, an das ich gerne anknüpfen möchte. Sie spüren das auch ganz stark unter Juden?

Dr. Uwe Gräbe: Ja, also unter Jüdinnen und Juden, hier in Deutschland, in Europa, weltweit natürlich, weil mit dem, was in Nahost geschieht, mit dem Krieg in Gaza, der Antisemitismus überall wächst. Gut, wir haben schon Jahre davor gesagt, dass je rechter die Regierungen in Israel werden, desto mehr trauen sich die Menschen hier, gegen die Juden mal all das rauszuhauen, was sie schon immer sagen wollten, sich aber bislang nicht getraut haben.

Diesen ganzen Antisemitismus hat es schon immer gegeben. Er war nie weg. Er ist nicht durch eine israelische Regierung hervorgerufen worden. Aber es ist, als ob sich jetzt ein Ventil geöffnet hat.

Das geht nun natürlich weiter und ist extremer und wenn ich mit jüdischen Bekannten hier in Deutschland spreche, auch da tut sich ein Abgrund auf und das ist weltweit ähnlich.

Dan Peter: Der württembergische Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl hat sich kritisch zur Stellungnahme des Ökumenischen Rates der Kirchen geäußert (mehr darüber lesen). Darin wird Israel Apartheidpolitik vorgeworfen. Wie sehen Sie das Ganze?

Dr. Uwe Gräbe: Es hat eine rechtliche Ebene und es hat eine menschlich emotionale Ebene. Ich glaube, die rechtliche Ebene, die darf man getrost den Juristen überlassen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man allein auf juristischer Ebene zu so einer Beurteilung kommen kann, dass man sagen kann: Bestimmte Kriterien für den oder einen anderen juristisch definierten Begriff von Apartheid sind gegeben. Insbesondere wenn wir jetzt im Moment mit den neuen Siedlungsplänen, der Besiedlung der E1 Zone östlich von Jerusalem, zu einer Situation kommen, dass die Westbank in einen nördlichen und südlichen Teil gespalten wird und die Menschen dort überhaupt nicht mehr zueinanderkommen können. Wenn überhaupt keine Möglichkeit mehr da ist, einen palästinensischen Staat entstehen zu lassen, dann kann man zu dem Urteil kommen. Die Palästinenser werden in getrennten Gebieten segmentiert, von israelischen Gebieten eingezwängt und dann ist es Apartheid. Das kann man so nennen.

Aber auf einer anderen Ebene ist Apartheid natürlich auch ein politischer Kampfbegriff, ein emotionaler Kampfbegriff. In dem Moment, wo ich den Begriff verwende, schwingt natürlich auch immer mit: Das ist ein System, das ich durch Boykotte zu Boden zwingen kann. So wie es in Südafrika unter anderem auch durch Boykotte gelungen ist, ein System zu besiegen, aus den Angeln zu heben. Und da sind wir, glaube ich, auf einer völlig anderen Ebene. Denn Israel ist eigentlich durch die Geschichte hindurch als Staat nie in der Region voll angekommen, nie voll akzeptiert gewesen. Es hat immer Boykottbewegungen gegen Israel gegeben. Es hat immer die Landkarten gegeben, die überall in der arabischen Welt rumhängen, wo Israel überhaupt nicht darauf vorkommt, die gar nicht mal mit bösem Willen, sondern als ganz große Selbstverständlichkeit ausgehändigt und gezeigt werden. Man denkt sich überhaupt nichts dabei. Also an dieser Stelle weiterzumachen mit Boykott und Ausgrenzung dieses Staates ... Ich denke, das hat einen gegenteiligen Effekt.

Ich glaube, das hat genau dazu beigetragen, in der jüngeren Geschichte, dass sich Israel immer weiter radikalisiert hat, dass sich die Politik weiter radikalisiert hat. Diese ganze Debatte um Triggerbegriffe wie "Apartheid" wird ohnehin einer Situation nicht gerecht, die meines Erachtens präzedenzlos ist: Da sind in einem völlig asymmetrischen Krieg zwei Parteien in einer quasi tödlichen Umarmung miteinander verbunden. Auf beiden Seiten hoffen die immer zahlreicher werdenden Extremisten darauf, dass jetzt der Moment ist, wo der jeweils andere zerbrechen könnte. Die Frage an die internationale Politik ist doch: Wie lässt es sich vermitteln, dass da immer ein Israel sein wird und immer ein Palästina. Dass der jeweils andere nicht einfach verschwinden wird. Und dass man besser jetzt als später Mechanismen finden muss, wie man nebeneinander existieren kann. Dazu nützen die alten Kampfbegriffe gar nichts.

Dan Peter: Sie sagten vorhin auch, dass in der israelischen Gesellschaft andere ethnische Gruppen wie Drusen, Palästinenser, Araber ja auch integriert sind.

Dr. Uwe Gräbe: Der Apartheidbegriff kann ganz sicherlich nicht auf das Staatsgebiet Israels von vor 1967 angewendet werden. Da gelten gleiche Rechte, auch wenn es natürlich eine strukturelle Benachteiligung gibt. Wir waren jetzt, dieses Jahr, erst wieder in Israel, haben einen lieben Bekannten besucht, einen jüdischen Freund, der 100 Jahre alt geworden ist. Wir konnten ihn leider nur noch im Krankenhaus besuchen, wo er kurz nach seinem Geburtstag verstorben ist. Er lag im Shaarey Zedek Hospital. Und dann, wenn man sieht, wie bunt das Personal ist bei der Arztvisite: Es kamen zwei Schwestern. Ich habe mich mit denen auf Hebräisch unterhalten. Ich hörte keinen Akzent heraus. Und irgendwann rutschte bei der einen ein Kettchen mit dem Kreuz hervor. Ich habe sie dann auf Arabisch angeredet. Sie war baff und merkte dann, dass ich sie erkannt habe, und freute sich auch darüber. Und dann redeten wir auf Arabisch weiter. Ein völlig normales Miteinander ist das. Das wird bei uns ja kaum gespiegelt.

Dan Peter: Switchen wir mal ganz bewusst von Israel hierher. Bei einer Veranstaltung des Antisemitismusbeauftragten Dr. Michael Blume berichteten kürzlich Jüdinnen und Juden, wie die Situation an den Universitäten, aber auch im normalen Straßenbild, zunehmend schwieriger wird, wie sie sich selber als Juden tarnen oder gar verbergen. Manchmal sei es wie ein Outing, wenn es irgendwann rauskommt, dass sie Juden sind. Sie werden inzwischen in ihrer Identität nicht nur stark hinterfragt, sondern auch persönlich beschimpft. Manche haben deswegen sogar schon Gewalt erfahren. Was können wir als Christen gegen diesen Antisemitismus hier in Deutschland tun?

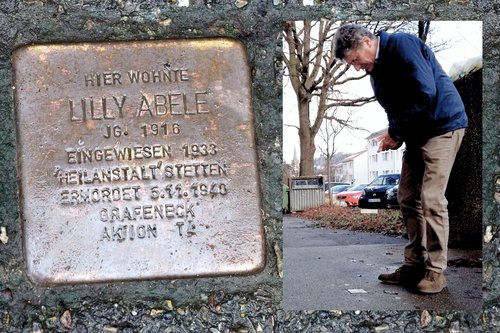

Dr. Uwe Gräbe: Wenn man so etwas erlebt, dann muss man doch dazwischen gehen und Zivilcourage zeigen ... Mit allem, was ich tue, beschäftige ich mich mit dem Nahen Osten und bin auch dort tatsächlich eher unterwegs als in Deutschland. Aber ich denke, es geht darum, dass wenn so was stattfindet, dass man interveniert und Zivilcourage zeigt, sich dazwischen stellt. Erst kürzlich gab es da so eine Geschichte: Wir haben einen jüdischen Freund, der hat vor einiger Zeit in einem Museum ein Bild entdeckt und war dann etwas erstaunt. Das war ein Bild, welches einst seiner Urgroßmutter gehörte, die damals zurzeit der Shoah in die Flucht gezwungen und entsprechend enteignet worden ist. Das Bild sah er wieder in einem Museum. Er hat dann einen Prozess angestrengt zur Zurückübereignung dieses Bildes. Und er hat mir Geschichten erzählt, wie auf den Amtsstuben die Leute mit ihm geredet haben, also bis hin zur Unterstellung jüdischer Gier, weil er dieses Bild haben wollte.

Da muss man intervenieren und sich solche Leute zur Brust nehmen. Wir machen uns oft klein, lassen uns in eine Ecke drängen und trauen uns nicht, etwas zu sagen. Ich glaube, das ist schädlich in dieser Gesellschaft, dass wir uns viel zu wenig trauen und fürchten, mir könnt etwas passieren. Und wir reden es lieber klein.

Manchmal denke ich bei mir, ich beachte diese Szenen viel zu wenig. Vielen wird es oft erst hinterher bewusst und dann denken sie sich: „Ach hätte ich doch!“ Wenn man so etwas selbst erfährt, da muss man dazwischengehen und widersprechen.

Dan Peter: Kippt ihrer Meinung nach gerade die Stimmung in eine antiisraelische Haltung – oder sogar Judenfeindlichkeit?

Dr. Uwe Gräbe: Das ist woanders viel weiter fortgeschritten. Ich denke, vor allem in der internationalen Ökumene. Hier in Deutschland kann man zumindest noch drüber diskutieren. Zum Beispiel über „Was ist der Zionismus“? Ist das die Befreiungsbewegung des jüdischen Volkes und wie hat er sich dann entwickelt? In welche Richtung? Und ist diese noch gut? Gibt es Richtungen in dieser Befreiungsbewegung, wo man sagen muss, da ist sie völlig vom Weg abgekommen und in eine Richtung abgedriftet, die nicht sein darf? Das kann man ja alles bei uns diskutieren. Während es in anderen Teilen insbesondere der christlichen Ökumene weltweit längst anders gesetzt ist. Für sie ist der Zionismus ein koloniales Siedlerunternehmen und nicht mehr.

Ich werde oft nicht verstanden, wenn ich erzähle: „Na ja, ich kenne immer noch die alten Leute, die mit großem Augenaufschlag dabei waren, als sie in dieses Land kamen, ins Land Israel, und sagen: ‚Da sind sogar die Polizisten Juden.‘ Es gibt da also immer noch dieses Staunen über die Befreiung, dass da kein Staatsapparat ist, der einen betrügt, weil man jüdisch ist, und wie viel Befreiung mit diesem Erleben verbunden ist. Dann wird mir oft eine deutsche Sonderperspektive unterstellt.

Ich meine, jedes Volk, jede Nation hat irgendwo seine Befreiungsbewegung gehabt, die sich in unterschiedliche Richtungen hat entwickeln können. Warum sollte das für das jüdische Volk nicht auch gegeben sein? Aber das kann man an anderen Stellen kaum noch ansprechen. Ich sage immer wieder: Ich steige auch gerne in die Diskussion ein mit der nötigen Vorsicht. Aber ich merke, diese Vorstellung, dass es eine Befreiungsbewegung des jüdischen Volkes gibt, die ihre Legitimität hat, ist in weiten Teilen der christlichen Ökumene überhaupt nicht mehr kommunizierbar. Es wird nur noch das „koloniale Siedlerunternehmen“ gesehen.

Dan Peter: Woher kommt das? Haben Sie eine Vermutung?

Dr. Uwe Gräbe: Ich meine, die postkolonialen Studien mit der Unterdisziplin der Settler Colonial Studies haben über die letzten Jahre einen großen Auftrieb gehabt, insbesondere im angelsächsischen Bereich, nicht nur im globalen Süden, sondern auch gerade in den USA. In den USA hat das dann solche Ausdrucksformen bekommen, dass jede Universität inzwischen irgendwo in ihrem Leitbild schreibt, auf wessen Land ursprünglich sie gebaut ist und welchem einheimischen Stamm dieses Land weggenommen worden ist. Nur da kann man nicht viel mehr machen, als das irgendwo im Leitbild niederzuschreiben. Niemand würde die Uni deswegen abreißen wollen. Aber in der Projektion auf Israel kann man sich dann noch einen größeren Rahmen an Vorstellungen erlauben. Der globale Süden, wo diese Überlegungen eine große Rolle spielen, ist in der letzten Zeit selbstbewusst geworden. Und das aus gutem Grund und mit allem Fug und Recht sind diese Menschen selbstbewusst geworden.

Wenn man sieht, in welche Richtung bei uns der Westen oder der globale Norden politisch teilweise abdriftet, da hat der globale Süden alles Recht der Welt, sich davon zu emanzipieren und da etwas entgegenzusetzen. Und in der Regel ist Israel furchtbar unbekannt in diesen Gegenden. Dann kommen aber Sachen, die aus solchen akademischen Richtungen der postkolonialen Studien stammen und sie fallen dann auf einen fruchtbaren Grund, wo man Israel eigentlich nicht kennt, und denkt das dann in diese Richtung weiter. Das ist meine Hypothese dazu.

Dan Peter: Wir sollten auch über die Macht der Bilder sprechen.

Dr. Uwe Gräbe: Ja, und in mehrere Richtungen. Also zum einen ist bei der Übergabe [der Geiseln] sehr viel Entsetzen und Abscheu erzeugt worden. Aber der Blick auf die zerstörten Häuser, auf hungernde Kinder, das lässt hier die Stimmung wieder gegen Israel ausschlagen. Die Situation ist emotional sehr aufgeladen. Auch die Frage: Wie gehen die Medien mit ihrer Verantwortung um?

Dan Peter: Wie geht es Ihnen dabei, der sich ja für die Bildung von Kindern im Nahen Osten einsetzt?

Dr. Uwe Gräbe: Das geht alles viel zu schnell, weil das Drama so schnell voranschreitet, weil die Katastrophe so schnell vorangeht. Das kann man kaum aushalten, was man da vom Gazastreifen sieht. Diese Traumata, diese Verwundungen, diese Zerstörung von Leben, die da geschieht, brauchen im Grunde genommen ganz lange Zeit, um aufgearbeitet zu werden. Zuerst auch einmal, was am 7. Oktober 2023 geschehen ist. Da erleben wir jetzt in den letzten Monaten die ersten wirklich gründlichen akademischen Studien, die sich damit inhaltlich auseinandersetzen und versuchen, das aufzuarbeiten. Exemplarisch nenne ich nur das DINA Projekt, das auch im Internet zu finden ist, über die massenhaften Morde und Vergewaltigungen von israelischen, jüdischen Frauen am 7. Oktober. Direkt nach dem Hamas-Überfall waren sehr viele ehrenamtliche Hilfskräfte vor Ort. Leute von United Hazalah und Zakka zum Beispiel, die in der Situation Unglaubliches geleistet haben. Aber sie haben unbeabsichtigt auch sehr viel von der forensischen Evidenz, die vorhanden war, zerstört und Sachverhalte falsch eingeordnet und falsch interpretiert.

Ich denke, das ist normal bei so einer Katastrophensituation. Jetzt kommen die ausgearbeiteten Dinge, die man sich, so furchtbar es ist, solche Sachen zu lesen, mal in Ruhe zu Gemüte führen muss. Aber derweil ist der Krieg fortgeschritten. Wir sehen dieses abgrundtiefe palästinensische Leid. Und die Israelis stehen da und sagen: Halt mal, wir haben jetzt Gesichtspunkte, die erarbeitet worden sind, und verstehen so langsam erst, was wirklich passiert ist am 7. Oktober. Aber keiner nimmt es mehr zur Kenntnis.

Das ist auch das große Drama und verstärkt die Dramatik, dass ein tiefes Trauma jetzt von einem anderen tiefen Trauma überlagert wird. Und ständig wieder überlagert wird. Die Hamas Terroristen haben am 7. Oktober natürlich alle Trigger gezogen, um Bilder wieder wachzurufen, die Jüdinnen und Juden nur aus der Geschichte, aus der Shoah, kennen, und die anschließend neu mit jeder Geisel-Übergabe wachgerufen wurden. Sie haben diese Trigger wieder und wieder gezogen. Die ganzen alten Traumata sind in den Jüdinnen und Juden in Israel wieder wach geworden. Und das Ganze hat die alten Traumata überlagert. Die Masse der Bilder. Und diese Bilder von jeder Geiselübergabe haben Verheerendes ausgelöst in Israel. Diese öffentlichen Präsentationen der Geschundenen.

Aber jetzt kommen die anderen großen Traumata von der völligen Verwüstung in Gaza. Und ob ein Kind, was da abgemagert gezeigt wird, vorerkrankt war oder nicht: Wenn ein Kind eine gute Versorgung hat, dann muss es auch mit Vorerkrankungen nicht so aussehen, wie sie auf diesen Bildern aussehen. Diese Kinder sind in diesem Zustand und das Leiden ist entsetzlich und jede Diskussion darüber, ob die Hungersnot nun tatsächlich da ist oder ob sie doch noch nicht da ist und ob die einen dafür verantwortlich sind oder die anderen dafür verantwortlich, das ist einfach nur zynisch.

Die anglikanische Diözese in Jerusalem ist Mitglied in der EMS und betreibt in Gaza ein Krankenhaus, das Ahli Arab Hospital, welches wir auch unterstützen. Von da hören wir jeden Tag, was das für ein Wahnsinnsunternehmen ist, die Versorgungsgüter für die Patienten zu bekommen, ohne dabei erschossen zu werden. Das ist das andere große Trauma. Und wie kann man dem einen Trauma, das ständig wieder wachgerufen wird, gerecht werden, während das andere Trauma immer wieder obenauf kommt? Und dann kommen gerne so Aussagen, wie „Na ja, nach 60.000 und wahrscheinlich sogar mehr als 60.000 Toten, muss man über die 1.200 am Anfang nicht mehr reden.“

Doch, das muss man. Und über die Vergewaltigungen und die Toten vom 7. Oktober. Das ist ja nicht so, dass wenn man das zehnfache oder hundertfache an Opfern hat, dass die Opfer vom Anfang dadurch keine Opfer mehr sind. Man muss über alle reden.

Die unglaubliche Arbeit, die das Team des anglikanischen Ahli Arab Hospitals in Gaza unter schwierigsten Bedingungen leistet, steht in einer Tradition mit der langen christlichen Geschichte der Region Gaza. Wo wir heute vor allem an Krieg und islamistischen Terror denken, ist altes christliches Kernland: Hier nahm um das Jahr 330 herum das monastische Leben im Heiligen Land seinen Anfang, hier wurden überaus kreative theologische Debatten über die im Konzil von Chalzedon (451) formulierte Zwei-Naturen-Lehre geführt, und hier war auch in den Jahrhunderten islamischer Herrschaft immer einer der ersten Anlaufpunkte für christliche Jerusalem-Pilger, die über das Meer kamen.

Es geht mir unter die Haut, wenn da heute nur noch wenige hundert Christinnen und Christen in der orthodoxen und der katholischen Gemeinde sowie das anglikanische Krankenhaus übrig sind, die sich geradezu aufreiben für die Opfer des Krieges – wobei sie eigentlich längst am Ende ihrer Kräfte sind. Das sind unsere Geschwister, die wir nie vergessen dürfen. Sie brauchen unsere Unterstützung. Vor allem sagen sie uns immer wieder: „Betet für uns!“ Lassen wir uns davon wirklich ansprechen?

Dan Peter: Kürzlich haben sich 80 Rabbiner gegen das Vorgehen Israels ausgesprochen. Für mich steht eine viel wichtigere Frage dahinter: Gibt es überhaupt andere Ideen, als mit Gewalt diesen Konflikt zu lösen? Das Interessante an diesem Papier ist ja, dass sie gar kein Ende des Krieges fordern, was nun aber sonst?

Dr. Uwe Gräbe: Sie fordern zweierlei. Sie fordern einen massiven humanitären Einsatz in Gaza, dass die Menschen versorgt werden, humanitär, mit Lebensmitteln, und dass medizinisch alles Mögliche unternommen wird. Es wird also die Verantwortung des Staates Israel für die Opfer des Krieges eingeklagt - auch in Gaza. Und das andere ist, und das ist besonders atemberaubend bei der Klientel, sie sind ja zum allergrößten Teil moderne orthodoxe Rabbinerinnen und Rabbiner.

Da ist jetzt eine große Gruppe, auch mit bedeutenden Namen darunter, die auch die Gewalt in der Westbank sieht und plötzlich ganz massiv anklagt. Bisher kennt man das nur aus anderen Gruppen. Die Rabbiner für Menschenrechte setzen sich massiv ein, gehen in die Westbank rein und stellen sich schützend vor die Communities, die immer wieder unter Siedlergewalt leiden. Aus dem Kreis der modernen orthodoxen Rabbinerinnen und Rabbiner haben wir das noch nicht erlebt. Deswegen haben sie großes Aufsehen erregt. Aber sie fordern kein Ende des Krieges. Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass alle eine riesige Angst vor der Situation haben, wo die Hamas Terroristen aus ihren Tunneln kommen und sich wieder als Sieger präsentieren, wieder die neuen gebügelten Uniformen von irgendwo unten aus dem Tunnel holen und vielleicht noch ein paar saubere Autos.

Und dass sie wieder aufstehen und sagen, die Israelis sind nicht an ihr Ziel gekommen. Das haben wir mehrfach erlebt. Zum Beispiel nach dem Rückzug der Israelis aus dem Gazastreifen 2005. Kurz danach war ich dort und habe die Graffiti von den Hamas-Leuten auf den Wänden gesehen. Da stand: Vier Jahre Kampf sind besser als 14 Jahre Verhandlung. Das eine ist der Zeitraum seit dem Oslo Prozess und das andere der Zeitraum seit der zweiten Intifada.

Beim Rückzug aus dem Libanon im Jahr 2000 gab es eine ähnliche Rhetorik: Die Hisbollah hat sich als Sieger präsentiert. Jetzt, bei den Geiselabkommen, die im Gazastreifen vollzogen wurden, ist die Hamas ihre Paraden mit den schönen weißen Autos gefahren.

Wann auch immer Israel sich zurückzieht, haben wir da Leute, die massiv Bilder prägen und das zu ihrem Sieg hindrehen. Davor haben die Israelis Angst. Deswegen fordern die Rabbiner das nicht. Sie hätten meines Erachtens da ruhig ein bisschen mutiger sein können, denn die vielen hunderttausend Menschen, die in Israel mittlerweile auf die Straße gehen und demonstrieren, die fordern ein Ende des Krieges.

Diese sagen: Hauptsache, wir kriegen unsere Geiseln wieder raus. Mögen diese Leute sich präsentieren, wie sie wollen. Mögen sie sagen, wir sind die Könige der Welt. Hauptsache, wir kriegen die Geiseln frei. Egal, wie schlecht der Deal ist. Diesen Schritt sind die Rabbiner nicht gegangen. Aber das sagen die Menschen, die auf die Straße gehen in Israel. Sie fordern, die Kampfhandlungen einzufrieren, sich zurückziehen, ein Geiselabkommen zu machen. Also, das muss ich nicht vorschlagen. Ich denke, die Nahostexperten hier im Westen, die irgendwelche klugen Vorschläge haben, reden meines Erachtens viel zu viel. Ich habe keinen Vorschlag, außer auf die Zivilgesellschaft zu hören. Möglicherweise haben sie inzwischen sogar die Mehrheit in Israel - in dieser irrsinnigen Polarisierung. Aber natürlich steht Ihnen der andere Pol gegenüber, der sich in die andere Richtung genauso stark aufgestellt hat.

Und wenn der Rückzug, die Einstellung der Kampfhandlungen und die Freilassung der Geiseln geschehen sollte, dann muss man sehen, was man macht. Das weiß, glaube ich, bisher niemand, was mit einem so durchwühlten, verheerten Stück Erde wie dem Gazastreifen und seinen tief traumatisierten Menschen gemacht werden kann. Gewiss keine Riviera. Aber irgendwie muss es Lebens- und Heilungsperspektiven für die geschundenen Menschen geben.

Dan Peter: Wirkt sich der Konflikt eigentlich auch bis hinein in die Schnellerschulen aus? Ich kann mir vorstellen, da wurde ja das Miteinander geübt und jetzt liegt alles im Argen.

Dr. Uwe Gräbe: Also es hat zwei Ebenen. Einmal die militärische und dann die Ebene des Miteinanders. Auf der Ebene des Militärischen waren beide Schulen im Laufe der letzten acht Monate betroffen. Aber auch im Miteinander waren die Schulen die letzten zehn Monate betroffen.

Im letzten Oktober musste die Schnellerschule im Libanon einen ganzen Monat lang evakuiert werden, weil links und rechts die Raketen eingeschlagen sind und das Bildungsministerium dann dazu aufgefordert hat, zur Sicherheit der Kinder.

Über die Schneller-Schulen

Erziehung zum Frieden im Nahen Osten ist eine Idee, die Johann Ludwig Schneller schon 1860 mit der Gründung des Syrischen Waisenhauses umsetzte. Er gab Waisenkindern und Kindern aus armen Familien ungeachtet ihrer Religion ein Zuhause, ermöglichte ihnen eine Schul- und Berufsausbildung und bot ihnen so die Chance auf ein eigenständiges Leben. Die Johann-Ludwig-Schneller-Schule (JLSS) im Libanon und die Theodor-Schneller-Schule(TSS) in Jordanien setzen diese Tradition fort. Der Evangelische Verein für die Schneller-Schulen (EVS) unterstützt und begleitet die Arbeit der Schulen und bemüht sich um Spenden von Privatpersonen, Kirchengemeinden und anderen kirchlichen Gruppen. Die Trägerschaft der beiden Einrichtungen liegt in lokaler Hand. Für die JLSS ist die Nationale Evangelische Kirche von Beirut verantwortlich. Die Trägerschaft für die TSS hat die Bischöfliche Kirche in Jerusalem und dem Mittleren Osten inne.

Der EVS ist ein Gründungsmitglied der Evangelischen Mission in Solidarität (EMS) und versteht seine Arbeit als Teil der weltweiten ökumenischen Beziehungen in der EMS-Gemeinschaft. Er arbeitet partnerschaftlich mit den Trägerkirchen der Schneller-Schulen zusammen, die beide Mitgliedskirchen der EMS sind.

Dan Peter: Haben Sie dann evakuiert?

Dr. Uwe Gräbe: Die Kinder sind dann zurückgeschickt worden auf die Dörfer, wo ihre Familien leben. Ich habe jeden Tag mit der Direktorin telefoniert, und sie sagte, in den Dörfern es ist ja genauso gefährlich. Und dort kommt zu den einschlagenden Raketen vielleicht noch dazu, dass der Grund weiter besteht, warum so ein Kind an der Schule aufgenommen worden ist. Ein gewalttätiger Vater, der unter Kriegsstress vielleicht noch gewalttätiger ist.

Wir haben lange hin und her überlegt. Das Bildungsministerium sagte danach nichts mehr. Sie haben angeordnet, zu evakuieren und dann sind sie abgetaucht. Und wir haben jeden Tag überlegt, muss man etwas machen? Wir haben gesagt, wenn wir sie jetzt zurückholen würden und da wird eine Rakete in der Schnellerschule einschlagen, würden sie uns unser Leben lang nicht verzeihen. Aber wenn wir jetzt so hartherzig sind, die Kinder auf den Dörfern zu lassen, und da schlägt eine Rakete ein oder ein gewalttätiger Vater prügelt sein Kind zu Tode, würden wir es uns auch nicht verzeihen.

Und dann haben wir irgendwann, obwohl der Waffenstillstand noch lange nicht in Kraft war, gemeinsam die Entscheidung getroffen. Wir machen die Einrichtung wieder auf und wir holen die Kinder zurück. Das war die richtige Entscheidung.

Ich denke an die Schnellerschule in Jordanien. Dort sind mehrfach im Sommer die Raketen darüber hinweggeflogen, die der Iran auf Israel abgeschossen hat. Wir hatten dort Freiwillige zur Unterstützung. Es war dann eine höchst besondere Situation für einen Freiwilligeneinsatz, wenn man auf der Dachterrasse steht und oben die Feuerschweife der Raketen sieht, die über einen wegfliegen. Aber für die Jordanier hat sich in dieser Situation zum Glück gezeigt, dass Sie eine sehr kluge Staatsführung haben, der es gelingt, Jordanien aus so einer regionalen Krise herauszuhalten. Es haben viele geunkt und gesagt, wir wissen nicht, wie lange Jordanien der stabile Anker im Nahen Osten bleiben wird. Jordanien hat aber bewiesen, sie haben ganz viele Möglichkeiten, der stabile Anker zu bleiben, weil sie politisch klug zu handeln wissen. Wir schicken auch dieses Jahr wieder Freiwillige nach Jordanien. Wir haben da gute Hoffnung.

Typisch für die Schnellerschulen ist ja das Miteinanderleben von verschiedenen Ethnien und Religionen. In Jordanien machen Christen nur zwei Prozent der Gesellschaft aus und wenn man in manche muslimischen Nachbarschaften reingeht, dann staunt man, was so an seltsamen Dingen über Christen gedacht wird.

An der Schnellerschule, da lebt man einfach miteinander. Man teilt sich die Stube im Internat und teilt sich die Feste. Ob man nun Ostern oder Weihnachten oder Ramadan feiert, man hat ein selbstverständliches Leben miteinander. Ich denke, das ist das, was prägt. Natürlich gibt es in Jordanien und dem Libanon keine Jüdinnen und Juden. Also besteht da keine Chance zum Miteinander. Aber allein das Christliche, Muslimische, Drusische und mehr, das an den Schnellerschulen gegeben ist, ist unendlich viel wert.

Ich glaube, zwischen den polarisierten Narrativen brauchen wir irgendwo auch den freien Raum, den leeren Raum.

Es ist so, dass Jordanien das Land ist, das den größten Anteil an palästinensischer Bevölkerung hat. Und das führt dazu, dass ein Großteil der Menschen, auch von den Schülerinnen und Schülern an der Schnellerschule, auch von den Mitarbeiten in der Schnellerschule, von Lehrerinnen, Lehrern und Erziehern ganz viele Verwandte unter den Palästinensern haben, auch in Gaza. Und das treibt natürlich die Emotionen hoch. Da darf man gar nicht den Versuch unternehmen, das Handeln Israels zu verteidigen. Das würde schiefgehen in Jordanien. Darüber kann man eher noch im Libanon diskutieren.

Es gab um 2005 herum eine tolle Schulbuchinitiative. Da hatte eine Gruppe von Pädagoginnen und Pädagogen gesagt: Wir werden nie zu einem gemeinsamen israelisch-palästinensischen Narrativ kommen. Aber warum machen wir nicht Geschichtsbücher mit drei Spalten? Wir haben links das israelische Narrativ, rechts das palästinensische Narrativ und dazwischen eine leere Spalte. Nicht, dass da dann irgendwo eine Synthese steht und ein Mischnarrativ gemacht wird, sondern dass die Schülerinnen und Schüler einfach ihre Gedanken dazu notieren. Ich glaube, das brauchen wir. Das Nebeneinander der Pole stehen lassen können und dann die eigenen Gedanken dazu in den leeren Raum zu schreiben. Wir brauchen die freien Räume in der Mitte. Leider hat damals dann die israelische Bildungsministerin gesagt, diese Bücher seien ihr zu unpatriotisch, und hat sie für die Schulen verboten. Und man hatte das Gefühl, dass das palästinensische Erziehungsministerium genau darauf gewartet hat. Sie haben dann nämlich wenige Tage später gesagt: Ja, die Israelis haben es verboten, die waren die ersten. Wir verbieten es jetzt auch.

Zurück nach Jordanien: Da kocht die Straße wegen der Bilder, die im Fernsehen laufen. Und diese Bilder laufen, wo auch immer ich eine Familie besuche. Der Fernseher läuft. Man sieht Zerstörung, Zerstörung, Zerstörung. Was macht das mit einem? An jedem Freitag finden die großen Demonstrationen im Stadtzentrum von Amman statt. Und da fahren ganze Familien hin. Vater, Mutter mit Opa, Oma und bis hin zu kleinen Kindern, die da demonstrieren gegen Israel. Gleichzeitig hat Jordanien einen Friedensvertrag mit Israel und hält sich klug raus.

Also das gehört auch zu den Ambivalenzen und zur Buntheit des Nahen Ostens.

Dan Peter: Vielen Dank, Herr Dr. Gräbe, für die tiefen Einblicke und Ihre persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen und für die Hoffnungsarbeit, die in den Schnellerschulen, in Kliniken und vielen anderen Stellen geleistet wird.

Über die Evangelische Mission in Solidarität (EMS)

Die Evangelische Mission in Solidarität (EMS) ist ein Zusammenschluss von 23 Kirchen und fünf Missionsgesellschaften in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Europa. Sie setzt sich ein für weltweite Mission und kirchliche Zusammenarbeit. Am 16. September 1972 wurde die EMS als „Evangelisches Missionswerks in Südwestdeutschland“ – so der frühere Name der EMS – im Stuttgarter Hospitalhof gegründet. 2012 fand die Umbenennung in „Evangelische Mission in Solidarität“ statt. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten neben der Evangelischen Landeskirche in Württemberg auch die evangelischen Landeskirchen in Baden, der Pfalz, Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck, die Herrnhuter Brüdergemeine und fünf Missionsgesellschaften.

Damit Sie nichts verpassen:

Hinweis für Kirchengemeinden

Kirchengemeinden sind herzlich eingeladen, Texte wie diesen von www.elk-wue.de in ihren eigenen Publikationen zu verwenden, zum Beispiel in Gemeindebriefen. Sollten Sie dabei auch die zugehörigen Bilder nutzen wollen, bitten wir Sie, per Mail an kontakt@