Die Prälatur Reutlingen

Vielfalt an Neckar und Donau, auf der Alb und im Schwarzwald

In der Prälatur leben 528.732 evangelische Christinnen und Christen. Sie ist aufgeteilt in 11 Kirchenbezirke bzw. 11 Dekanate mit 340 Kirchengemeinden, davon 24 Gesamtkirchengemeinden und 26 Verbundkirchengemeinden (Stand 31.12.2024).

Hier werden externe Inhalte des (Dritt-)Anbieters ‘Google - YouTube’ (Zweck: Soziale Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) bereitgestellt. Mit Aktivierung des Dienstes stimmen Sie der in unserer Datenschutzinformation und in unserem Consent-Tool beschriebenen Datenverarbeitung zu.

Zur Jahreslosung 2026

Mit einer Videobotschaft zur Jahreslosung 2026: „Siehe, ich mache alles neu.“ (Offenbarung 21,5) grüßt der Reutlinger Prälat Markus Schoch alle ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden in der Prälatur und dankt für ihr Engagement. Schoch sagt: „Veränderungen sind manchmal sichtbar wie auf einer Baustelle, manchmal leise und kaum bemerkbar. Die Jahreslosung macht Mut, Gottes Wirken auch im Unfertigen zu vertrauen.“

Aktuelles aus der Prälatur

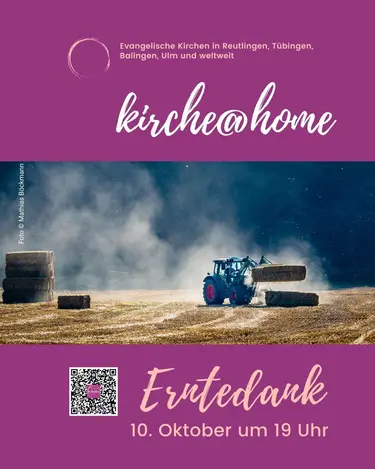

Kirche@home: Der digitale Gottesdienst zu Erntedank am 10. Oktober um 19 Uhr

Bei kirche@home werden Geschichten aus dem Leben und der Bibel geteilt: Erfahrungen und Leben, Geschichten vom Farbensammeln, von der Draußenarbeit, vom Säen und Ernten, Warten und Hoffen, vom Glauben und Lieben. Wir teilen Abendmahl und Gebete und feiern Glauben gemeinsam, Dauer 1 Stunde.

Die Termine und den Zugangslink veröffentlichen wir auf unserem Instagram-Account @kirche_at_home. Die kirche@home ist ein digitaler und interaktiver Gottesdienst über Zoom und findet vier bis sechs Mal im Jahr am Freitagabend statt.

Wer mitfeiern möchte, bereite sich mit Kerze und etwas zum Anzünden vor, mit einem Stück Brot und einen Becher mit Saft oder Wein. Für den abschließenden Segen wird eine Schnur gebraucht – als Zeichen der Verbundenheit.

Pfarrerin Beate Ellenberger & das kirche@home Team

Wie in jedem Gottesdienst bitten wir um Spenden, dieses Mal für den Landwirtschaftlichen Notfonds des evangelischen Bauernwerks.

Der Notfonds hilft Familien in existenzgefährdenden Situationen. In akuten Notfällen des alltäglichen familiären Finanzbedarfs, sowie auch bei lang andauernden Einsätzen von Betriebshelfer*innen und Dorfhelfer*innen zur Überbrückung von Arbeitsspitzen, etwa nach einem Todesfall des/der Betriebsleiter*in, oder dessen Ehepartner*in.

Wir sind ein Team aus Pfarrer*innen, Ehrenamtlichen und Musiker aus den Evangelischen Kirchenbezirken Reutlingen, Tübingen und Ulm.

Antje Doms, Leiterin der Diakoniestation Reutlingen,

Pfarrerin Beate Ellenberger, Reutlingen-Nord,

Pfarrerin Magdalena Smetana, Medienbeauftrage Prälatur Reutlingen und Medienpfarrerin Tübingen

Mathias Böckmann, Organist Reutlingen-Nord,

Michael Ellenberger, Technik, Reutlingen-Nord,

Pfarrerin Susanne Wolf, Stiftskirche Tübingen,

Pfarrerin Tatiana Petrenko aus Russland (Moskau), ökumenische Mitarbeiterin beim Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung (Dimoe), Prälatur Reutlingen

Prälaten-Gespräch: KI als gemeinsames Thema von Kirche und Wirtschaft

Reutlingen, 22. September 2025

Mit dem zweiten "Prälaten-Gespräch" hat die Evangelische Prälatur Reutlingen ihr neues Dialogformat zwischen Kirche und Wirtschaft erfolgreich fortgesetzt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand das Thema "Künstliche Intelligenz und Innovation" – ein Bereich, der zunehmend alle gesellschaftlichen Bereiche durchdringt.

Hauptgast der Veranstaltung war Steffen Mohl, Fliesenlegermeister und Kreishandwerksmeister der Handwerkskammer Reutlingen. Gemeinsam mit Rainer Schrode, Geschäftsführer der MTS Schrode AG, Sylvia Weinhold, Geschäftsführerin der Unternehmensberatung der HWK Reutlingen, Susanne Zeltwanger-Canz, Bereichsleiterin Medien & Bildung im Evangelischen Medienhaus Stuttgart, Johannes Eißler, geschäftsführender Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Eningen unter Achalm und stellvertretender Präsident der Württembergischen Evangelischen Landessynode, sowie Dr. Markus Nawroth, Bereichsleiter der IHK Reutlingen und Honorarprofessor für Wirtschaftswissenschaften an der Theologischen Hochschule Reutlingen, diskutierten sie über Chancen und Herausforderungen beim Einsatz von KI. Moderiert wurde der Abend von Prälat Markus Schoch, Regionalbischof der Evangelischen Landeskirche Württemberg.

In der persönlichen Gesprächsrunde berichteten die Teilnehmenden aus Handwerk, Industrie und Kirche, wie KI bereits heute in ihren jeweiligen Arbeitsfeldern eingesetzt wird. Dabei wurde deutlich: KI kann in vielen Bereichen eine große Hilfe und Erleichterung sein – etwa bei der Planung, Steuerung oder Kommunikation. Zugleich betonten die Gäste, dass die Ergebnisse von KI-Systemen stets überprüft und abschließend von Menschen bewertet werden müssen.

Ein zentraler Gedanke, der mehrfach zur Sprache kam: Wer KI sinnvoll einsetzen will, muss zunächst wissen, welches Problem gelöst werden soll. Erst dann lässt sich beurteilen, ob und wie KI bei der Lösung helfen kann. Ein Teilnehmer zitierte den Management-Vordenker Peter F. Drucker: "Es geht nicht darum, die Dinge richtig zu tun, sondern darum, die richtigen Dinge zu tun."

Auch die Bedeutung der Kommunikation wurde hervorgehoben – sowohl im Handwerk und in der Industrie als auch im kirchlichen Bereich. KI spielt inzwischen auch in der Kirche eine Rolle: Neben der Verwaltung kommt sie zunehmend in der Gemeindearbeit zum Einsatz.

Die Teilnehmenden waren sich einig, dass es für den Einsatz von KI klare ethische Standards braucht. KI ist weder gut noch böse – entscheidend ist, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Der verantwortungsvolle Einsatz muss gelernt und gelehrt werden, auch in der Ausbildung.

Die Veranstaltung wurde von allen Beteiligten als bereichernd empfunden. Der offene Austausch zwischen Vertreterinnen und Vertretern aus Handwerk, Industrie und Kirche ermöglichte neue Perspektiven auf ein zukunftsweisendes Thema. Die Evangelische Prälatur Reutlingen setzt mit dem "Prälaten-Gespräch" ein starkes Zeichen für Dialog und Zusammenarbeit – und plant, das Format auch künftig fortzuführen.

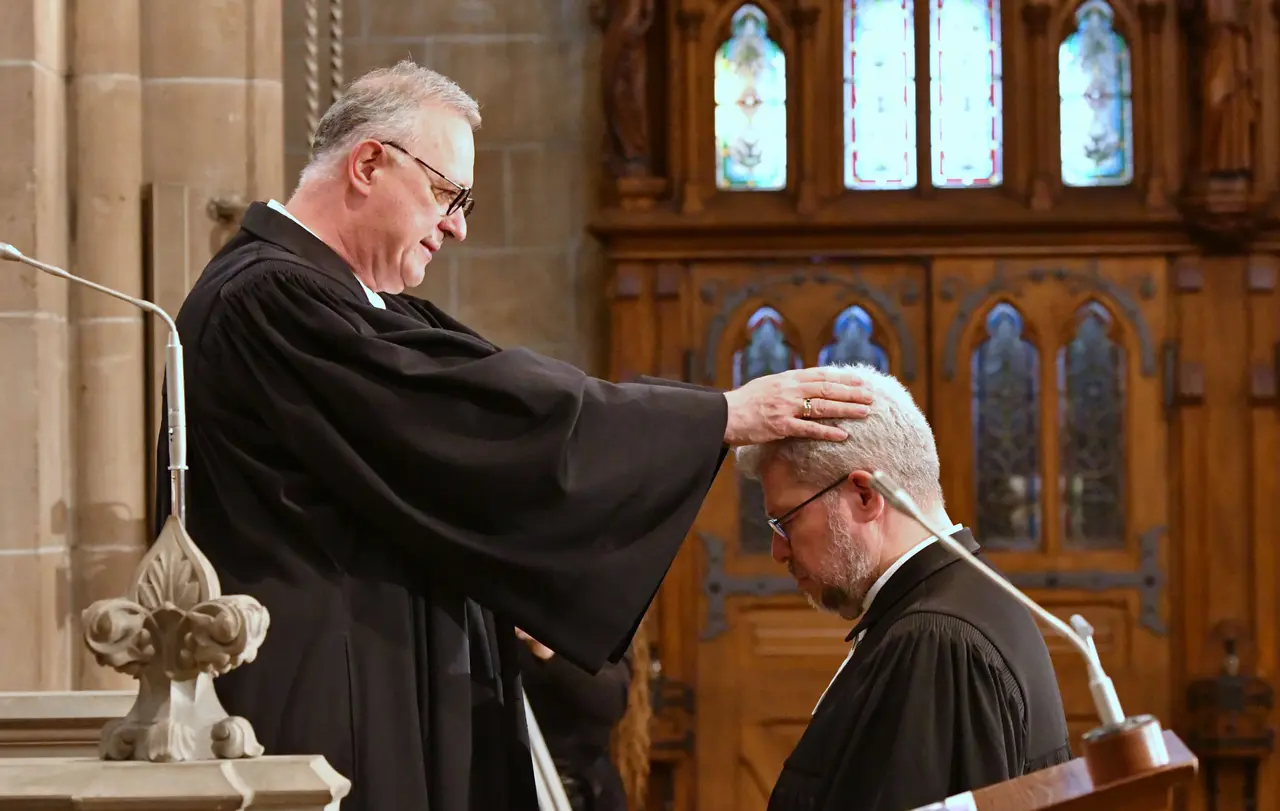

Zwischen Aufbruch und Verankerung – Zwei Bilder für die Kirche der Zukunft

Am 29. Juni 2025 predigte Prälat Markus Schoch in der evangelischen Kirche in Pfrondorf zum Thema „Kirche der Zukunft“. In seiner Predigt setzte er sich mit der Frage auseinander, wie die Kirche in Zukunft gestaltet werden kann – ohne sich dabei auf ein einziges Leitbild festzulegen. Schoch betonte, dass die Bibel eine Vielfalt an Bildern, Visionen und Verheißungen bereithält, die uns inspirieren können. Statt Verengung auf ein einziges Zukunftsmodell plädierte er für Offenheit gegenüber dieser biblischen Pluralität.

Anhand der alttestamentlichen Geschichte von Jakob (Genesis 28) entwickelte er zwei zentrale Bilder für die Kirche der Zukunft. Zum einen beschrieb er die Kirche als mobile, suchende Gemeinschaft. Wie Jakob, der auf der Flucht ist und in der Fremde Gott begegnet, soll auch die Kirche unterwegs sein, bereit für Veränderung, offen für neue Formen und Erfahrungen. Die Vision der Himmelsleiter, auf der Engel von der Erde aufsteigen, zeige: Gott ist bereits anwesend – oft unerkannt, mitten im Ungewissen. Daraus erwächst das Vertrauen, dass Gott der Kirche auch in Zeiten des Umbruchs begegnet.

Zum anderen betonte Schoch die Bedeutung verlässlicher, heiliger Orte. Jakob erkennt den Ort seiner Gottesbegegnung als heilig und richtet ein Steinmal auf – Bethel, das „Haus Gottes“. Auch heute brauche es solche Orte, an denen Menschen zur Ruhe kommen, Rituale erleben und Gottes Nähe erfahren können. Die Kirche sei daher nicht nur im Aufbruch, sondern auch Hüterin heiliger Räume und Zeiten, die allen Menschen offenstehen – auch jenen, denen die kirchliche Tradition fremd geworden ist.

Für Markus Schoch gehören beide Bilder untrennbar zur Zukunft der Kirche: Sie soll sich mutig verändern und gleichzeitig aus der Kraft der überlieferten Worte und Geschichten leben. In allem aber steht die Verheißung Gottes: „Ich bin mit dir und will dich behüten.“ Diese Zusage, so Schoch, trägt die Kirche durch alle Herausforderungen hindurch.

Die vollständige Predigt ist in der Anlage nachzulesen. PREDIGT

Ansprache bei der Gedenkveranstaltung zum 110. Jahrestag des Völkermords an den Armeniern

Sehr geehrter Herr Pfarrer Dr. Sardaryan, sehr geehrte Frau Bagrutani, sehr geehrte Frau Prof. Dr. Platt, liebe Anwesende,

ich darf heute zu Ihnen sprechen im Namen der Evang. Landeskirche Württemberg und in Vertretung von Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl, von dem ich Sie herzlich grüßen soll.

Wir sind heute zu dieser Gedenkveranstaltung versammelt, weil heute vor genau 110 Jahren, am 24. April 1915 im damaligen Konstantinopel Hunderte von armenischen Intellektuellen verhaftet wurden, die später deportiert und schließlich hingerichtet wurden. Dies war zwar nicht der erste derartige Vorfall. In der großen Zahl von Gewalttaten, in diesem schon Jahrzehnte vorher eskalierenden Konflikt war es eher eine Etappe. Angesichts der Massen von Deportierten und auf dem Weg Verhungerten scheint das Ereignis des 24. April 1915 eher ein unbedeutender Vorfall zu sein. Aber dieses Ereignis war der Beginn der Vernichtung der armenischen Elite, der Würdenträger, Ärzte, Apotheker, Lehrer, Journalisten und Schriftsteller auch in anderen Städten.

Und im Juni 1915 trat dann ein Deportationsgesetz in Kraft. Die christlichen Armenier wurden zunächst ins östliche Anatolien gebracht, wo ihr Hauptsiedlungsgebiet war und sie seit Jahrhunderten gelebt haben. Von dort ging es in Todesmärschen nach Süden, in die Wüste Mesopotamiens, ins heutige Syrien. Solche Todesmärsche und massenhaftes Morden folgten auf den 24. April 1915. Bis 1917 dauerten die Vertreibungen an. Schätzungen zufolge starben dabei 600.000 bis 1,5 Millionen Menschen.

Viele Mitglieder der lokalen Bevölkerung beteiligten sich an den Verfolgungen, raubten die Vertriebenen aus, töteten sie und plünderten armenische Schulen, Kirchen oder Klöster. Es gibt aber auch Beispiele von Türken, Arabern und Kurden, die Armenier versteckt oder ihnen zu essen gaben.

Es ist heute weitgehend anerkannt, dass dies der erste Völkermord im 20. Jahrhundert war. Der Deutsche Bundestag hat in einer Entschließung im Juni 2016 fast einstimmig festgestellt, dass diese Vertreibung und die Massaker an den Armeniern und anderen christlichen Minderheiten des Osmanischen Reiches beispielhaft stehen „für die Geschichte der Massenvernichtungen, der ethnischen Säuberungen, der Vertreibungen, ja der Völkermorde, von denen das 20. Jahrhundert auf so schreckliche Weise gezeichnet ist.“

Wir können heute dieses ersten Völkermords nicht gedenken, ohne dabei auch die Mitschuld zu erwähnen, die Deutschland für diese Verbrechen zu tragen hat. Spätestens seit dem Sommer 1915 wusste das Deutsche Kaiserreich durch Berichte von deutschen Diplomaten um die katastrophalen Folgen der Deportationspolitik der jungtürkischen Regierung. Ja, das Deutsche Reich war dem osmanischen Verbündeten im Ersten Weltkrieg beim Genozid sogar behilflich. Deutsche Verbindungsoffiziere sorgten etwa für die Logistik beim Abtransport der Armenier mit der Eisenbahn oder bestimmten im Generalstab der osmanischen Armee an entscheidender Stelle über die Planungen des Krieges mit.

Die deutsche Regierung wusste also Bescheid. Auch durch Berichte des deutschen Theologen und Pfarrers Johannes Lepsius, der den Genozid durch viele Augenzeugenberichte dokumentierte und versuchte, sie in Deutschland bekannt zu machen. Leider ohne Erfolg. Höhere politische Interessen standen dem entgegen. So schrieb der deutsche Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg auf dem Höhepunkt der Leiden des armenischen Volkes: „Unser einziges Ziel ist, die Türkei bis zum Ende des Kriegs an unserer Seite zu halten, gleichgültig, ob darüber Armenier zugrunde gehen oder nicht. Bei länger andauerndem Krieg werden wir die Türken noch sehr brauchen.“ Und der deutsche Marineattaché Hans Humann, der mit einem der Hauptverantwortlichen für den Völkermord, Kriegsminister Enver Pascha, eng befreundet war, schrieb auf einen Bericht des deutschen Konsuls in Mossul, der die Massaker an den Armeniern beklagte, das sei zwar "hart, aber nützlich".

Dies alles zu lesen, beschämt mich tief. Sehenden Auges wurde das Leiden eines ganzen Volkes ausgeblendet und ignoriert, um eines angeblich höheren Zieles willen. Und das Erschütternde und das Erschreckende ist: diese Argumentation gibt es bis zum heutigen Tage. Nicht nur, was den Genozid am armenischen Volk betrifft, dessen wir heute gedenken. Auch heute noch werden Opfer von Konflikten, wird das tausendfache Leid unschuldiger Opfer von Krieg und Vertreibung oft damit begründet, dass dies um eines angeblich höheren Zieles willen notwendig sei. Man spricht dann lapidar von „Kollateralschäden“, die zwar bedauerlich, aber eben unvermeidbar seien. Da ist man dann nicht mehr weit entfernt vom deutschen Marineattaché, der die Massaker an den Armeniern als „hart, aber nützlich“ bezeichnet hat.

Wir gedenken heute der unzähligen unschuldigen Opfer des armenischen Volkes während ihrer langen Geschichte. Während wir heute hier versammelt sind, um der Opfer zu gedenken, ist es unsere Verantwortung, nicht nur an die historischen Ereignisse von damals zu erinnern, sondern auch die Lehren für heute daraus zu ziehen. Der Gedenktag ist eine Mahnung an uns alle, Wachsamkeit gegenüber Ungerechtigkeit und Verfolgung zu bewahren und aktiv für die Achtung des Völkerrechts, für Frieden und Menschlichkeit einzutreten.

„Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier?“ Diese rhetorische Frage soll Adolf Hitler vor den Oberkommandierenden der Deutschen Wehrmacht 1939 auf dem Obersalzberg getätigt haben. Der Völkermord an den Armeniern, und die vermeintliche Folgenlosigkeit, diente ihm als Argument für die Shoah, für die Auslöschung des Judentums in Europa, derer man in Israel auch am heutigen Tag gedenkt. „Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier?“ Diese zynische rhetorische Frage illustriert, warum es wichtig ist, auch heute noch dieses Völkermords von 1915 zu gedenken.

Denn das Gedenken ist zugleich Verpflichtung, unsere Stimmen zu erheben, wenn heute Menschen oder ganze Bevölkerungsgruppen Opfer angeblich höherer Interessen werden. Das Recht auf ein Leben in Würde und körperliche Unversehrtheit gilt für alle Menschen gleichermaßen, unabhängig von ihrer Religion oder ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Wo dieses Recht verletzt wird, dürfen wir nicht schweigen.

In diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen für die Einladung zu dieser Gedenkveranstaltung. Lassen Sie uns der unschuldigen Opfer von damals gedenken, und gleichzeitig die Menschen nicht vergessen, die heute Opfer von Krieg und Vertreibung sind. In Arzach, in Myanmar, im Sudan, im Nahen Osten, und an viel zu vielen anderen Orten auf der Welt.

Prälaten-Gespräch: Kirche und Wirtschaft starten in Reutlingen einen Dialog für die Zukunft

Reutlingen, 23. Januar 2025 – Mit einem inspirierenden Auftakt hat die Evangelische Prälatur Reutlingen das neue Dialogformat „Prälaten-Gespräch“ erfolgreich gestartet. Im Mittelpunkt des Abends standen die Herausforderungen gesellschaftlicher Transformationen und die Chancen, die Wirtschaft und Kirche gemeinsam aktiv gestalten können. Dieses innovative Forum bringt Führungspersönlichkeiten aus beiden Bereichen in einer kleineren Runde zusammen, um neue Impulse zu setzen und langfristig eine Brücke zwischen Kirche und Wirtschaft zu schlagen.

Das neue Format ist eine Weiterentwicklung der etablierten Veranstaltungsreihe „Reutlinger Gespräch Wirtschaft Kirche“, die zuletzt 2023 in der Bildungsakademie Tübingen zum 16. Mal stattfand. Während diese Veranstaltungen thematisch breit aufgestellt und für die Öffentlichkeit zugänglich waren, legt das „Prälaten-Gespräch“ bewusst den Fokus auf kleinere, persönlichere Runden.

Hauptgast der ersten Veranstaltung war Johannes Schwörer, Vizepräsident der IHK Reutlingen-Tübingen-Zollernalb und Geschäftsführer der Schwörer Unternehmensgruppe, einem Familienunternehmen mit bundesweit 1.800 Mitarbeitenden. Gemeinsam mit den anderen Gästen diskutierte er über die aktuellen Herausforderungen gesellschaftlicher Veränderungen und die Frage, wie diese aktiv gestaltet werden können. Mit dabei waren Prof. Dr. Markus Nawroth (IHK Reutlingen und Theologische Hochschule Reutlingen), Kristin Maier-Müller (G. Maier Elektrotechnik GmbH), Ingrid Peters (Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer), Pfarrer Benjamin Lindner (Evangelische Kirchengemeinde Pfullingen), Sina Heider (Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart) und Daniel Fehrle (Evangelische Regionalverwaltung Reutlingen). Moderiert wurde der Abend von Prälat Markus Schoch, Regionalbischof in der Evangelischen Landeskirche Württemberg.

Johannes Schwörer brachte die zentrale Herausforderung für Führungskräfte mit einem klaren Bild auf den Punkt: „Es gibt immer 20 % der Menschen, die vorne sind und den Karren ziehen, 10 % sind hinten und versuchen zu bremsen, und 70 % sitzen auf dem Wagen und warten ab, wohin die Reise geht. Aufgabe einer Leitung ist es, diese 70 % zu motivieren, mit nach vorne zu kommen und die Sache voranzubringen.“

Sowohl die Wirtschaft als auch die Kirche stehen angesichts der zahlreichen Umbrüche in der Gesellschaft gemeinsam vor großen Herausforderungen. Dabei betonten die Teilnehmenden einstimmig, dass es darauf ankommt, diese Veränderungen nicht zu beklagen, sondern die Chancen zu erkennen und aktiv zu gestalten.

Mit dem neuen Format möchte die Evangelische Prälatur Reutlingen den Austausch zwischen Kirche und Wirtschaft langfristig stärken. Die „Prälaten-Gespräche“ sollen zukünftig zwei Mal jährlich stattfinden und dabei weitere relevante Akteure aus Handel, Handwerk, Industrie und Kirche zusammenbringen.

Mit dem „Prälaten-Gespräch“ setzt die Evangelische Prälatur Reutlingen ein starkes Zeichen für Zusammenarbeit und Dialog in einer Zeit des Wandels. Die Auftaktveranstaltung zeigt: Wirtschaft und Kirche können gemeinsam eine aktive Rolle bei der Gestaltung unserer Gesellschaft einnehmen.

Studienreise der Prälatur ins Baltikum

Ein Bericht von Magdalena Smetana, Medienbeauftragte der Prälatur Reutlingen

Fünf Jahre war der Reutlinger Prälat Markus Schoch Pfarrer der Deutschen lutherischen Gemeinde in Riga. Seither pflegt er die Kontakte ins Baltikum und bot für die Dekan*innen und Schuldekan*innen eine Studienreise nach Estland und Lettland an.

Nach anfänglichen Reisekomplikationen ist die 25-köpfige Gruppe in Tallinn angekommen. Die Hauptstadt Estlands ist eine kleine und bezaubernde Stadt an der Ostsee. Nach einer kurzweiligen Stadtführung trafen sich die Pfarrer*innen mit dem ehem. Braunschweiger, inzwischen estnischen, Pfarrer Matthias Burghardt und sprachen mit ihm über die Volkskirche, Pfarrersgehälter und die Bedrohung aus Russland. Die Grenze zu Russland, die auch die Schengen und EU- Grenze ist, ist 294 km lang. Schon vor dem Krieg in der Ukraine war das Verhältnis zu Russland auf Grund der historischen Erfahrungen von Misstrauen geprägt. Nun hat sich die Situation auch in Bezug auf die russischsprachige Minderheit weiter verschärft. Ein Sonnenuntergang um 22.30 Uhr in diesen Breitengraden macht die Nacht nicht dunkel.

Am nächsten Tag traf sich die Gruppe mit dem Erzbischof der Estnischen Evangelisch-lutherischen Kirche (EELK) Urmas Viilma. Er berichtete über die Situation und die Entwicklung der estnischen Kirche. Übrigens: Estland und Tschechien sind die säkularsten Länder der Welt!! Auch die Beziehung zu der russisch-orthodoxen Kirche Moskauer Patriarchats ist angespannt. Estland hat dem Oberhaupt der Estnisch-Orthodoxen Kirche die Verlängerung seines Aufenthalts verweigert, weil er die Ansichten des Kremls unterstützt und die Invasion in der Ukraine rechtfertigt. Im Moment suchen die Beteiligten Parteien nach einer diplomatischen Lösung.

Riga - Lettland

Mittags ging es 4,5 Stunden durch grüne Landschaft, teilweise an der Ostseeküste mit dem Bus nach Riga (Lettland). Riga ist die Hauptstadt Lettlands, liegt an der Mündung der Düna in die Ostsee und hat etwa 600.000 Einwohner. Abends nahm die Gruppe teil an einem Konzert, einem Abendessen und einem Gespräch mit den Mitgliedern der Deutschen Gemeinde in der St. Petrikirche. Diese reformatorische Kirche im Zentrum Rigas ist mit ihrem 130 m hohen Turm ein Wahrzeichen der Stadt. Die Kirche, die in der Sowjetzeit als Museum benutzt wurde, gehört seit 2020 einer Stiftung, die durch die deutsche Gemeinde und die Evangelisch-lutherische Kirche Lettlands (ELKL) getragen wird. Der Ausblick vom Turm der Petrikirche auf die Stadt ist unbezahlbar.

„Selig sind, die da dürstet und hungert nach Gerechtigkeit“ - mit einer Andacht zu den Seligpreisungen und Nawalnys Schlusswort vor dem Moskauer Stadtgericht startete der dritte Tag. Nach einer Stadtbesichtigung stand das Okkupationsmuseum auf dem Programm. Die Geschichte Lettlands mit Unterdrückung, Deportationen und mehrfacher Okkupation ist in einer Ausstellung eindrucksvoll dokumentiert. Es war eine wichtige Vorbereitung für das anschließende Gespräch mit dem deutschen Botschafter Christian Heldt in der deutschen Botschaft. Mit klaren Worten sprach er über die Situation im Baltikum, über Russland und Europa. Die jahrelange Erfahrung und die ca. 280 km lange gemeinsame Grenze bereiten den Letten große Sorgen. Trotz Lettlands Mitgliedschaft in der NATO ist die Angst vor Russlands Angriff allgegenwärtig.

Frauenordination in Lettland

Im Kino Bize wurde der lettische Dokumentarfilm „Svārstības“ gezeigt. Einfühlsam und poetisch zeigt er den Kampf der lettischen Pfarrerinnen gegen die Abschaffung der Frauenordination, die in der lettischen evangelisch-lutherischen Kirche seit 1993 nicht mehr praktiziert wird und 2016 auf der Synode in der veränderten Verfassung offiziell festgeschrieben wurde. Im anschließenden Gespräch mit der Regisseurin Kristīne Briede und der Protagonistin und Pfarrerin Prof. Dr. Dace Balode ging es um die Gründe für die Entscheidung, die Entwicklung seit 1993 und um die Alternativen für all die ausgebildeten Theologinnen. Der Film wurde übrigens maßgeblich von der GAW-Frauenarbeit gefördert (steht auch im Abspann).

Lettische Kirche auf dem Land

Nach drei inhaltsreichen und nachdenklichen Tagen sollte der nächste Tag mit mehr Leichtigkeit gefüllt sein. Später aufstehen, später frühstücken. Besuch des Handwerkermarktes in Kalciems-Viertel, auf dem Hanfschokolade, Erdbeeren und andere Snacks eingekauft werden konnten. Entlang der Küste ging es ins Kurland nach Tukums zum Gespräch mit dem Propst der lettischen lutherischen Kirche Marcis Zeiferts und seiner Frau Ieva, die ebenso Theologin ist, aber auf Grund des Ordinationsverbots für Frauen in einem zivilen Beruf arbeitet und sich in der Kirchengemeinde ehrenamtlich in der Kinderkirche und im Frauenkreis engagiert (wahrscheinlich neben vielen anderen Aufgaben einer Pfarrfrau.) Der Propst stellte seine Gemeinde vor, sprach über die Kooperationen mit der Kommune und die allgemeine Veränderung der Kirche. Leider erwähnte er mit keinem Wort die Frauenordination und niemand aus der Gruppe stellte ihm diese Frage.

Seine Frau Ieva sprach über die Ukraine Hilfe, die sie seit 2020 leitet. Ihre Worte waren wie ein Stachel: „Nach dem Ausbruch des Krieges waren wir wie paralysiert. Wir konnten gar nicht denken und arbeiten. Dann fingen wir mit praktischer Hilfe an. Inzwischen haben wir 5000 Kerzen gegossen und 160 qm Tarnnetze hergestellt und an die Front in die Ukraine geschickt. Und es ist mehr, als nur Netze herstellen. Es ist netzwerken im wahrsten Sinne des Wortes. Wir treffen uns, erzählen uns Geschichten und unterstützen uns gegenseitig. Wir haben Erfahrungen mit Krieg und Okkupation. Im Krieg kann man Menschlichkeit am Umgang mit Frauen und Kindern messen. Unsere Mütter und Großmütter haben uns Geschichten erzählt. Wir selbst sind in der Sowjetunion großgeworden und sehen, was in der Ukraine passiert. In unserem Land tun wir so, als wäre alles ok – wir sind ja in der EU und in der Nato. Wir leben, als wäre alles OK, aber wir haben Angst und wir wissen, es kann alles passieren.“

Ein kurzer Abstecher an die Ostsee haben die Gedanken ein bisschen beruhigen lassen, aber diese Frage werden wir mit nach Hause nehmen: Wann fangen wir – wann fängt der Westen endlich an, Menschen in den baltischen Staaten zuzuhören und ihre Erfahrungen und reale Ängste ernstzunehme?

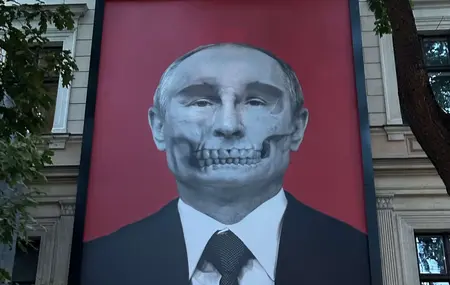

Der Abendspaziergang führte an der russischen Botschaft vorbei, die in „Straße der ukrainischen Unabhängigkeit“ umbenannt wurde. Auf eine kreative Weise protestiert das gegenüberliegende Museum für Medizingeschichte gegen Putins Krieg in der Ukraine. Die Kultureinrichtung brachte ein großes Plakat an seiner Außenfassade an, darauf zu sehen: ein als Totenkopf stilisiertes Porträt Wladimir Putins. Das Motiv wurde von einem lettischen Künstler gestaltet und den besten Blick auf das Kunstwerk haben die Mitarbeitenden der Botschaft.[1]

Deutsche Evangelische Lutherische Gemeinde in Riga

Mit einem Abendmahlsgottesdienst in der Petrikirche ging die Studienreise der Prälatur Reutlingen zu Ende. Prälat Markus Schoch predigte zum Text aus dem Epheserbrief: „So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen“. Fast prophetisch ging er in seiner Predigt darauf ein, dass wir als Hausgenossen Gottes miteinander auskommen müssen, ob es uns gefällt oder nicht. In der Gesellschaft, in der Politik aber auch in der Kirche. Wir müssen unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Frömmigkeiten und unterschiedliche Meinungen aushalten. Was uns verbindet, ist Jesus Christus - der Eckstein. Da waren die Ergebnisse der Europawahl noch nicht bekannt.

Für die meisten Teilnehmenden war es eine erste Begegnung mit diesem Teil Europas. In einer Feedbackrunde kamen verschiedene Aspekte der Reise zu Tage.: Dankbarkeit über die Vielfalt in der württembergischen Landeskirche – „selbst, wenn sie manchmal anstrengend ist“. Kopfschütteln, dass es im 21. Jahrhundert noch möglich ist, eine Frauenordination zurückzunehmen. Neues Bewusstsein für die Möglichkeiten und Ressourcen, die uns in Bezug auf die Bildungsarbeit zur Verfügung stehen. „Wir sollten weniger darüber klagen, was nicht mehr geht.“ Auch die politische Situation und die reale Angst vor dem Krieg hat einige zum Nachdenken gebracht: „Hier wird gerade Geschichte geschrieben und mitentschieden, wie es mit uns weitergeht“. Einer der älteren Teilnehmenden fasste es zusammen: „Wir aus der Nachkriegsgeneration leben in einer Blase, sind zu weit weg, zu abgehoben oder wollen die Realität nicht wahrhaben.“

Diese Reise war eine gelungene Mischung mit Begegnungen aus dem politischen und kirchlichen Leben im Baltikum und hinterlässt bei den meisten Teilnehmenden bleibende Spuren.

[1]Riga: Museum lässt Totenkopf-Putin auf russische Botschaft blicken (rnd.de)

Magdalena Smetana, Medienbeauftragte der Prälatur Reutlingen

16. Reutlinger Gespräch Wirtschaft-Kirche

Unter dem Titel „Nachfolge – eine Herausforderung für Unternehmen und Kirche“ luden die Handwerkskammer Reutlingen und die Prälatur Reutlingen der Evangelischen Landeskirche zum 16. Reutlinger Gespräch Kirche und Wirtschaft in die Bildungsakademie Tübingen ein.

Der Gastgeber und Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dr. Joachim Eisert sprach in seiner Begrüßung von „Herausforderungen einer erfolgreichen Übergabe von Unternehmen“. Was brauche es für einen gelingenden Generationenwechsel und was hilft Menschen in unsicherer Zeit Verantwortung zu übernehmen. Das waren die zentralen Fragen des Abends. Dass sich Nachkommen auch anderes entscheiden können, als den Familienbetrieb zu übernehmen, davon sprach Prälat Markus Schoch. Selbst die Bibel kenne eine solche Nicht-Betriebsübernahme. Laut Überlieferung wurde Jesus Wanderprediger und stieg nicht in den Zimmermannsbetrieb seines Vaters ein.

Bei der Podiumsdiskussion ging es um persönliche Erfahrungen mit Nachfolge und Betriebsübernahme. Prälat Markus Schoch und Sylvia Weinhold, Geschäftsführerin Unternehmensberatung der HWK, sprachen mit drei jungen Meisterinnen und Meistern, mit einer gestandenen Unternehmerin und einem jungen Pfarrer über die Fragen einer Übergabe oder Übernahme und über ihre Erfahrungen mit „Nachfolge“. „Wenn es gut geht, folgen die Menschen ihrer Berufung“, so Weinhold. Was nicht zwingend bedeute, in das Familienunternehmen einzusteigen. Der Gerüstbauer Felix Thüringer entschied sich gegen die Übernahme des Familienbetriebs. „Der Wunsch war da, aber es war kein Muss“, so Thüringer. Er schätze die Vorteile des Angestelltenverhältnisses und die finanzielle Sicherheit. Nun suche sein Vater nach einem geeigneten Nachfolger für den Familienbetrieb. Für die Dachdecker- und Klempnermeisterin Julia Peetz war es lange nicht klar, dass sie in den Betrieb einsteigt. „Ich arbeite mit Feuer und Flamme“, sagte die erfolgreiche Jungunternehmerin. Inzwischen ist sie im Betrieb eingestiegen und sieht sich in 10 Jahren in der Geschäftsführung. „Die Voraussetzungen sind gut, ich habe die Familie und gute Mitarbeiter an meiner Seite“, so Peetz. Der Dachdeckermeister Karl-Heinz Schwarzbach jr. hat sich im Vorfeld der Übernahme mit vielen Fragen beschäftigt. Der Fachkräftemangel, die finanzielle Belastung und die unsicheren Zeiten machten ihm die Übernahme nicht einfach. „Es war ein großer Druck da und die Angst, ob ich das schaffe“, berichtete Schwarzbach. Inzwischen habe sich sein Vater aus der Geschäftsführung zurückgezogen. Schwarzbach jr. führt nun mit sechs Mitarbeitern den Betrieb, die Buchhaltung und das Büromanagement übernimmt nach wie vor die Mutter. Von einer zweifachen Übernahme berichtet die Alb-Gold Geschäftsführerin Irmgard Freidler. Nach dem überraschenden Tod ihres Mannes vor 13 Jahren wurde sie „plötzlich Chefin“. Inzwischen sind die beiden erwachsenen Söhne Teil der Geschäftsleitung und bereiten sich auf die Übernahme vor. Es gehe bei guter Übergabe innerhalb der Familie um das richtige Maß an Beraten und Loslassen, so sind sich alle einig. Ein bisschen anders gestaltet sich die Übernahme innerhalb der Kirche. Pfarrer Dr. Alexander Kupsch schätzt den klaren „cut“, den es bei einem Pfarrstellenwechsel gibt. Doch in der Kirche bedeute „Übernahme“ mehr als nur den Stellenwechsel. Es sei auch die Übernahme oder Nichtübernahme von langjähriger Tradition und Liebgewonnenem. Seine Entscheidung Pfarrer zu werden sei keine bewusste, sondern mehr „naives Interesse an der Arbeit und Freude am Thema“. Er bereue die Entscheidung nicht, staune aber immer wieder über die „verrückte Vielfalt“ im Pfarrberuf.

Sowohl die Arbeit in der Kirche als auch in der Wirtschaft könne sinnstiftend sein. Ein gutes Umfeld, Freizeit, der Austausch mit Gleichgesinnten, finanzielle Sicherheit, aber auch der Glaube können Halt und Kraft geben. „Es braucht jedenfalls viel Mut und Vertrauen seitens der Nachfolger aber auch seitens der Übergeber“, fasste Eisert das Gespräch und die Berichte am Ende der Veranstaltung zusammen und bedankte sich bei den Veranstaltern für die Organisation: IHK Reutlingen, Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer in Deutschland e.V. und Prälatur Reutlingen der Evangelischen Landeskirche Württemberg.

Wissenswertes über den Sprengel

Über die Prälatur

Die Schwaben stellen ihr "Ländle" gerne als Land der Dichter und Denker vor. "Der Schelling und der Hegel, der Uhland und der Hauff, das ist bei uns die Regel. Das fällt bei uns nicht auf."

Der nicht ganz ernst gemeinte Vers spiegelt das gesunde Selbstbewusstsein der Württemberger wider. Viele kluge Köpfe haben ihre Ausbildung in der altehrwürdigen Universität Tübingen genossen. Im Evangelischen Stift haben nicht nur Theologen wie Bengel, Blumhardt oder David Friedrich Strauß ihre ersten Weihen bekommen. Auch Hegel, Hölderlin und Schelling wohnten in der "Theologenschmiede". In Stuttgart wird regiert, so sagt man, in Tübingen philosophiert.

Der Kirchensprengel wird aber nicht von Tübingen aus geleitet. Die Prälatur hat ihren Sitz in der benachbarten ehemaligen freien Reichsstadt Reutlingen.

Der besondere Reiz der Reutlinger Prälatur ist ihre Vielfalt. Von der rauen Münsinger Alb über das Neckartal bis auf die Höhen des Nordschwarzwaldes, von Neuenbürg im Norden bis hin zur Donau und fast bis zum Bodensee erstreckt sich der Sprengel. Landwirtschaft prägt zwar weite Teile der Prälatur, doch die kargen Böden sichern schon lange nicht mehr allen Menschen ihr Auskommen.

Ein Netz mit vielen mittelständischen Betrieben hat sich gebildet. Feinmechanische Industrie, Werkzeug- und Maschinenbau sowie Textilbetriebe bilden Schwerpunkte. An Tüftlern wie dem genialen Erfinder und Pfarrer Philipp Matthäus Hahn hat es nie gefehlt. Der entwickelte 1769 eine astronomische Uhr, die nicht nur Tag und Stunde, sondern auch den Stand der damals bekannten Planeten anzeigt.

Nicht nur die Landschaft in der Reutlinger Prälatur ist vielfältig, auch die Frömmigkeitsausprägungen zeigt viele Facetten. Auf einer Seite der Liberalismus der Universitätsstadt, andererseits der schwäbische Pietismus, der große Landstriche der Prälatur Reutlingen geprägt und für die Frömmigkeit Akzente gesetzt hat. Zur "Stunde" der Hahn'schen Gemeinschaft, der Süddeutschen und der Altpietisten geht man damals wie heute in der Regel zweimal die Woche. Die Mission, von jeher im Südwesten wichtiges Thema, hat mit Bad Liebenzell und Bad Sebastiansweiler, dem deutschen Refugium der Basler Mission, Zentren im Reutlinger Sprengel.

Noch in der Nachkriegszeit haben sich die evangelischen und katholischen Schulbuben geprügelt. Heute arbeiten Protestanten und Katholiken in ökumenischen Arbeitskreisen zusammen. Nur einige Kilometer neckaraufwärts von Tübingen liegt in Rottenburg der Sitz des katholischen Bischofs. Vor allem die alemannischen Orte Richtung Bodensee sind katholisch.

Eine Kirche ohne ihre Diakonie wäre undenkbar. Nicht zu vergessen sind deshalb die diakonischen Einrichtungen im Bereich der Reutlinger Prälatur wie die Mariaberger Heime, das Haus am Berg in Bad Urach oder die Sophienpflege in Tübingen. Im 19. Jahrhundert baute Gustav Werner unter dem Motto "Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert" in Reutlingen "christliche Fabriken" für behinderte Arbeiter auf.