13. Juli 1948: 75. Jahrestag der Verabschiedung der EKD-Grundordnung

Nach reformatorischem Verständnis besteht die Einheit der Kirche nicht in ihrer Organisation, sondern in der einträchtigen Verkündigung des Evangeliums. Gleichwohl gehört es zur christlichen Gemeinschaft, dass die verschiedenen Kirchen in geordnete Beziehungen zueinander treten und auch größere Zusammenschlüsse bilden. Die Gemeinsamkeit im Glauben soll auch organisatorischen Ausdruck finden. Die evangelische Kirche ist in Deutschland traditionell in Landeskirchen verfasst, die aus dem Landesherrlichen Kirchenregiment hervorgegangen sind. Ihre territoriale Abgrenzung ergibt sich aus den früheren Herrschaftsgebieten.

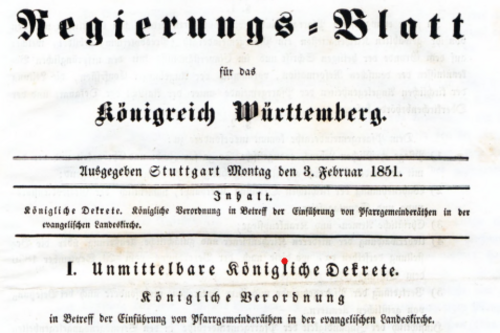

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts setzten Bestrebungen ein, sich deutschlandweit zusammenzuschließen. Es begann mit der „Eisenacher Konferenz“, in der sich Vertreter der Kirchenleitungen zu regelmäßigen Absprachen getroffen haben. 1922 wurde der Deutsche Evangelische Kirchenbund (DEKB) gegründet, der die gemeinsamen Interessen der Landeskirchen wahrnehmen, die Selbständigkeit der Landeskirchen aber nicht beeinträchtigen sollte. 1933 ging der Kirchenbund in der Deutschen Evangelischen Kirche (DEK) auf, die von Reichsbischof, Geistlichem Ministerium und Nationalsynode geleitet wurde. Teile der DEK folgten der Irrlehren der Deutschen Christen, denen die Bekennende Kirche entgegentrat. Wegen der innerkirchlichen Auseinandersetzungen und der desolaten Lage am Ende des Zweiten Weltkriegs befand sich die DEK 1945 in organisatorischer Auflösung. Eine Neuordnung der evangelischen Kirche war notwendig.

Auf einer Kirchenversammlung 1945 in Treysa wurde eine vorläufige Ordnung der EKD beschlossen und ein zwölfköpfiger Rat eingesetzt, der die evangelische Kirche nach außen vertreten und eine endgültige Ordnung vorbereiten sollte. Diese Ordnung wurde am 13. Juli 1948 verabschiedet. Dabei knüpfte man nicht an die DEK, sondern an den DEKB an und bildete drei Organe: die Synode als Repräsentation der evangelischen Christenheit, die Kirchenkonferenz als Vertretung der Landeskirchen und den Rat als ständiges Leitungsorgan, das von Synode und Kirchenkonferenz gemeinsam gewählt wird. Anders als die Landeskirchen kennt die EKD kein Amt eines leitenden Geistlichen, wenn auch der Vorsitz im Rat bisher immer mit einer Person besetzt worden ist, die in einer Landeskirche das geistliche Leitungsamt innehat.

EKD ist „als Gemeinschaft ihrer Gliedkirchen Kirche“

Besonderen Belastungen war die EKD durch die deutsche Teilung ausgesetzt. Wegen des staatlichen Drucks haben sich die Landeskirchen in der DDR 1968/69 von der EKD gelöst und mit dem Bund der Evangelischen Kirchen (BEK) eine eigene Organisation gebildet. Diese Trennung ist von der EKD nur als Faktum hingenommen, aber nicht rechtlich anerkannt worden. Darum konnte 1991 durch ein bloßes Wiederaufnehmen der Mitgliedschaft die kirchliche Einheit wieder hergestellt werden.

Von Anfang an umstritten war die Frage, inwieweit die EKD als Kirche zu bezeichnen ist. Im Laufe der Zeit hat es charakteristische Wandlungen gegeben. 1948 bestand zwischen den lutherischen, reformierten und unierten Landeskirchen keine umfassende Kirchengemeinschaft. Ein gemeinsames Abendmahl war noch nicht möglich. Darum konnte die EKD nur als „Bund“ bekenntnisbestimmter Kirchen gegründet werden. Nachdem 1973 mit der Leuenberger Konkordie die volle Kirchengemeinschaft zwischen allen Landeskirchen und weiteren evangelischen Kirchen in Europa festgestellt worden ist, konnte die EKD als „Gemeinschaft“ ihrer Gliedkirchen bezeichnet werden. Durch eine Ergänzung der Grundordnung wird nunmehr festgestellt, dass die EKD „als Gemeinschaft ihrer Gliedkirchen Kirche“ ist. Sie ist damit nicht in gleicher Weise Kirche wie die Landeskirchen, sondern gibt der kirchlichen Einheit der lutherischen, reformierten und unierten Landeskirchen in Deutschland organisatorische Gestalt.

Prof. Dr. Hans Michael Heinig und Dr. Hendrik Munsonius

Literatur:

- Hans Ulrich Anke, Evangelische Kirche in Deutschland, in: Hans Michael Heinig/Jens Reisgies (Hrsg.), 100 Begriffe aus dem evangelischen Kirchenrecht, 2019, S. 53–57.

- Herbert Claessen, Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland. Kommentar und Geschichte, 2007.

- Heinrich de Wall / Stefan Muckel, Kirchenrecht, 5. Auflage, 2017, S. 380–388.

- Hendrik Munsonius, Evangelisches Kirchenrecht. Grundlagen und Grundzüge, 2015, S. 152–158.