28.08.2025

Interview mit Direktor Stefan Werner über den Neubau des Oberkirchenrats

Neues Dienstgebäude: „Der Oberkirchenrat ist auch ein Ort des Austausches. Und darauf wird es ankommen, wenn wir Lösungen finden wollen.“

Die 450 Mitarbeitenden des Oberkirchenrats, der zentralen Verwaltungsbehörde der Evangelischen Landeskirche in Württemberg mit über 1.100 Kirchengemeinden und 1,7 Millionen Kirchenmitgliedern, sind ab Juli in das neue Dienstgebäude in Stuttgart eingezogen. Der Neubau wurde von 2022 bis 2025 errichtet. Im Interview erzählt Direktor Stefan Werner von der Notwendigkeit und Planung des Neubaus, den ersten Erfahrungen mit dem offenen Bürokonzept und weshalb die Kirchenleitung beim „Clean Desk“-Modell mitmacht.

Interview mit Direktor Stefan Werner über den Neubau, veränderte Arbeitsbedingungen und warum trotz Bauprojekt der Verwaltungszentrale keine Kirchengemeinde stärker sparen muss

Herr Werner, in schwierigen Zeiten einen Neubau umsetzen: Hatten Sie da manchmal Bauchschmerzen?

Direktor Stefan Werner: Ja, natürlich. Gerade, wenn man in der Kirche baut. Da denkt man vielfach an die – ich nenne es mal – inhaltlichen Gebäude, mit denen die Kirche ihren Verkündigungsauftrag erfüllt. Insoweit ist die Investition in ein Bürogebäude für die „Zentrale“ immer schwierig zu vermitteln. Allerdings: Wann waren passende Zeiten für ein solches Projekt? Vor 50 Jahren wäre das auch schwierig zu vermitteln gewesen. Dennoch muss man auch oder gerade in herausfordernden Zeiten irgendwann notwendige Entscheidungen treffen.

Und der Neubau war notwendig?

Werner: Das alte Dienstgebäude war so stark sanierungsbedürftig, wir hätten es gar nicht weiterbetreiben können. Keinen einzigen Euro auszugeben und es so zu belassen oder nur ein wenig umzubauen waren keine Optionen. Die Alternative wäre eine sehr teure Grund- bis hin

zur Kernsanierung des Altgebäudes gewesen aufgrund der Elektroinstallationen, der energetischen Situation, den Brandschutzauflagen und den Vorbereitungen für immer stärker werdendes digitales Arbeiten.

Kritiker sagen, der Oberkirchenrat hat sich mit dem Neubau einen Palast gebaut. Was sagen Sie dazu?

Werner: (lacht) Das würde ich bestreiten. Aber ich kann es auch belegen. Der Neubau hat vielfach bei denen, die die Baustelle besucht haben – auch bei mir selbst – das Gefühl erweckt, es würde wesentlich größer gebaut als das vorher der Fall war. Wir hätten einen größeren Neubau seitens der Baubehörden aber auch gar nicht genehmigt bekommen. Einen Palast sehe ich also nicht. Ich glaube, das wird allen auffallen, die das Gebäude von innen sehen.

Inwiefern?

Werner: Wir sind sehr effizient mit den Flächen umgegangen. Wir haben ein offenes Bürokonzept, keine Einzelbüros mehr, auch für die Leitungsebene. Der Landesbischof und ich haben keine Einzelzimmer. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass wir hier mit eigenem Zimmer und Vorzimmer und ähnlichem „residieren“. Wir haben wechselnde Schreibtische, die wir buchen, auf den offenen Flächen wie alle anderen Mitarbeitenden auch. Der Oberkirchenrat hat 450 Mitarbeitende und im Neubau dafür nun 350 Arbeitsplätze. Das funktioniert mit Desk Sharing und Homeoffice. Zudem sind durch Außentermine, Dienstreisen, Urlaub oder Erkrankung nicht jeden Tag alle Mitarbeitenden im Gebäude anwesend. Das zeigen jetzt schon die ersten Wochen der Nutzung.

Das offene Bürokonzept hat im Vergleich zum Einzelzimmer akustische Nachteile. Diese haben wir versucht, durch die Qualität der Möblierung und die Ausstattung der Kommunikations- und Ruhezonen im Haus, aufzuheben. Unsere Leitschnur war immer ein Gebäude mittlerer Ausstattung und Güte herzustellen, und das haben wir auch konsequent durchgezogen, also weit weg von Palast.

Wieso haben Sie sich für ein offenes Bürokonzept entschieden?

Werner: Wir sind darauf angewiesen, sehr viel stärker in Teamstrukturen zu arbeiten. Das kooperative Arbeiten und eine starke Kommunikation zwischen den Fachdezernaten haben in der Vergangenheit immer mehr an Bedeutung gewonnen. Das wird sich fortsetzen. Ich verspreche mir von der offenen Bürostruktur auch ein besseres Arbeitsergebnis. Weil ich glaube, dass die Fragestellungen, die wir als Kirche zu bewältigen haben und die Antworten, die wir geben müssen, es erforderlich machen, dass unsere vielen Fachabteilungen bei diesen Antworten gut zusammenarbeiten müssen. Das Bürokonzept ermöglicht das. Schon jetzt merke ich, dass dadurch mehr Begegnungen möglich sind. Das tut uns allen gut. Außerdem können wir im Neubau wesentlich mehr Mitarbeitenden einen Arbeitsmittelpunkt geben. Was auch dazu führt, dass wir in größerem Maß Außenstellen auflösen können.

Zudem müssen wir uns im Oberkirchenrat mit den starken Ruhestandjahrgängen und dem Fachkräftemangel künftig noch stärker als Arbeitgeber am Markt bewähren. Das offene Bürokonzept ist auch in diesem Punkt meines Erachtens ein zukunftsgerichtetes. Das sieht man auch, wenn man andere neu errichtete Büroflächen betrachtet, und das hat auch Gründe.

Wie kommt diese offene Bürostruktur bei den Mitarbeitenden an?

Werner: Wir haben ja jetzt die ersten Wochen der Nutzung hinter uns und die Mitarbeitenden haben uns überwiegend ein sehr positives Feedback gegeben. Wir haben in dieser offenen Bürostruktur buchbare Schreibtische, kommunikative Zonen, aber natürlich auch Rückzugsräume, in denen man in Ruhe arbeiten kann oder eine vertrauliche Besprechung durchführen kann.

Und wie lebt es sich als Direktor des Oberkirchenrats ohne eigenes, geschlossenes Büro?

Werner: Wenn Sie mich so persönlich fragen und nach den ersten Wochen, in denen ich wie alle anderen einen Schreibtisch im Rahmen eines Buchungssystems buche, der dann auch an unterschiedlichen Stellen sein kann, kann ich mit guten Gewissen sagen: Es lebt sich gut. Es macht mir sogar Spaß, so zu arbeiten, weil ich einfach mit Mitarbeitenden ganz anders ins Gespräch komme. Und wenn wir vertraulich sprechen müssen, dann buchen wir uns einen entsprechenden Raum. Ich habe mich natürlich auch umstellen müssen, ich war vorher kein „Clean-Desker“. Ich bin es jetzt geworden, fühle mich wohl in dieser neuen Situation und kann sie nur jedem anderen empfehlen. Uns war bei der Umsetzung des Konzepts wichtig, dass wir hier keine Hierarchien schon bei der Frage der Ausstattung von Zimmern oder Büroräumen abbilden, sondern dass es egalitär ist.

Trotzdem ist der Neubau dennoch ein stark erklärungsbedürftiges Projekt, oder?

Werner: Natürlich muss man das vor allem in unseren Kirchengemeinden erklären, weil es in einer Zeit stattfindet, in der wir sowohl auf der Ebene der Landeskirche Einsparungen umsetzen als auch in den Kirchengemeinden und das dort vor allem im Bereich der Gebäude geschieht. Aber da muss man auch ganz klar sagen: Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.

Die Tatsache, dass wir neu gebaut haben, hat nicht dazu geführt, dass wir im Bereich der Kirchengemeinden stärker einsparen müssen. Das sind zwei verschiedene Töpfe. Es muss keine Kirchengemeinde stärker sparen, weil der Oberkirchenrat gebaut hat. Durch die effizientere Raumnutzung im Neubau können wir sogar einen Einsparbeitrag erbringen, indem wir in größerem Maße Außenstellen aufgeben können.

Wie sieht es denn mit dem Thema Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit aus?

Werner: Das waren Themen, die uns im Oberkirchenrat und auch unserer Synode sehr wichtig waren. Als wir das Konzept vorgestellt haben, hat unsere Landessynode sehr starken Wert daraufgelegt, dass im Bereich der Bewirtschaftung des Hauses, also insbesondere Heizung und Kühlung, was eine zunehmende Rolle spielt, ein Konzept verfolgt wird, das nachhaltig ist und aktuellen Umweltstandards standhält.

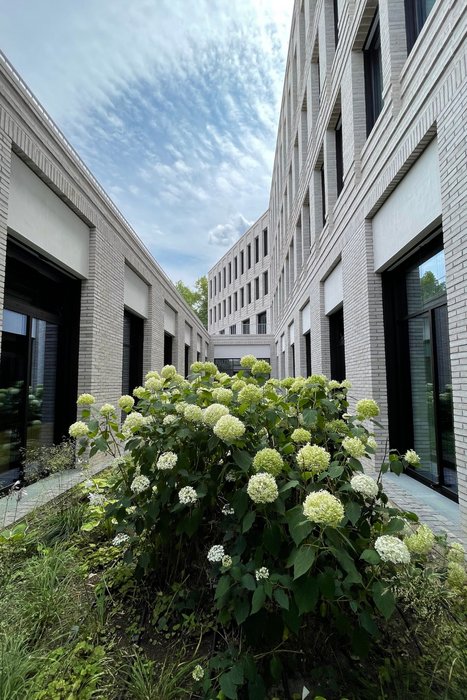

Ein Neubau ist natürlich eine Umweltbelastung, das muss man klar benennen. In der Baustelle musste auch einiges an Vegetation weggenommen werden. Wir haben versucht, die Bäume und die Bepflanzung des Altgrundstücks so weit zu halten, wie es möglich war. Das wird jetzt alles wieder begrünt werden, angepflanzt werden. Wir werden im Ergebnis später mehr Bäume auf dem Grundstück haben, als das vorher der Fall war. Aber auch die notwendige Grundsanierung und Entkernung des Altgebäudes und energetische Sanierung wären nicht ohne große Baustelle abgelaufen.

Durch den Neubau konnten wir zudem ein möglichst nachhaltiges und umweltfreundliches, modernes Heizungskonzept umsetzen: Durch Solarenergie und eine Solar-Eisspeicherheizung können wir das Gebäude sowohl beheizen als auch kühlen. Es gibt in Stuttgart nur wenige Beispiele, wo so etwas schon in Anwendung ist. Da sind wir stolz drauf, weil wir sowohl die Anforderungen an das Heizen des Gebäudes im Winter abdecken können, ohne den Einsatz von fossilen Brennstoffen, als auch den Kühlbedarf des Gebäudes ohne mechanische Klimaanlage, die ja auch nur bedingt umweltfreundlich ist, bewerkstelligen können.

Wie funktioniert die Solar-Eisspeicherheizung?

Werner: Im Winter entsteht ein Eisblock und durch den Prozess Wasser-zu-Eis können wir heizen, da entsteht Wärmeenergie, die wir nutzen. Im Sommer können wir diesen sehr großen Eisblock, der unterirdisch entsteht, abtauen. Das Eiswasser fließt in Kanälen in den Decken und kühlt unser Gebäude. Nicht im selben Maß wie eine mechanische Klimaanlage, aber so, dass man gut arbeiten kann. Man darf ja die Jahreszeiten durchaus auch spüren. Wir haben keine Einheitstemperatur angestrebt, aber eine Temperatur, in der sich gesund arbeiten lässt.

Worauf wurde beim Neubau geachtet?

Das neue Gebäude hat eine andere Ausrichtung, nämlich eine Längsausrichtung, was der Stadt Stuttgart wichtig war wegen der Frischluftschneisen. Also das ist an der Stelle tatsächlich transparenter: Die Anwohner müssen nicht mehr um dieses Gebäude herumlaufen, weil es ein Querriegel ist, sondern es sind drei längs ausgerichtete Gebäude. Und das war auch der Grund, dass die Stadt eine geringfügige Verbreiterung der Baukörper erlaubt hat, die uns dann wieder die Möglichkeit zu modernen Bürokonzepten erst eröffnet hat. Es war also ein ganz wesentlicher Punkt. Benennen möchte ich aber auch die energetische Situation, das ist klar. Unsere miteinander verbundenen Gebäude aus den 50er, 60er, 80er Jahren sind energetisch nicht auf dem Stand gewesen und wir hätten sie auch nicht so ertüchtigen können, wie das gewünscht und nötig wäre.

Was ich Ihnen als Direktor bei der architektonischen Planung wichtig gewesen?

Werner: Dass wir hier ein Gebäude herstellen, das auch unseren Nachfolgern dient. Selbst wenn man in einigen Jahren zu anderen Überlegungen oder Schlüssen kommt, was die Bürostruktur betrifft. Das ist in diesem Gebäude gut möglich, weil es statisch so errichtet ist, dass die Innenwände flexibel gestaltet werden können. Weiterhin haben wir viele

Sitzungsräume für Besprechungen mit internen und externen Gruppen und Partnern, mit Kirchen, mit Gemeinderäten in unseren Kirchengemeinden. Da gibt es aktuell sehr viel Besprechungsbedarf durch die Gebäudekonzeptionen vor Ort und auch Haushaltsfragen, die zu klären sind und, und, und. Auch unsere Synode kann hier mit ihren Ausschüssen tagen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Zukunft der Kirche: Dass wir bei den vielen Problemen, die gesellschaftlich und innerkirchlich zu lösen sind, gut im Gespräch sind und dass man auch gerne hierherkommt.

Wichtig war uns auch, dass der Arbeitsplatz schön ist. Ich sag's ganz bewusst, dass die Dinge farblich zusammenpassen und dass sich die Mitarbeitenden hier auch wohlfühlen. Wir möchten, dass Mitarbeitende gerne hier an diesen Arbeitsplatz kommen, weil wir der Überzeugung sind, dass ein solches Umfeld auch das Arbeiten erleichtert und positiv beeinflusst. Der Oberkirchenrat ist auch ein Ort des Austausches. Und ich glaube, auf diesen Austausch wird es sehr ankommen, wenn wir gute, angemessene und gemeinsam zu vertretende Lösungen für unsere Kirche jetzt und in der Zukunft finden wollen.

Was erhoffen Sie sich denn persönlich von dem Neubau?

Ich erhoffe mir von dem Neubau, dass er uns in unserer Arbeit beflügelt, dass man gerne hierherkommt und gerne hier arbeitet. Ganz einfach. Ich stelle es an mir selbst fest. Ich habe es aber auch schon oft jetzt von Mitarbeitenden gehört, die mir gesagt haben, ich komme einfach gerne hierher. Und das ist für mich erst mal ein Zeichen, dass wir mit der Konzeption nicht ganz daneben lagen.

Daten, Zahlen, Fakten zum Neubau in Stichworten:

- Planungsbeginn: 09/2018

- Baubeginn: Baubeginn mit Abbruch des Bestands nach Baugenehmigung im November 2021 / Baubeginn Rohbau Juni 2022

- Bauende: Fertigstellung (bezugsbereit) 07/2025 / Restarbeiten erfolgen im laufenden Betrieb

- Gesamtfläche: BGF ca. 17.450 qm

- Gesamtkosten: Das genehmigte Budget in Höhe von 62,79 Mio € wurde eingehalten

Einblicke in den Neubau

Damit Sie nichts verpassen:

Hinweis für Kirchengemeinden

Kirchengemeinden sind herzlich eingeladen, Texte wie diesen von www.elk-wue.de in ihren eigenen Publikationen zu verwenden, zum Beispiel in Gemeindebriefen. Sollten Sie dabei auch die zugehörigen Bilder nutzen wollen, bitten wir Sie, per Mail an kontakt@

Schon gewusst?

Was es mit der Kirchensteuer auf sich hat, wie sie bemessen wird und welche positiven Effekte die Kirchen mit der Kirchensteuer an vielen Stellen des gesellschaftlichen Lebens erzielen, erfahren Sie auf www.kirchensteuer-wirkt.de.