Die Projekte der digitalen Roadmap

Im Sinne der Bündelung von Digitalisierungsthemen berichten wir hier über den Fortschritt der digitalen Roadmap mit Ihren zehn Themenfeldern und 150 Einzelmaßnahmen.

Sie finden im Folgenden eine Auswahl der aktuell laufenden Teilprojekte, sortiert nach den Themenfeldern der Roadmap.

An den Teilprojekten arbeiten verschiedene Bereiche der Landeskirche und des Oberkirchenrats. Wenn Sie nähere Fragen zu einem Projekt haben, schreiben Sie gerne an digiteam@

Ganzheitliches Kommunikationskonzept

- Multi-Kanal-Ansatz: Verzahnung aller Kommunikationsmaßnahmen, stärkere Orientierung hin zu Social Media

- Interne Kommunikation: Verbesserung der internen Kommunikation

- Operative Leitlinien: Standards für die Nutzung von (digitalen) Kommunikationskanälen

- Kommunikationsformate: Raum für Erprobung neuer Kanäle, Technologien und Arten der Kommunikation

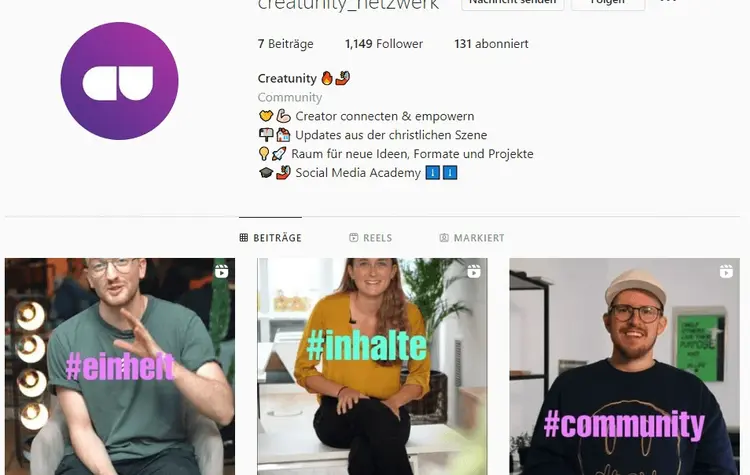

Social Media Next Level

Wir sind überzeugt, Menschen suchen im digitalen Raum nach Antworten auf für sie relevante Fragen. Wer hier präsent ist, hat auch eine Möglichkeit, im Analogen zu überzeugen. Doch dies geschieht nicht von selbst, es braucht ein das Potenzial der digitalen Medien voll ausschöpfendes, auf Kirche zugeschnittenes Konzept. Ein eben solches hat DaveAdams , einer der weltweit ersten Online-Pastoren, entwickelt und international mehrfach erfolgreich erprobt. Zusammen mit ausgewählten Kirchengemeinden setzen wir dieses Modell, angepasst an die Gegebenheiten der Gemeinden vor Ort, erstmals im Raum einer deutschen Landeskirche um. Dabei gehen wir davon aus, dass die geeignetste Ebene für die praktische Durchführung die der Region ist. Mehr Hintergrundinformationen über das Projekt von Dave Adams finden Sie unter metachurchbook.com.

Optimierung von Bestandsprozessen

Die Optimierung von Prozessen bringt zahlreiche Vorteile für die Zukunft der Evangelischen Landeskirche mit sich:

- Die Verschlankung von Verwaltungsprozessen führt zu einer Verbesserung der Arbeitsleistung und höherer Mitarbeitendenzufriedenheit

- Der Bedarf nach transparenter interner Kommunikation wird bedient

- Klare Strukturen und Richtlinien ermöglichen die Einsparung von wertvollen Ressourcen sowie die Steigerung der Effizienz im Arbeitsalltag bei gleichzeitiger Entlastung der Mitarbeitenden

Hierzu umgesetzte Vorhaben beinhalten u.a. die Erstellung einer Prozesslandkarte, ein Online-Antrag für Bauvorhaben und die Umsetzung der Büroverfügung 2.0.

Buchungsplattformen und Adressdatenmanagement

In der Landeskirche gibt es ein breites Spektrum an Veranstaltungen und Veranstaltungsanbietern. Von der Kirchengemeinde, die ihr Posaunenkonzert bekannt machen will, über die verschiedenen Bildungsanbieter bis hin zu den Tagungsstätten. Um einen Überblick über die Bedarfe und Anforderungen der verschiedenen Akteure in Bezug auf eine Softwareanwendung zur Planung, Organisation, Durchführung sowie Abrechnung jeglicher Veranstaltungen zu bekommen, wurden im 1. Halbjahr 2021 exemplarisch mit Vertretern aus allen Bereichen die Ist-Prozesse aufgenommen und nach BPM2 modelliert. Schwachstellen wurden identifiziert und Verbesserungspotenziale festgehalten. Die Ergebnisse wurden an das Referat 7.4 übergeben und fließen dort nun in die Entscheidung über die weitere Softwarestrategie ein.

Optimierung der Zusammenarbeit

- Wissensmanagement: Wissen, wo Wissen bereits liegt

- Digitales Arbeiten in Gremien

- Projektmanagement: Einsatz von mehrwertbietenden Projektmanagementmethoden - und tools

- Informationsteilung: Erhöhung der Kommunikationsgeschwindigkeit

- Organisationstransparenz: Abbau von „Silostrukturen“ und Erhöhung der Transparenz nach innen und außen

Teams Fläche: Antragsformular

Spätestens seit der Corona-Krise ist Microsoft Teams für seine Chat- und Videokonferenz-Funktion bekannt. Diese Funktion ermöglicht es, gut miteinander kommunizieren zu können. Jedoch können weitere, bisher nicht verfügbare Funktionen Sie in Ihrer digitalen Zusammenarbeit unterstützen. Diese sind jedoch erklärungsbedürftig, weshalb wir von einer pauschalen Freigabe abgesehen haben.

Um Ihnen einen Zugang zu diesen Funktionen zu ermöglichen und Sie bestmöglich bei der Anwendung zu unterstützen wurde das Ansprechpartner-Team-Programm entwickelt. Falls es in Ihrem Umfeld bisher keine/n Ansprechpartner*in gibt, können Sie sich oder eine/n digitalaffine*n Mitarbeiter*in aus Ihrem Zuständigkeitsgebiet durch Eintragen in dieses Formular (https://bit.ly/2UihScP) für diese Rolle benennen.

Diese/r zentrale/r Ansprechpartner*in soll als Multiplikator in Ihrer Organisationseinheit fungieren.

Natürlich lassen wir die benannten Ansprechpartner*innen mit dieser Funktion nicht allein! Der Kreis der Ansprechpartner durchläuft zunächst eine Schnellschulung in Form eines Webinars (Zeitbedarf ca. 2 Stunden) und es stehen weitere Ressourcen zur bedarfsgerechten Fort- und Weiterbildung sowie der Vernetzung mit anderen Ansprechpartner*innen zur Verfügung. Zudem besteht für die Ansprechpartner*innen die Möglichkeit, sich über ein Kontaktformular an ein Support-Team zu wenden und die Freischaltung weiterer Funktionen, insbesondere die Erstellung eines Teams für die jeweilige Organisationseinheit zu beantragen.

Entwicklung Leitbild: Digitalisierungsprojekt

- Raum für Diskussion: Konstruktive Auseinandersetzung und Entwicklung einer gemeinsamen Haltung über Ziele und Vision

- Einigkeit: Betrachtung unterschiedlicher Sichtweisen im Hinblick auf Positionierung

- Stabilität: Richtlinie bei der Entwicklung aller strategischen und operativen Initiativen und Projekte

- Kolloquium Kirche und Gesellschaft: Gesellschaftliche Folgen des digitalen Wandels diskutieren und auf Relevanz für kirchl. Arbeit bewertet

Ethical Design Sprint

Für die Evangelische Landeskirche in Württemberg spielt die Frage der Ethik in der Digitalisierung im Rahmen ihrer digitalen Roadmap eine herausragende Rolle.

Um Antworten auf aktuelle ethische Fragen in der digitalisierten Welt zu finden, haben die Evangelische Landeskirche in Württemberg und der Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer (AEU) ein dialogisches Diskursmodell entwickelt, das auf der DesignThinking- Methode basiert, die im Rahmen agiler Methoden in Firmen eingeführt ist und für die Bearbeitung ethischer Fragen adaptiert wurde.

Der Ethical Design Sprint (EDS) ist ein Workshop-Format, in dem konkrete ethische Fragestellungen bearbeitet werden. Dies wurde in analogen Präsenz-Workshops erprobt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde zusätzlich ein digitales Format entwickelt, das ebenfalls schon in verschiedenen Konstellationen erfolgreich durchgeführt wurde. Alle Formatvarianten des EDS haben gemeinsam, dass Teilnehmende aus Kirche, kirchennahen Einrichtungen und Unternehmen zusammenkommen, um voneinander zu lernen und gemeinsam bestmögliche Antworten auf die ethischen Fragestellungen zu finden.

Ziel der Landeskirche mit dem EDS ist einerseits, eigene Fragestellungen unter Mithilfe der anderen Teilnehmenden zu beantworten – und andererseits, die eigenen Erfahrungen und Kompetenzen für Unternehmen dort einzusetzen, wo sie zur Förderung eines lebenswerten Miteinanders (im christlichen Sinne) beitragen.

Um das Modell über die Grenzen der eigenen Landeskirche hinaus bekannt zu machen, fand ein sog. Multiplikatoren-Sprint statt. Hierzu waren Interessierte anderer Gliedkirchen der EKD sowie aus dem Bereich der Diakonie eingeladen. Denn über das Diskursformat des EDS zu lesen, ist die eine Sache. Um die Vorzüge und Lösungsansätze kennenzulernen, muss man den EDS als Teil des Formats aber selbst erleben.

Ansprechpartner in der Landeskirche ist Dr. Jan Peter Grevel.

Digitalisierung des Gemeindeamts

- Zielgruppenorientierung: Ausrichtung an Bedürfnissen in Gemeinden

- Standardisierung: Erarbeitung von Standards

- Pfarramt: Verschlankung der Verwaltungsarbeit zur Fokussierung auf Kernaufgaben (Verkündigung, Seelsorge etc.)

- Gemeinschaft: Ergänzung der Kommunikation und Interaktion mit Gemeindemitgliedern und öffentlichen Interessengruppen durch Nutzung digitaler Kommunikationskanäle

WLAN in Kirchengemeinden

Im Projekt „(Freies) WLAN in Kirchengemeinden“ hatten wir (das Projektteam) das Ziel, Unterstützungsangebote für Kirchengemeinden zu erarbeiten, die Netzwerktechnik/WLAN in Ihrem Gemeindehaus oder Ihrer Kirche installieren wollen. Wir haben unter anderem die rechtliche Situation betrachtet, um einen möglichst sicheren Betrieb für die Kirchengemeinden zu ermöglichen. Ausgehend von einer Analyse der Bedarfe der Kirchengemeinden haben wir als Hauptproblemfelder mangelnde Informationen und zu wenig Austausch- und Vernetzungsmöglichkeiten identifiziert. Daher haben wir eine Unterseite auf elk-wue.de erstellt, die Informationen und Angebote im Kontext Netzwerkinstallation und WLAN bündelt. Die Seite soll zur Erstinformation dienen und Interesse an einer Beschäftigung mit der Thematik wecken. Zur Erarbeitung der Inhalte haben wir den Prozess der Internet- und Netzwerkinstallation bei drei Kirchengemeinden begleitet. So sind praxisnahe Inhalte entstanden. Eine Austauschplattform für Interessierte ist in Entwicklung.

Plattform Kirche: Digitale Gemeinschaft

- Gottesdienst: Durch digitale Vor- und Nachbereitung erhält Gottesdienst eine stärkere Präsenz im Alltag von Gläubigen

- Partizipation: Teilhabe am Gemeindeleben und persönliches Engagement

- Interaktion: Nutzung zielgruppenrelevanter digitaler Plattformen (Soziale Netzwerke, Ideenplattformen, Streaming-Dienste)

- Mitgliederservices: Digitalisierung von Services verbessert die erfahrbare Qualität kirchlicher Angebote

Bildungsportal

Das Bildungsportal der Kirchen bietet eine Fülle an kirchlichen Bildungsangeboten.

Egal, ob für Erwachsene, Familien oder Jugendliche, ob es dabei um Vorträge, Seminare, Selbstlernkurse, Krabbelgruppen, Camps oder Reisen geht, egal ob evangelisch, katholisch oder methodistisch, egal, ob Gemeinden vor Ort, kirchliche Bildungswerke, Familienbildungsstätten oder Jugendwerke. Die Angebote werden von einem Netzwerk kirchlicher Anbieter präsentiert. Darunter zum Beispiel die evangelische Kirche in Württemberg, die katholische Kirche der Diözese Rottenburg Stuttgart, der evangelischen Erwachsenenbildung in Baden, der katholischen Erwachsenenbildung der Erzdiözese Freiburg, der methodistischen Kirche Deutschland.

Mehr Informationen sind unter www.kilag-digital.de zu finden.

Aber Achtung: Ein Zugang muss aktiv beantragt werden. Eine Anmeldung im Bildungsportal der Kirchen muss unter bildung-kirchen.de erfolgen.

Kompetenzzentrum Online-Kirche

- Seelsorge: Bestehende Seelsorgeformate (Telefonseelsorge) um digitale Kanäle (Chat- und Video-Seelsorge-Angeboten) ergänzen

- Social-Media-Kommunikation: Interaktion mit Gläubigen findet ergänzend zur persönlichen Kommunikation in sozialen Netzwerken statt

- Digitale Mission: Kirche wird befähigt, Menschen dort zu erreichen, wo sie online unterwegs sind

- Dienstleistungen: Bündelung von Services in digitalem Kompetenzzentrum

Digitale Kirchtürme

„Digitale Kirchtürme“ sind eine Initiative der EKD, um Gemeinden und Kirchenstandorte in Suchmaschinen und Navigationsgeräten schneller auffindbar zu machen. Im Aktionszeitraum haben die teilnehmenden Gemeinden rund 1.200 Standorte (Kirchen, Gemeindehäuser und Gemeindebüros) der Landeskirche auf der Plattform yext eingepflegt. Diese Plattform sendet die Adress- und Kontaktinformationen an über 30 Suchmaschinen sowie Anbieter von Navigationssoftware. Als Nebeneffekt wurde für jeden Standort automatisiert ein „Google My Business“-Konto eingerichtet, das nun von den Kirchengemeinden übernommen werden kann.

Gemeinden, die an diesem Projekt nicht teilgenommen haben, können direkt ein Konto bei Google My Business einrichten. Hier finden Sie weitere Informationen zur Einrichtung eines Google-Kontos und Erläuterungen, wie Sie einen Eintrag bei Google My Business beanspruchen können.

Digital Hub: „Zukunft der Kirche“

- Zielgruppenorientierung: Nutzerzentrierte Entwicklung digitaler Lösungen anhand der Bedürfnisse von Mitgliedern und Mitarbeitenden

- Methodische Kompetenz: Einsatz etablierter Innovationsmethoden (Lean Startup, Design Thinking, Narratives Storytelling) zur Entwicklung von Innovationen

- Austauschformate: Netzwerkveranstaltungen (Meetups, Barcamps, Hackathons) ermöglichen Informationsaustausch und Wissenstransfer

Coworking

Coworking ist eine neue Arbeitsform, bei der Selbständige, Start-ups, Kreative und Unternehmen unter einem Dach – in einem Coworking Space – unabhängig und gleichzeitig auch zusammenarbeiten. Obwohl alle an individuellen Projekten arbeiten, sind Austausch und gegenseitige Hilfe zentraler Bestandteil. Coworking Spaces entwickeln sich zum „dritten Ort“ modernen Arbeitens neben dem klassischen Arbeitsplatz im Büro und dem eigenen Zuhause. Basierend auf geteilten Grundwerten könnte Coworking für Kirche u.a. interessant sein unter den Aspekten Gemeindeentwicklung, Innovation und Immobiliennutzung. Im Rahmen dieses Projektes werden Relevanz und Umsetzbarkeit für die Landeskirche analysiert. Erste Erfahrungen wurden in der Landeskirche schon mit einem temporären Coworking Space gesammelt, dem fishHub.

Die evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung "midi" hat die Erfahrungen aus der Befassung mit dem Thema Coworking in mehreren Landeskirchen auf einer Infoseite zusammengetragen: Coworking in der Kirche von midi (mi-di.de)

Entwicklung von Innovationen

- Zielgruppenverständnis: Verständnis der eigenen Zielgruppen durch Analyse von Daten zur bedarfsorientierten Entwicklung von Services

- Evaluationskultur: Die Auswertung von Daten bzgl. Nutzung von Kanälen, Plattformen und Dienstleistungen

- Datennutzung: Vorhandene sowie neue Datenquellen werden vereinheitlicht, analysiert und Zielgruppen zur Verfügung gestellt

- Wertschöpfung: Vorhandene Daten zum Wohle der Menschen nutzen

Open Innovation

Für die Innovations- und Weiterentwicklung braucht eine Organisation Impulse von außen. Im Rahmen eines Forschungsprojekts in einer Kooperation mit der Hochschule Pforzheim und dem Ferdinand-Steinbeis-Institut wurden Möglichkeiten untersucht, diesen Open-Innovation Ansatz in der Ev. Landeskirche in Württemberg zu implementieren. Ermöglicht wurde das Projekt durch die Förderinitiative Mittelstand 4.0. Betrachtet wurden verschiedene Open-Innovation-Plattformen. Dabei wurden zwei Innovationswettbewerbe durchgeführt. Weitere Infos zu den Wettbewerben und Ergebnissen finden Sie hier:

Open Innovation Wettbewerb zu Trauerbegleitung während Corona

Zweiter Open Innovation Wettbewerb der Landeskirche

Querschnittsthema: Kulturwandel

Eines der zentralen Themenfelder der digitalen Roadmap ist der „Kulturwandel“ innerhalb der Landeskirche.

Forum Digitalisierung

Das Forum Digitalisierung ist eine Veranstaltungsreihe der Landeskirche im halbjährlichen Turnus. Jedes Forum steht unter einem bestimmten Thema, der verbindende Faden ist immer die Digitalisierung. Themen vergangener Foren waren zum Beispiel: „Chancen und Auswirkungen der Digitalisierung für Diakonie und Sozialwirtschaft" oder „Digitalisierung und kirchliche Bildung“. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, verschiedene Aspekte der Digitalisierung zu beleuchten, Inspiration zu bieten sowie den Austausch rund um Digitalisierungsthemen zu fördern. Teilnehmen können der Landeskirche verbundene Personen aus dem Haupt- und Ehrenamt.