03.01.2021

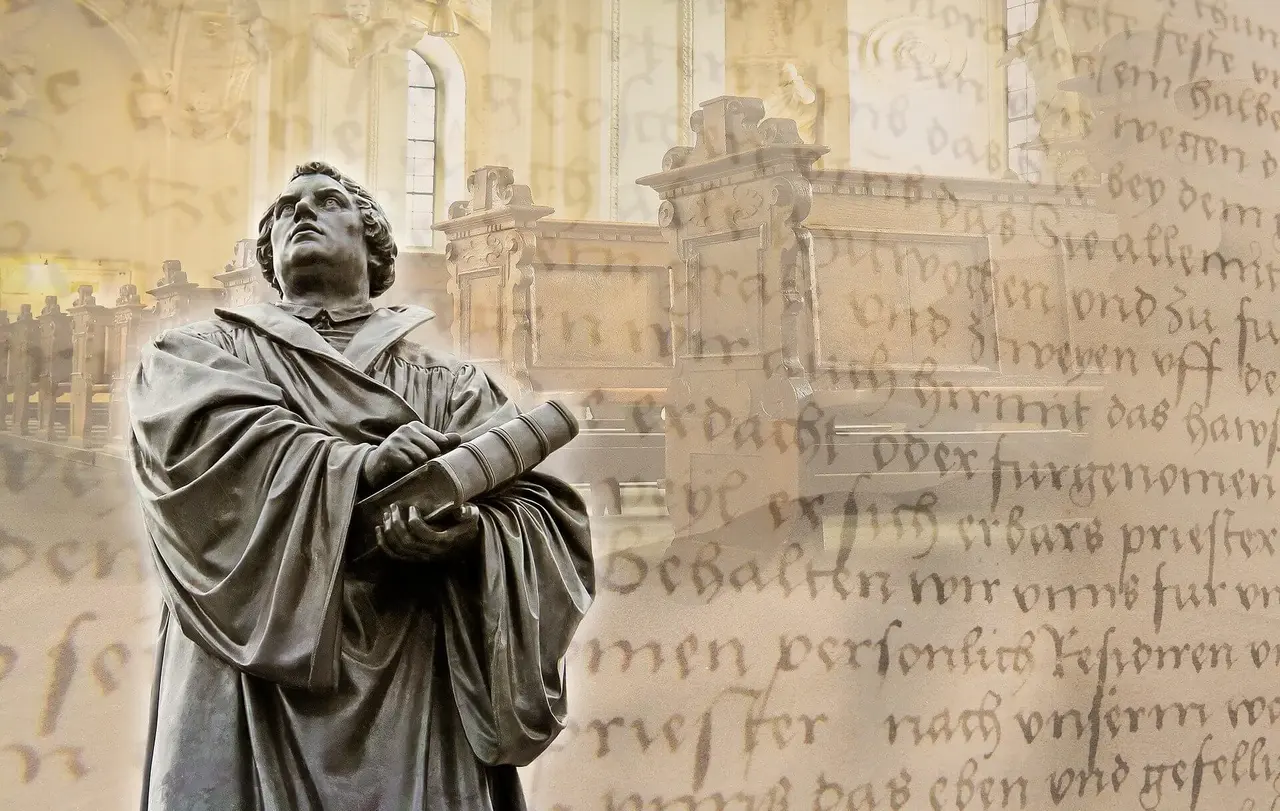

Luther im päpstlichen Bann

500 Jahre Exkommunikation Martin Luthers

Der von Papst Leo X. am 3. Januar 1521 verhängte Bann war ein Höhepunkt in der Auseinandersetzung zwischen Luther und dem Papsttum, die mit den 95 Thesen von 1517 begonnen hatte. Der Bann bewirkte die Exkommunikation, den Ausschluß aus der kirchlichen Gemeinschaft. Für einen Priester wie Luther bedeutet der Bann auch das Verbot, kirchliche Handlungen vorzunehmen.

Auf den Thesenanschlag war eine Auseinandersetzung Luthers mit den Theologen Eck und Wimpina gefolgt. Luther war überdies in Rom angezeigt worden, weshalb die päpstliche Kurie im Juni 1518 den Prozeß gegen Luther wegen Ketzerei eröffnet hatte. Am 7. August wurde er nach Rom vorgeladen, um verhört zu werden. Außerdem wurde er aufgefordert, seine Ansichten, die einen Angriff auf die damalige Papstkirche darstellten, binnen 60 Tagen zu widerrufen.

Das politische Zeitgeschehen

Luther ließ diese Frist verstreichen, wobei ihm die hohe Politik zustatten kam. Kaiser Maximilian war auf den Tod krank, weshalb eine Kaiserwahl in naher Zukunft notwendig sein würde. Als Kandidaten kamen in Frage König Karl von Spanien, der Enkel Maximilians, aber auch König Franz von Frankreich. Beide waren dem Papst politisch äußerst unbequem, weshalb für ihn auch Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen in Betracht kam. Der Kurfürst war der Landesherr Luthers. Der Papst mußte ihm deshalb entgegenkommen. Er stimmte deshalb dem Wunsch des Kurfürsten zu, Luther nicht in Rom, sondern in Augsburg zu verhören.

Als päpstlicher Vertreter kam der gelehrte Kardinal Cajetan aus Rom zum Verhör Luthers, das im Oktober 1518 stattfand. Da Luther sich weigerte zu widerrufen, kam es nicht zu einer Einigung. Er verließ deshalb Augsburg, um einer Verhaftung zu entgehen.

Bulle gegen Luther und seine Anhänger

Kaiser Maximilian starb im Januar 1519, die Kaiserwahl fand im Juni statt, bei der erwartungsgemäß der junge König Karl gewählt wurde, der sich nun Karl V. nannte. Im Januar 1520 konnte in Rom der Prozeß gegen Luther fortgesetzt werden. Das Ergebnis war, daß nun Papst Leo X. mit einer Bulle, einer Urkunde vom 15. Juni 1520 dem Wittenberger Mönch und seinen Anhängern, von denen einige namentlich genannt wurden, den Bann androhte, falls sie nicht binnen 60 Tagen widerriefen.

Seit der Abfassung der Thesen waren drei Jahre verstrichen. Diese hatte Luther genutzt, um eine Reihe von Schriften ausgehen zu lassen, die nun weit über das Ablassthema hinausgingen. Vor allem waren es die 1520 erschienenen Schriften, mit denen Luther das Verständnis von Kirche und Sakramenten in Auseinandersetzung mit der hergebrachten Lehre neu fasste. Deshalb wurde über ihn am 3. Januar 1521 der Bann verhängt.

Hermann Ehmer